(Bremerhaven / Deutschland) – Auf einer schwimmenden Versuchsplattform wird noch in diesem Jahr unter realen Bedingungen auf der Nordsee grüner Wasserstoff produziert und vor Ort zu synthetischem Kraftstoff weiterverarbeitet. Damit solle erstmals demonstriert werden, dass auf hoher See die Einrichtung einer vollständige Power-to-X-Prozesskette für nachhaltige Kraftstoffe möglich sei.

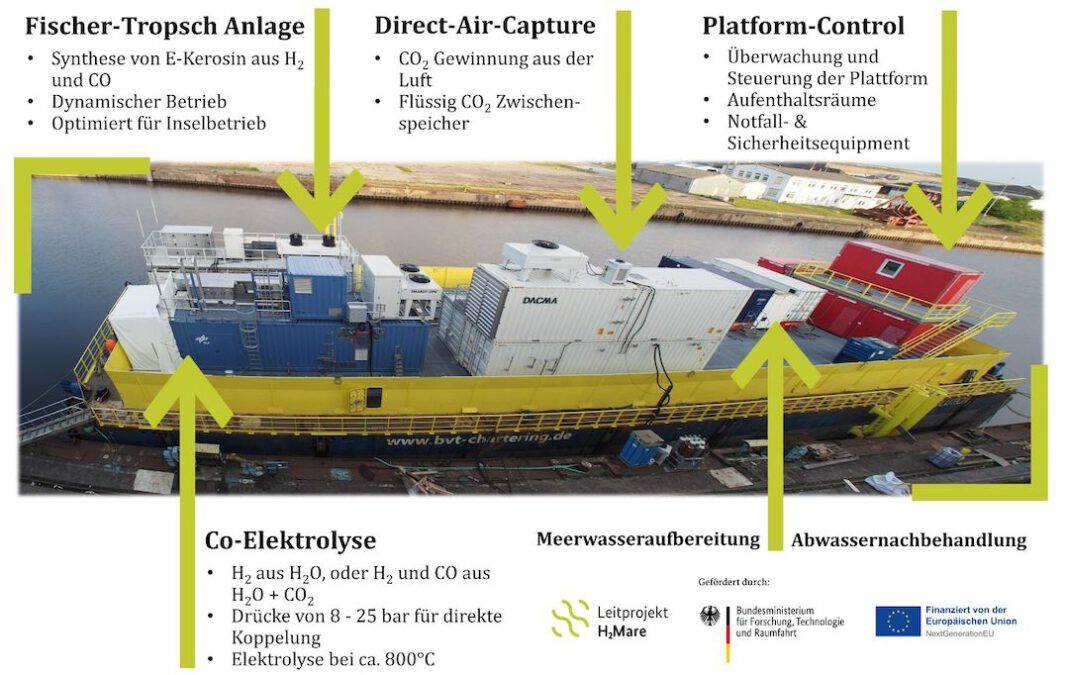

Aufbauskizze der Plattform. © DLR / Grafik: KIT

Ein Konsortium unter Leitung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) hat diese weltweit erste und 60 mal 15 Meter große Anlage nunmehr in Bremerhaven fertiggestellt und nach siebenmonatiger Aufbauzeit in Betrieb genommen. Um Wind und Wellen standzuhalten, wurde sie in modularer Containerbauweise konzipiert. An Bord befinden sich unter anderem eine Meerwasserentsalzungsanlage sowie ein „Direct-Air-Capture“-System zur Gewinnung von Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Umgebungsluft. Per Hochtemperatur-Elektrolyse wird ein Synthesegas hergestellt. Dieses dient als Ausgangsstoff für die Fischer-Tropsch-Synthese, bei der grüner Wasserstoff und CO2 zu E-Fuels umgewandelt werden. Der Aufbau ermögliche einen dynamischen netzunabhängigen Betrieb, angepasst an die Verfügbarkeit des Stroms aus Windkraft.

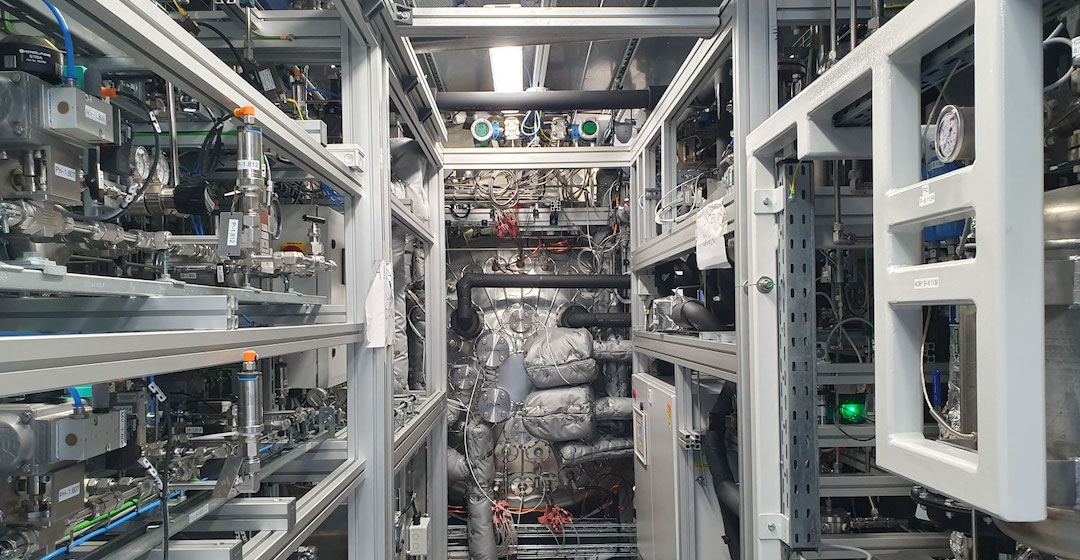

Hochtemperatur-Elektrolyse zur Produktion von synthetischen Kraftstoffen. © H2Mare

Nach dem Probelauf in Bremerhaven wird die Plattform auf See geschleppt und soll noch in diesem Jahr vor Helgoland erstmals Kraftstoff unter realen Praxisbedingungen produzieren. „Wir wollten den gesamten Planungsprozess von der Genehmigung über die Errichtung bis hin zum Betrieb der Anlage in der Realität durchspielen“, sagt Roland Dittmeyer, Leiter des Instituts für Mikroverfahrenstechnik am KIT und Koordinator des H2Mare-Projekts PtX-Wind. Erste aussagekräftige Ergebnisse der Tests erwarten die Forscher bis Ende 2025.

Neben dem Betrieb der gesamten Prozesskette werden auch die maritimen Einflüsse und Materialeigenschaften sowie regulatorische Bedingungen untersuchen. Die Erkenntnisse dienen der Entwicklung größerer Power-to-X-Anlagen ohne Anbindung an das Stromnetz, die zur Erzeugung von grünem Wasserstoff direkt mit fluktuierenden erneuerbaren Energien gekoppelt werden können. Windenergieanlagen auf See erzeugen deutlich mehr und regelmäßiger Strom als ihre Pendants an Land.

Die Meerwasserentsalzungsanlage wird mit Abwärme betrieben. © H2Mare

Power-to-X-Produkte (PtX) dienen entweder der temporären Energiespeicherung, als Kraftstoffe oder als chemischer Rohstoff zur Weiterverarbeitung in industriellen Prozessen, heißt es in der Projektbeschreibung. Sie kommen insbesondere in Situationen mit einem Überschuss an erneuerbarer Energie zum Einsatz, die andernfalls nicht genutzt werden könnte. Werden die Power-to-X-Produkte mit Strom (Power) aus erneuerbaren Energien in andere Stoffe (X) umgewandelt, ist ihre Herstellung klimaneutral.

Die Wasserstoff-Leitprojekte befassen sich mit der Erzeugung und dem Transport von Grünem Wasserstoff, an Land und auf See. © Projektträger Jülich im Auftrag des BMBF

H2Mare ist eines von drei Wasserstoffleitprojekten des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) und ein zentraler Baustein der Nationalen Wasserstoffstrategie. Das Projekt „PtX-Wind“ forscht daran, auf See erzeugten grünen Wasserstoff zu Folgeprodukten wie E-Fuels, weiterzuverarbeiten. Die direkte Kopplung von Windenergieanlage und Elektrolyseur soll die Kosten der Wasserstoffproduktion minimieren, so das ebenfalls beteiligte Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES. Ohne Anbindung ans Stromnetz könnten Infrastrukturkosten erheblich gesenkt werden. Zudem bedeute die Entkopplung von Elektrolyse und Netz eine Entlastung für örtliche Netzstrukturen. Auch stünden auf dem Meer „weit größere potenzielle Flächen zur Erzeugung von Windenergie zur Verfügung als an Land“.

Zu dem Konsortium gehören rund drei Dutzend Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft, darunter das Institut für Technische Thermodynamik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), das Helmholtz-Zentrum Hereon GmbH sowie mehrere Fraunhofer-Institute und Universitäten. Von Seiten der Industrie sind unter anderem RWE, EnBW, Siemens und Salzgitter Mannesmann dabei.

Foto oben

Die schwimmende Plattform mit Containeranlagen zur Offshore-Produktion von synthetischen Kraftstoffen aus Windenergie, Meerwasser und Umgebungsluft wurde in Bremerhaven aufgebaut. © H2Mare