(Rom / Italien) – Fünf Länder bringen den südlichen Wasserstoffkorridor einen Schritt voran. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten Deutschland, Algerien, Italien, Österreich und Tunesien in Rom auf einer ersten gemeinsamen Ministerkonferenz ihre Absicht, Wasserstoff in großen Mengen per Pipeline aus afrikanischer Produktion auf den europäischen Markt zu bringen. Die auf europäischer Seite beteiligten Länder hatten sich wie berichtet bereits im Juni vergangenen Jahres auf „SoutH2“ verständigt, die Energieminister schon im Mai 2023.

„SoutH2“: Vier Ferngasnetzbetreiber planen die Pipeline, die dereinst grünen Wasserstoff von Afrika nach Europa bringen soll. © Website https://www.south2corridor.net

Der Südkorridor soll künftig eine direkte aus fünf Teilprojekten bestehende Leitungsverbindung für gasförmigen Wasserstoff zwischen Nordafrika und Italien, Österreich und Deutschland herstellen. Der europäische Teil hat eine Länge von etwa 3.230 Kilometer, insgesamt umfasst die Pipeline 3.500 bis 4.000 Kilometer. Davon wollen die beteiligten Ferngasnetzbetreiber etwa 30 bis 40 Prozent neu bauen, der Rest besteht aus umgerüsteten Erdgaspipelines. Damit könnte ein Energieäquivalent von 163 Terawattstunden (TWh) pro Jahr nach Europa fließen, 55 TWh möchte Deutschland abnehmen.

Tunesien hat als einer der Produzenten den Angaben zufolge bereits zehn Absichtserklärungen zu Wasserstoffprojekten abgeschlossen. Algerien kündigte die Entwicklung eines Großprojektes mit Beteiligung von Unternehmen aus Österreich, Deutschland und Italien zur Herstellung des Energieträgers an. Die Infrastrukturprojekte entlang des Korridors wurden bereits als Vorhaben von gemeinsamem Interesse (Projects of Common Interest, PCI) von der EU anerkannt und profitieren damit unter anderem von beschleunigten Genehmigungsverfahren.

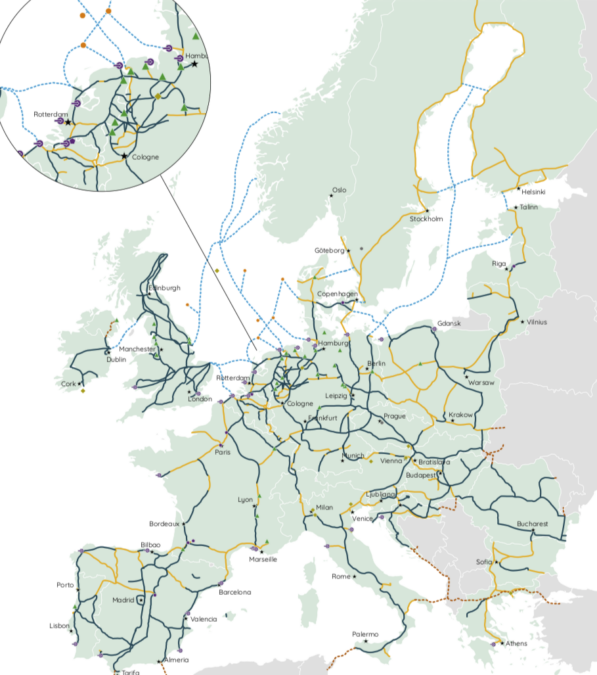

Das europäische Wasserstoffnetz besteht aus dem Nordsee-Korridor, dem Baltikum-Korridor, dem Südwest-Korridor, dem Südost-Korridor sowie dem Nordafrika-Korridor (zum Download siehe Hinweis am Ende dieses Beitrages). © Screenshot aus der EHB-Studie „European Hydrogen Backbone – European Hydrogen Infrastructure Vision Covering 28 Countries“

Als nächsten Schritt müsse die Wasserstoffpipeline nach Nordafrika konkretisiert werden, so das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK). Beteiligt sind bislang vier europäischen Gasfernleitungs- und Infrastrukturbetreiber: die italienische Società Nazionale Metanodotti SpA (Snam), die beiden österreichischen Unternehmen Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG) und Gas Connect Austria GmbH (GCA) sowie die deutsche Bayernets GmbH.

Den größten Anteil haben die Italiener zu tragen: Snam Rete Gas plant vom Einspeisepunkt in Sizilien die Einrichtung von rund 2.300 Kilometern wasserstofftauglicher Pipelines, davon 73 Prozent aus umgewidmeten Erdgasleitungen. In einem in der vergangenen Woche von dem Unternehmen veröffentlichen Papier sind Investitionsmittel in Höhe von 380 Millionen Euro für den „Italian H2-Backbone“ eingestellt. Die Inbetriebnahme ist für die frühen 2030er Jahre vorgesehen.

Nordafrikas großes Potenzial nutzen

Deutschland unterstützt die Planungen auch politisch durch eine „bilaterale Wasserstoff-Task Force“ mit Algerien sowie durch enge Zusammenarbeit mit deutschen und lokalen Institutionen in Algerien und Tunesien. An der gemeinsamen SoutH2-Ministerkonferenz nahmen neben den Politikern der unterzeichnenden Ländern auch Vertreter der Industrie sowie Beobachter aus der Schweiz und von der Europäische Kommission teil.

„Der südliche Wasserstoffkorridor ist eines der größten und bedeutendsten erneuerbaren Energieprojekte unserer Zeit“, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Philip Nimmermann. „Wir können damit das immense Potenzial Nordafrikas für erneuerbare Energien nutzen und den Wasserstoffhochlauf auch in Deutschland nach vorn bringen.“

Weitere Details zu SoutH2 gibt es auf der Projektwebsite.

Die im Jahr 2022 veröffentlichte Roadmap „European Hydrogen Backbone – European Hydrogen Infrastructure Vision Covering 28 Countries“ wurde von rund drei Dutzend Gas- und Infrastrukturunternehmen beauftragt. Es gibt sie kostenfrei als PDF (36 Seiten).

Foto oben

Auf der ersten gemeinsamen Ministerkonferenz in Rom haben die beteiligten Staaten ihre Unterstützung für SoutH2 bekräftigt, um den Energieträger in wenigen Jahren von Afrika nach Europa zu transportieren. © Snam

Ein großer Erfolg

Ich habe die Seminare Anfang Juni 2022 absolviert und habe dieses Projekt bei meinem Unternehmen auf höchstem Niveau beworben.

Ich freue mich, dass etwas daraus geworden ist.

Deutsch-Algerische Kooperationen können die Energiewende und wirtschaftliche Entwicklung fördern und müssen weiter gestärkt werden.

Messaoud Alkama