(London / Berlin) – Eine künftige deutsch-britische Wasserstoffpipeline durch die Nordsee habe „ein großes Potenzial“, um den Markt für den Energieträger in beiden Ländern zu entwickeln und den Handel voranzubringen. Dies könnte entweder durch eine Direktverbindung zwischen dem britischen und dem deutschen Festland, durch eine Verbindung zu einem Offshore-Wasserstoffnetz oder durch Verbindungen zu den Niederlanden und nach Belgien geschehen.

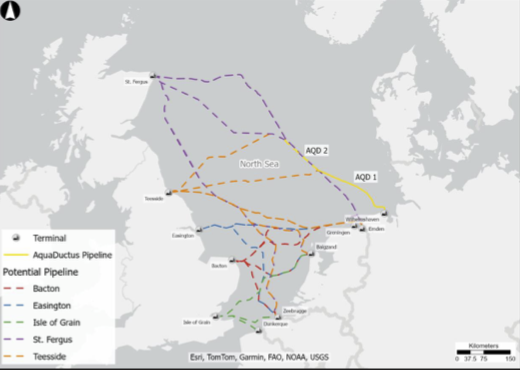

Die untersuchten Optionen für die Streckenführung per Pipeline: Direktanbindungen an Deutschland, Belgien und Niederlande oder die Nutzung der geplanten Wasserstoffpipeline AquaDuctus (rechts) © Arup et al. (2025) UK-Germany Joint Feasibility Study on the Trade of Hydrogen. London, UK / Screenshot

Dies sind einige der Ergebnisse der Studie „UK-Germany Joint Feasibility Study on the Trade of Hydrogen“, die das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) und das britische Department of Energy Security and Net Zero (DESNZ) im Rahmen der Deutsch-Britischen Wasserstoffpartnerschaft beauftragt hatten. Die Analyse von Arup, der Deutschen Energie Agentur (Dena) und Adelphi skizziert die erforderlichen Schritte für einen zukünftig auf Pipelines basierenden Wasserstoffhandel zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Untersucht werden die politischen Rahmenbedingungen, die Anforderungen an eine zukünftige Leitungsinfrastruktur sowie die regulatorischen, technischen und kommerziellen Maßnahmen für die Umsetzung und den Betrieb einer Wasserstoffpipeline zwischen den Ländern.

Onshore-Netze für Inlandsmärkte

Um die Entwicklungen der jeweiligen Inlandsmärkte in Großbritannien und Deutschland zu unterstützen seien demnach mehrere Maßnahmen erforderlich, darunter die Entwicklung von Onshore-Netzen, die Angleichung der technischen Anforderungen für den Handel sowie Förderungen von Vereinbarungen zwischen Erzeugern und Abnehmern.

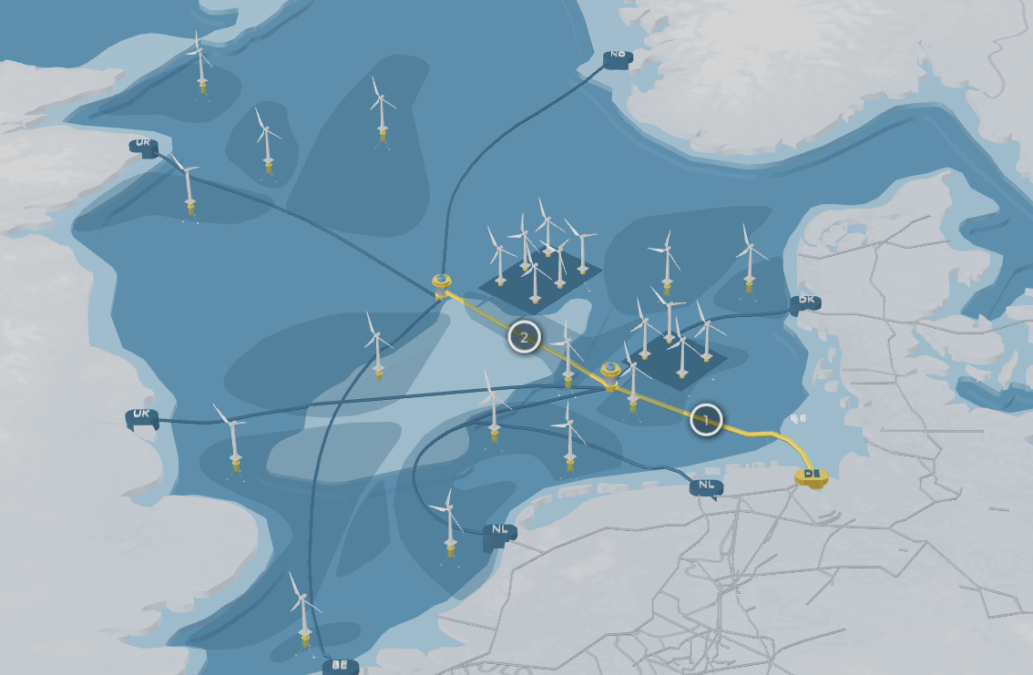

Zwei Bauabschnitte: (1) Bis etwa 2030 sollen zunächst 200 Kilometer offshore und 100 Kilometer Onshore gebaut werden mit Anschlussleitung an die Niederlande. (2) Weitere 200 Kilometer einer Sammelpipeline reichen bis an Rand der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (EEZ) mit Anschlussmöglichkeiten für andere Länder und Pipelines. © AquaDuctus

Die Studie untersucht sechs Arbeitsbereiche: Engagement der Industrie, Bewertung der Infrastruktur, Geschäftsmodelle, Rechtsvorschriften, Bewertung der kommerziellen Vereinbarungen, Entwicklung eines Fahrplans sowie die Ausarbeitung von Schwerpunktbereichen. Bei den Geschäftsmodellen, den Vorschriften und kommerziellen Vereinbarungen wurde die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, während sich die Autoren bei der Infrastruktur ausschließlich auf die Anlagen im Zusammenhang mit den Verbindungsleitungen konzentrierten. Bei der Bewertung der Infrastruktur wiederum wurden vier Routen berücksichtigt:

- Offshore-Anbindung: Unterwasserpipeline von der britischen Ostküste zu einem Anbindungspunkt an das AquaDuctus-Offshore-Pipelinesystem

- Anbindung an Land: direkte Unterwasserpipeline von der britischen Ostküste zu einem Anlandungspunkt an der deutschen Küste

- Anbindung an die Niederlande: direkte Unterwasserpipeline von der britischen Ostküste zur niederländischen Küste

- Onshore-Verbindung nach Belgien: direkte Unterwasserleitung von der britischen Ostküste zu einem Anlandungspunkt an der belgischen Küste

So stellen sich Illustratoren das Vorhaben AquaCampus vor: Forscher untersuchen vor Helgoland in einem drei Quadratkilometer großen und 45 Meter tiefen Testfeld Materialien und Beschichtungen zum Schutz von Oberflächen. Im Helgoländer Südhafen werden überdies neue Technologien für den Einsatz in maritimer Umgebung getestet. © AquaVentus Förderverein e.V.

Die britische Regierung räume derzeit der Entwicklung von einheimischem kohlenstoffarmem Wasserstoff Priorität ein, um die künftige Nachfrage zu decken, indem sie Finanzierungsinitiativen zur Verbesserung der Wasserstoffinfrastruktur einrichte. Zu den wichtigsten gehörten der Net Zero Hydrogen Fund (NZHF), insbesondere die Hydrogen Allocation Rounds (HAR), und der Carbon Capture Utilisation and Storage Cluster Sequencing Process. Diese Initiativen in Verbindung mit einem der größten Offshore-Windsektoren der Welt ermöglichten es dem Inselstaat, sich einen Wettbewerbsvorteil bei verschiedenen kohlenstoffarmen Wasserstoffproduktionstechnologien zu sichern.

Derzeit werden in Großbritannien über 250 Projekte entwickelt, die bis 2030 eine potenzielle Produktionskapazität von 25,1 Gigawatt darstellen. Während die derzeitigen Vorschriften die Förderfähigkeit von Projekten für ausländische Abnehmer einschränkten, böte diese potenzielle Projektpipeline die Möglichkeit, sich als Wasserstoffexporteur auf internationalen Märkten zu etablieren.

Netze und Netzwerk

Es wurden zwei Planungsbeispiele für die Strukturierung eines Verbundprojekts entworfen. Beim „Network to Network“-Szenario werden mehrere Wasserstoffproduktionsprojekte über ein Onshore-Netz in Großbritannien mit einem Exportterminal verbunden. Dieser Ansatz hängt vom Zeitplan für die Entwicklung des Onshore-Netzes ab.

Im „Project to Network“-Szenario sei die Produktion ausschließlich für den Export bestimmt und stelle nur begrenzte Anforderungen an das Onshore-Netz, sei mithin nicht an den Zeitplan dafür gebunden. Doch könne es Probleme mit der Rentabilität geben und die Möglichkeiten einschränken, den Wasserstoffhandel aus Großbritannien auf lange Sicht zu steigern. Dieser Ansatz stehe weniger im Einklang mit der britischen Wasserstoffstrategie, die darauf abziele, ein strategisches inländisches Wasserstofftransportnetz zu entwickeln und werde daher aus britischer Sicht als weniger günstig angesehen.

Insgesamt befinde sich der Markt noch in der Anfangsphase, und es sei in Zukunft ein erhebliches Engagement der Interessengruppen in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette notwendig, insbesondere mit den Abnehmern, Herstellern, Transport- und Speicherbetreibern. Daher sei die Initiierung eines die Länder verbindenden gemeinsamen Projekts erforderlich, um den Bedarf und die Durchführbarkeit des Wasserstoffhandels zwischen den beiden Staaten zu verstehen.

Bewertung der Infrastruktur

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Optionen für die Verlegung von Pipelines vom Vereinigten Königreich zu AquaDuctus oder zum europäischen Festland mit Weiterleitung nach Deutschland technisch machbar seien. Doch bedarf es einer weiteren Bewertung darüber, wie sich die inländischen Netze der beiden Länder im nächsten Jahrzehnt entwickeln.

Unwahrscheinlich sei, dass die bestehenden Verbindungsleitungen in der Nordsee kurz- bis mittelfristig für die Umstellung auf die Nutzung von Wasserstoff zur Verfügung stünden, da die Betreiber vertraglich zur Lieferung von Erdgas verpflichtet seien. Die Verfügbarkeit dieser Pipelines hänge also vom Auslaufen bestehender Verträge ab.

Um die Durchführbarkeit der Umnutzung bestehender Öl- und Gaspipelines in der britischen Nordsee zu ermitteln und ein Netz zu schaffen, das das Vereinigte Königreich mit dem europäischen Festland verbinde, seien laut Studie noch umfangreiche Arbeiten erforderlich, etwa die Bewertung des Zustands, des Zwecks und der Lebensdauer dieser Pipelines und Bewältigung technischer Herausforderungen wie Druckauslegung, Materialkompatibilität und Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur wie Kompressionsstationen.

Koordinierung der Interessengruppen

Der Umstellungsprozess würde eine Koordinierung zwischen den verschiedenen Interessengruppen und die Einhaltung von Umweltvorschriften erfordern. Eine kontinuierliche Überwachung und Wartung wäre unabdingbar, und Unterbrechungen der Versorgungskette im Zusammenhang mit den zusätzlichen Infrastrukturanforderungen könnten sich auf den Zeitplan und die Kosten des Projekts auswirken.

„UK-Germany Joint Feasibility Study on the Trade of Hydrogen“ ist eine von der deutschen und der britischen Regierung beauftragte Gemeinschaftsstudie. © Arup / Adelphi / Dena

Als Voraussetzungen für die Lieferung müssten noch Hindernisse beseitigt werden. Diese gingen über die Verbindungsleitung selbst hinaus. Die Autoren empfehlen den Ländern unter anderem Marktmodelle, um Abnehmer und Erzeuger zusammenzubringen und kommerziell tragfähige Abnahmevereinbarungen zu treffen. Zudem sei die Entwicklung der Onshore-Netze erforderlich und es müssten die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Wasserstoff geschaffen werden. In einer zweiten Phase sollte die Entwicklung des Rechtsrahmens und die Zusammenführung des Marktes fortgesetzt, aber auch die Entwicklung eines Geschäftsmodells für Verbindungsleitungen und die Anpassung der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette in Betracht gezogen werden.

Die Studie „UK-Germany Joint Feasibility Study on the Trade of Hydrogen“ gibt es kostenfrei auf Englisch (185 Seiten).

Foto oben

Ziel des „AquaDuctus“-Konsortiums ist offshore erzeugten grünen Wasserstoff aus Windparks zum Festland zu transportieren und ins Wasserstoffkernnetz beziehungsweise das European Hydrogen Backbone einzuspeisen. Beteiligt sind international mittlerweile mehr als 100 Unternehmen und Organisationen. Die Studie sieht die Anbindung an das AquaDuctus-Pipelinesystem als eine Möglichkeit, Wasserstoff von der britischen Ostküste nach Deutschland zu bringen. © Gascade