(Berlin / Deutschland) – Die Speicherung von Wasserstoff stelle sicher, dass überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen effizient genutzt und bei hohem Energiebedarf zur Verfügung stehe. Durch die Integration dieser Infrastruktur in das nationale und europäische Energiesystem werde Deutschland in die Lage versetzt, Versorgungssicherheit und Netzstabilität langfristig zu gewährleisten und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern erheblich zu reduzieren, heißt in dem „Weißbuch Wasserstoffspeicher“, welches das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz noch kurz vor dem Regierungswechsel veröffentlicht hat.

Das „Weißbuch Wasserstoff“ wurde im April noch vor dem Regierungswechsel veröffentlicht. © BMWK

„Durch die strategische Fokussierung auf Speicherlösungen, Forschung und Marktintegration soll die Wasserstoffspeicherstrategie das Fundament für eine erfolgreiche und klimaneutrale Zukunft legen und zeigen, wie Deutschland auf dem Weg zur Klimaneutralität und Versorgungssicherheit auch global eine führende Rolle einnehmen kann“, so die Autoren der 64-seitigen Studie. Die wesentlichen Erkenntnisse:

Potenzial: In Deutschland gebe es ein großes geologisches Potenzial zur Speicherung von Wasserstoff. Insbesondere die Umwidmung bestehender Erdgas- und Erdölspeicher untertage könne „ein schneller und kostengünstiger Weg“ sein, den ab 2030 zügig steigenden Speicherbedarf zu decken. Langzeitspeicher, insbesondere Salzkavernen, bildeten demnach das Rückgrat und ermöglichten eine saisonale Energiespeicherung. Würden die Potenziale richtig genutzt, könnte Deutschland eine führende Rolle in den Speichertechnologien einnehmen.

Synergien im europäischen Markt: Die Einbindung Deutschlands in ein europäisches Wasserstoffnetzwerk und die Zusammenarbeit mit EU-Partnern stärkten die Versorgungssicherheit und schafften Synergien durch gemeinsame Infrastruktur- und Speicherlösungen. Ein harmonisiertes Regelwerk und gemeinsame Standards förderten den grenzüberschreitenden Wasserstoffhandel und verbesserten die Wirtschaftlichkeit.

Innovation und Forschung: Kontinuierliche Forschung und Entwicklung seien unerlässlich, um die Effizienz der Wasserstoffspeicherung zu steigern, die Kosten zu senken und die Sicherheit der Speichersysteme zu gewährleisten. Durch gezielte Innovationsförderung würden technologische Fortschritte vorangetrieben, die Deutschland als führenden Standort für Wasserstofftechnologien etablieren könnten.

Flexibilität und Versorgungssicherheit: Der Ausbau der Wasserstoffspeicherinfrastruktur schaffe die Voraussetzungen für eine flexible Nutzung des Energieträgers und stelle die Versorgungssicherheit auch in Zeiten hoher Nachfrage oder geringer Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sicher.

Allerdings könnten die Mengen- und Preisrisiken zu Beginn des Markthochlaufs Investitionen entgegenstehen. Eine konsequente Förderung der Wasserstoffnachfrageseite würde Unsicherheiten für Investoren senken und ein bedarfsgerechtes Speicherangebot begünstigen.

Maßnahmen für langfristige Ziele

Verschiedene Szenarien (BMWK-Langfristszenarien, EWI-Modelle und INES-Marktabfrage) zeigten einen stark steigenden Bedarf an Wasserstoffspeichern. Bis 2030 wird ein Speicherbedarf von zwei bis sieben Terawattstunden (TWh) erwartet, der bis 2045 auf 76 bis 80 TWh ansteigen könnte.

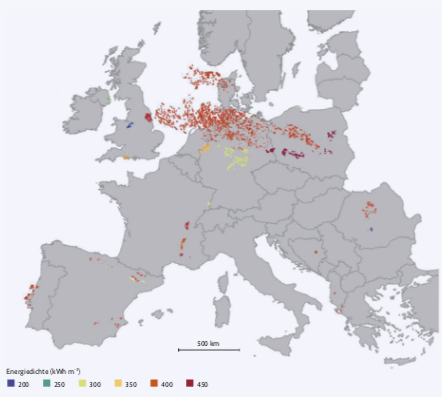

Potenzial von Salzkavernen als Wasserstoffspeicher i Europa. © Aus: „Weißbuch Wasserstoff“, BMWK

Der Haupttreiber für diesen Anstieg ist der Einsatz von Wasserstoff in der Industrie sowie in Kraftwerken zur Rückverstromung. Europaweit ergäben die Szenarien bis 2050 ein Speicherbedarf von bis zu 161 TWh. Um eine erfolgreiche Wasserstoffspeicherstrategie zu entwickeln, fordern die Autoren, die Genehmigungsprozesse für Bau und Betrieb von Wasserstoffspeichern zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu digitalisieren. Diese Maßnahmen seien „besonders wichtig, um rechtzeitig auf die steigende Wasserstoffnachfrage reagieren zu können und das Potenzial der Wasserstoffwirtschaft voll auszuschöpfen“.

Die EWE AG hat bei Rüdersdorf, Brandenburg, In 1.000 Metern Tiefe eine Testkaverne zur Wasserstoffspeicherung entwickelt und die Tests im Dezember 2024 abgeschlossen. EWE verfügt eigenen Angaben zufolge mit 37 Salzkavernen über 15 Prozent aller deutschen Kavernenspeicher, die sich zur Speicherung von Wasserstoff eigneten. © EWE AG

Überdies würde die Einführung eines geregelten Zugangs zu Wasserstoffspeichern ab 2026 den Wettbewerb fördern und die Transparenz erhöhen. Einheitliche Zugangskriterien und Preisbildungsmethoden böten Investoren Planungssicherheit und schafften „eine faire, wettbewerbsfähige Marktumgebung“. Auch seien Anreize „für den sinnvollen Einsatz von Wasserstoff in Industrie, Mobilität und Energie erforderlich“.

Eine verstärkte Nachfrage schaffe Planungssicherheit für Speicherprojekte und stärke den wirtschaftlichen Rahmen für die Wasserstoffwirtschaft. „Da sich der Markt für Wasserstoff noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet und die zukünftigen Anforderungen, Marktdynamiken und regulatorischen Rahmenbedingungen noch nicht vollständig absehbar sind, müssen die Entwicklung des Marktes und die Finanzierungsnotwendigkeit kontinuierlich beobachtet werden“, heißt es in dem Papier. Um sicherzustellen, dass sich der Markt flexibel auf sich ändernde Bedingungen anpasse, müssten Kosten, Betriebsweise oder Regulierung von Förderansätzen stets neu evaluiert und ebenfalls angepasst werden.

Europaweite Harmonisierung notwendig

Auch eine europäische Harmonisierung und eine Einbindung in ein europäisches Wasserstoffnetzwerk sei „entscheidend für die Versorgungssicherheit und die internationale Wettbewerbsfähigkeit“. Deutschland sollte daher die europäische Zusammenarbeit intensivieren und den Ausbau des „European Hydrogen Backbone“ aktiv unterstützen, „um eine zukunftsfähige, grenzüberschreitende Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen“.

Die Umsetzung dieses Weißbuchs werde die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands fördern, Arbeitsplätze schaffen und die Technologie- und Innovationsführerschaft im Bereich der erneuerbaren Energien und der Wasserstoffwirtschaft stärken, so das Fazit der Autoren: „Deutschland wird so nicht nur zum Vorreiter in der Wasserstoffspeicherung und -nutzung, sondern auch zum Modell für eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur in Europa und darüber hinaus.“

Das „Weißbuch Wasserstoffspeicher“ gibt es kostenfrei als PDF (64 Seiten).

Foto oben

Im niedersächsischen Etzel befüllen der niederländische Energiekonzern Gasunie und die Storag Etzel GmbH derzeit zwei Salzkavernen mit Wasserstoff (wir berichteten). Die Umwandlung bestehender untertägiger Erdgas- und Erdölspeicher zu Wasserstoffspeichern könnte bis 2040 etwa 20 bis 50 Prozent des deutschen Speicherbedarfs decken. Die Umwidmung und technische Umstellung von Salzkavernen könnte innerhalb von sechs Jahren erfolgen, wobei die reine Bauzeit etwa drei Jahre dauere, so das „Weißbuch Wasserstoffspeicher“. Neubauprojekte benötigen hingegen bis zu zwölf Jahre. © Storag Etzel GmbH