Deutschland: Weiterhin Forschungsbedarf zu grünem Stahl auch nach Arcelor-Mittal-Rückzug +++ Frankreich: Airbus und MTU arbeiten gemeinsam an Brennstoffzellenantrieb für die Luftfahrt +++ Deutschland: Enertrag kauft Grundstück in Pasewalk für Wasserstoffkraftwerk +++ Deutschland: Sachsen-Anhalt fördert grüne Wasserstoffwirtschaft mit 87 Millionen Euro +++ Polen: Enertrag beteiligt sich am ZUT-Konsortium zum Bau eines Wasserstoffzentrums +++ Deutschland: Weltweit erste schwimmende Versuchsplattform für Power-to-X-Produktion +++ Japan: Honda ändert seine Pläne für Brennstoffzellenfabrik +++ Großbritannien: Uniper beauftragt ITM Power mit Design für 120-MW-Humber-Projekt +++ Finnland: TES und CPC Finland planen 500-MW-Wasserstoffproduktion +++ Deutschland: Toyota startet Logistikbetrieb mit Brennstoffzellen-Lkw +++ Australien: CSIRO entwickelt neues Verfahren zur H2-Produktion aus konzentriertem Sonnenlicht +++ Südkorea: Hyundai will Brennstoffzellen für Kreuzfahrtschiffe auf den europäischen Markt bringen

Eine Auswahl von PtX-Themen zum Wochenabschluss zusammengefasst

+++++

Der Stahlhersteller Arcelor Mittal hat jüngst seine Pläne zur Herstellung grünen Stahls für Bremen und Brandenburg auf Eis gelegt. © Arcelor Mittal S.A.

(Deutschland) Nach der Entscheidung von Arcelor Mittal, seine Pläne für grünen Stahl in Bremen und Brandenburg zu stoppen (wir berichteten), warnt die Uni Bremen und das HyBit-Forschungsteam „vor weitreichenden strukturellen und wirtschaftlichen Folgen“. Die Entscheidung komme zu einem Zeitpunkt, an dem „industriepolitische Weichen für die Zukunft gestellt werden müssten mit langfristigen Konsequenzen für den Industriestandort Bremen“, sagt Torben Stührmann, Leiter des Fachgebiets Resiliente Energiesysteme der Universität. „Bleiben Maßnahmen zur Dekarbonisierung aus, droht spätestens 2045 die Schließung des Werks.“ Mit steigenden Preisen im EU-Emissionshandel werde „sich die Produktion ohne grüne Transformation kontinuierlich verteuern“. Das Auslaufen der Zertifikate aus dem EU-Emissionshandel könnte bereits 2040 „das wirtschaftliche Aus für den Standort“ bedeuten. Grüner Stahl ab 2040 setze jetzt Investitionen voraus, ebenso den Aufbau einer verlässlichen Wasserstoffinfrastruktur. Es sei „zu kurz gedacht, die zugesagten milliardenschweren Fördermittel von Bund und Land Bremen auszuschlagen, nur, weil der Einsatz von Wasserstoff erst in den kommenden Jahren erwartet wird“. Die Transformation der Stahlindustrie sei lokal wie global eine zentrale Herausforderung der Klimapolitik. Das von der Universität Bremen koordinierte und 30 Millionen Euro umfassenden Projekt HyBit forscht zur klimaneutralen Produktion in der Stahlindustrie. Ziel des 19 Partner umfassenden Konsortiums ist es, die optimalen Bedingungen für eine Transformation zu analysieren und in konkreten Handlungsempfehlungen umzusetzen. Man brauche weiterhin „ein starkes Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, um die industrielle Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu vollziehen“, sagt Uni-Rektorin Jutta Günther.

+++++

Unterzeichneten das MoU (v.l.): Stefan Weber (Leiter Entwicklung und Technologie MTU), Marie-Eve Rigollet (SVP Propulsion System Procurement Airbus), MTU-Strategiechefin Claudia Gaab und Bruno Fichefeux (Head of Future Programmes Airbus). © MTU

(Frankreich) Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus und der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines AG haben eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um gemeinsam den Brennstoffzellenantrieb für die Luftfahrt voranzubringen. Die Vereinbarung umfasst einen dreistufigen Fahrplan. Zunächst sollen technologische Bausteine durch gemeinsame Forschungsprojekte weiterentwickelt werden, um anschließend die F&T-Roadmaps beider Partner aneinander anzugleichen. Erst im dritten Schritt geht es dann um die Entwicklung eines Brennstoffzellenmotors. „Die Partnerschaft mit Airbus eröffnet die Möglichkeit, sowohl Aspekte der Technologiereife als auch der Plattformintegration gemeinsam anzugehen“, sagt Stefan Weber, SVP Engineering and Technology bei MTU Aero Engines.

+++++

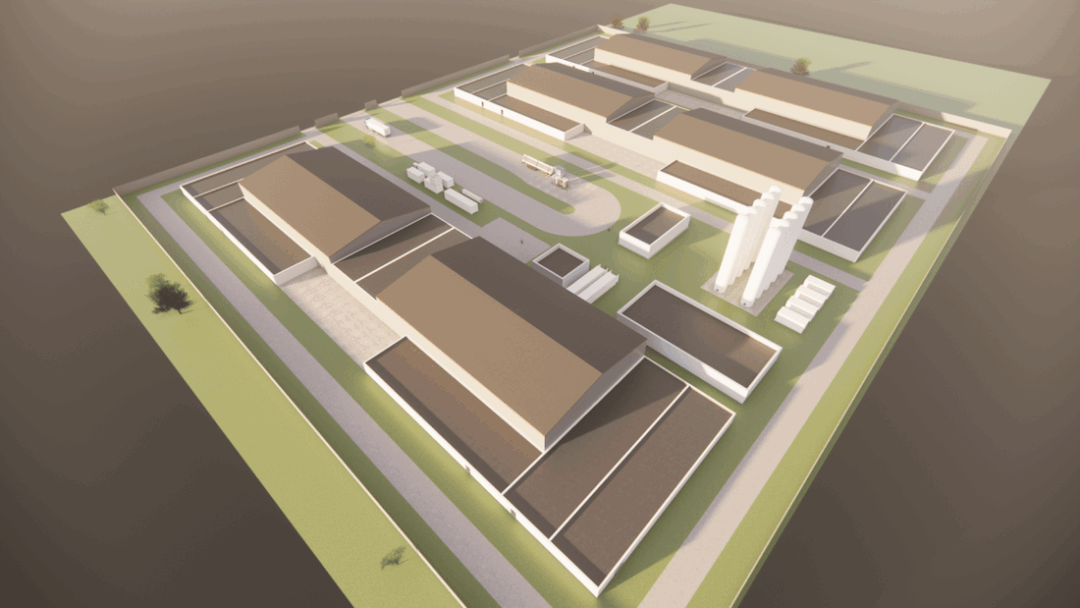

Grafische Darstellung des geplanten Wasserstoffkraftwerks auf dem Gelände in Pasewalk. © Enertrag SE

(Deutschland) Die Enertrag SE, Tochter des Energiekonzerns Uckerwerk Energietechnik GmbH, hat ein rund 6,5 Hektar großes Grundstück im Industriepark Berlin-Szczecin in Pasewalk gekauft. Auf dem Gelände soll eines der ersten großtechnischen Wasserstoffkraftwerke in Mecklenburg-Vorpommern entstehen. Das Vorhaben ist Teil des europäischen IPCEI-Förderprogramms (Important Projects of Common European Interest) und wird an das künftige deutsche Wasserstoffkernnetz angeschlossen. In der ersten Ausbaustufe sei eine Elektrolyseleistung von 60 Megawatt vorgesehen – ausreichend für die Erzeugung von jährlich rund 6.000 Tonnen grünem Wasserstoff. Die Anlage sei auf 180 Megawatt erweiterbar. Noch in diesem Jahr sollen das Engineering zur technischen Ausarbeitung beauftragt werden und im August erste naturschutzrechtliche Maßnahmen auf dem Gelände beginnen, unter anderem mit dem Aufbau eines Reptilienschutzzauns. Die Genehmigungsunterlagen würden voraussichtlich in der ersten Hälfte 2026 eingereicht. Der Baustart ist für 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme bis 2029 geplant.

+++++

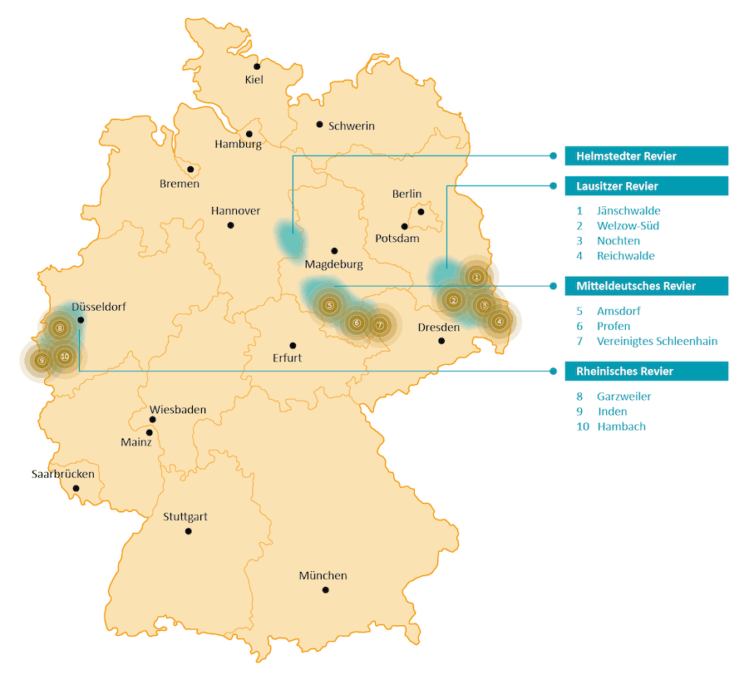

Sachsen-Anhalt fördert grünen Wasserstoff im Mitteldeutschen Revier. © Staatskanzlei Sachsen-Anhalt / Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein (DEBRIV)

(Deutschland) Das Energieministerium von Sachsen-Anhalt startet zwei Förderaufrufe für grünen Wasserstoff im Mitteldeutschen Revier. Damit solle vor allem den gestiegenen Kosten für die Errichtung von Elektrolyseuren Rechnung getragen werden. Beide Programme richten sich an Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte in der sachsen-anhaltischen Strukturwandelregion. Der Förderaufruf „Grüner Wasserstoff. Elektrolyseure“ umfasst 58 Millionen Euro. Unterstützt werden die Errichtung und Anbindung von Elektrolyseuren und Wasserstoffspeichern an Kraftwerksstandorten sowie ehemaligen Braunkohletagebauen. Bisher durfte der Bau eines Elektrolyseurs mit maximal 650.000 Euro pro Megawatt Leistung bezuschusst werden; jetzt steigt dieser Betrag auf zwei Millionen Euro. Der Förderaufruf „Sachsen-Anhalt Zukunftsenergien/Grüner Wasserstoff“ ist auf Maßnahmen zur Kopplung der Energiesektoren gerichtet. Mit 29 Millionen Euro werden Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Transport und Verteilung von grünem Wasserstoff gefördert. Auch der Neubau von Wasserstoffleitungen sowie die Umwidmung bestehender Erdgasleitungen sind förderfähig. Hier wurde die Obergrenze von 450.000 Euro je Megawatt Leistung auf zwei Millionen Euro angehoben. Förderanträge (Elektrolyseure; Grüner Wasserstoff) können bis zum 7. August 2025 bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gestellt werden.

+++++

Enertrag, Locus-Tech und ZUT wollen gemeinsam eine Elektrolyse in Lipniku bauen. © ZUT / Jerzy Muszyński

(Polen) Der deutsche Energieversorger Enertrag SE beteiligt sich am ZUT- und LOCUS-TECH-Konsortium zum Bau eines Wasserstofftechnologiezentrums in Lipniku, westlich von Stargard. Zu dem im Dezember 2024 gegründeten Konsortium gehören die Technische Universität Szczecin (ZUT) und das Logistikunternehmen Locus-Tech Sp.zo.o. Ziel ist der Bau einer Wasserstoffproduktionsanlage mit einer Leistung von 20 Megawatt, die perspektivisch auf 100 Megawatt ausgebaut werden könne. Der Ertrag sei sowohl für den öffentlichen Verkehr bestimmt als auch für lokale Fernwärmesysteme und den Industriesektor.

+++++

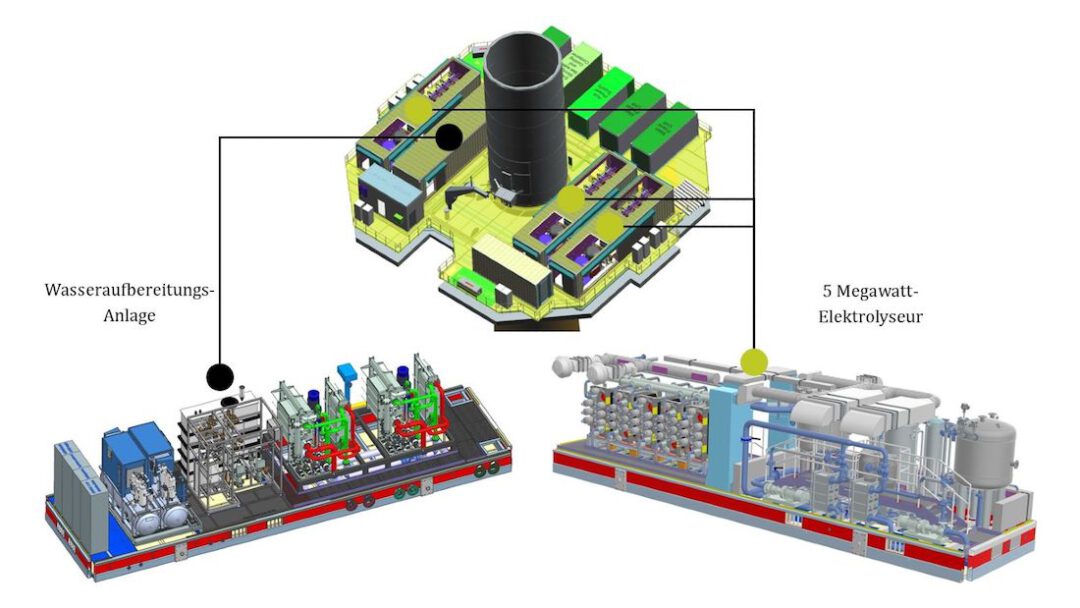

Das Leitprojekt H2Mare befasst sich mit durch Windstrom produziertem grünem Wasserstoff und Folgeprodukte auf See. © Leitprojekt H2Mare

(Deutschland) Nach über vier Jahren Projektlaufzeit präsentiert das vom Bundesforschungsministerium geförderte Wasserstoffleitprojekt „H2Mare“ am Dienstag (8. Juli 2025) in Bremerhaven die den Angaben zufolge „weltweit erste schwimmende Versuchsplattform“ zur netzunabhängigen Erzeugung von Power-to-X-Produkten auf See. Die Plattform werde im Sommer 2025 zunächst im Hafen und anschließend auf offener See vor Helgoland getestet, um zukünftig die direkte Nutzung von offshore produziertem grünem Wasserstoff zu ermöglichen. H2Mare erforscht auch die direkte Herstellung weiterer Power-to-X-Produkte auf See, beispielsweise von Methanol, LNG und Ammoniak. Zum Projektkonsortium gehören das Institut für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie und PtX-Wind-Koordinator, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), die TU Berlin und die Universität Stuttgart.

+++++

Der Produktionsstart für Hondas Brennstoffzellenmodul ist verschoben. Das System produziert Strom mittels Wasserstoff und kann auch als Notstromaggregat dienen. © Honda Motor Co.Inc.

(Japan) Die Honda Motor Co., Ltd. hat ihre Pläne zur Produktion von Brennstoffzellenmodulen geändert. Der Konzern wollte wie berichtet ursprünglich die Fabrik bis 31. März 2028 (Ende des japanischen Fiskaljahres) mit einer Kapazität von 30.000 Einheiten eröffnen. Nunmehr soll die Produktion trotz staatlicher Fördermittel durch das Wirtschaftsministerium (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) nicht vor Ende des Fiskaljahres 2028 mit einer Kapazität von 20.000 Einheiten starten. Als Grund nennt Honda „die Veränderungen auf dem globalen Wasserstoffmarkt“ – was genau es damit meint, sagt das Unternehmen nicht. Standort ist ein Teil des Grundstücks und der Gebäude der Powertrain Unit Factory in Moka City, Präfektur Tochigi, die im Oktober 2024 die Produktion von Komponenten für Automobilantriebsstränge eingestellt hatte.

+++++

Killingholme-Kraftwerk von Uniper, wo künftig auch Wasserstoff zur Versorgung der Humber-Region produziert werden soll.. © Uniper SE

(Großbritannien) ITM Power plc hat mit Uniper SE den Auftrag für das Front-End Engineering Design (FEED) für die Elektrolyse mit einer Leistung von 120 Megawatt für das H2Hub in der Region Humber unterzeichnet. Uniper hatte bereits im Mai bekannt gegeben, dass ITM Power die Elektrolyseure installieren solle. ITM werde den Angaben zufolge sechs 20-Megawatt-Module des Typs „Poseidon“ liefern. Im April hatte die britische Regierung nach einer zweiten Ausschreibung für Wasserstoffprojekte (HAR2, Second Hydrogen Allocation Round) 27 Bewerber für die Shortlist ausgewählt, die mit dem Energieträger ihre Herstellungs- und Industrieverfahren dekarbonisieren. Darunter sind auch Vorhaben in den Regionen Tees und Humber (wir berichteten). Das Projekt unterliegt noch der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) und könnte 2029 in Betrieb genommen werden.

+++++

TES und CPC Finland wollen im Hafen von Rauma eine Elektrolyseurkapazität von bis zu 500 Megawatt aufbauen. © Port of Rauma

(Finnland) Tree Energy Solutions (TES) und CPC Finland Oy, Tochter der CPC Germania GmbH & Co. KG, haben das gemeinsame Unternehmen Luoto Energia Oy gegründet, um eine Elektrolyseurkapazität von bis zu 500 Megawatt aufzubauen. Die Kapazität liegt den Angaben zufolge bei jährlich rund 60.000 Tonnen grünem Wasserstoff. Daraus wiederum sollen 125.000 Tonnen synthetisches Methan (eNG) hergestellt werden. Als Standort wird eine Fläche von 20 Hektar im neuen Erweiterungsgebiet des Hafens von Rauma bei Iso Järviluoto genannt, einer der größten Häfen des Landes. Während der Bauphase sollen mehr als 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Nach Inbetriebnahme würden etwa 40 Dauerarbeitsplätze im Bereich Betrieb und Instandhaltung des Werks entstehen. CPC Finland habe bereits erste Genehmigungsschritte eingeleitet. Das Joint Venture werde die technische Planung und das Genehmigungsverfahren weiter vorantreiben, mit dem Ziel, 2026 in die Pre-FEED-Phase einzutreten und bis 2028 die finale Investitionsentscheidung (FID) zu treffen. Der produzierte grüne Wasserstoff könnte die Nordic Hydrogen Route von Gasgrid Finland nutzen, während das produzierte eNG verflüssigt und anschließend verschifft werden kann. Beide Produkte seien für den europäischen sowie internationalen Markt bestimmt, um die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Gasen zu bedienen. TES entwickelt bereits ein Importterminal für grüne Energie in Wilhelmshaven, Deutschland.

+++++

Toyota stellt Brennstoffzellen-Lkw in den Dienst seiner Logistikpartner: Der vibrationsfreie Elektroantrieb sorge für mehr Fahrkomfort und geringere Geräuschbelastung in den durchfahrenen Gemeinden. © Toyota Motor Europe

(Deutschland) Toyota Motor Europe und die VDL Groep haben gemeinsam die Brennstoffzellentechnologie von Toyota in schwere Lkw integriert. Nach dem Abschluss erster Testfahrten werden den Angaben zufolge nun vier weitere Trucks im täglichen Logistikbetrieb auf den Strecken zwischen Belgien (Diest), Frankreich (Lille), Deutschland (Köln) und den Niederlanden (Rotterdam und Weesp) eingesetzt. Die Fahrzeuge sind im europäischen Netzwerk mit den Logistikpartnern Vos Transport Group, CEVA, Groupe CAT und Yusen unterwegs. Die Lkw böten eine vergleichbare Leistung wie Dieselfahrzeuge. Mit einer Tankfüllung ließen sich bis zu 400 Kilometer unter realen Bedingungen zurücklegen. Nunmehr sollen Erfahrungen gesammelt werden, um sowohl die Fahrzeuge als auch die betrieblichen Abläufe weiter zu optimieren.

+++++

Heliostaten an CSIROs Newcastle Energy Centre reflektieren Sonnenlicht auf einen Turm, der die konzentrierte Solarenergie auf eine darunter gelegene Plattform zur Wasserstoffproduktion bündelt. © CSIRO

(Australien) Die staatliche Forschungseinrichtung Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) hat eigenen Angaben zufolge ein neues Verfahren entwickelt, um grünen Wasserstoff unter Verwendung von konzentrierter Sonnenenergie zu erzeugen. Während herkömmliche Anlagen das Sonnenlicht auf die Spitze eines Turms fokussieren und dort ein Thermoöl erhitzen, lenkt das „Beam-Down“ genannte System Sonnenlicht nach unten auf eine Plattform. Dort treibt die konzentrierte Wärme eine chemische Reaktion an, die Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet. Der Schlüssel zu diesem Prozess liege in Ceroxid (ein Oxid des Seltene-Erden-Metalls Cer), bestehend aus Cer und Sauerstoff (CeO2) und in der Praxis Bestandteil verschiedener Polieranwendungen, etwa in der Glasindustrie. Wenn CeO2 durch Sonnenenergie erhitzt wird, setze dotiertes Ceroxid Sauerstoffatome frei. Bei Kontakt mit Dampf absorbiere es Sauerstoff aus Wasser – zurück bleibt Wasserstoffgas, das aufgefangen und gespeichert werden kann. Das dotierte Ceroxid könne dann immer wieder verwendet werden. Die dotierten Ceroxidpartikel wurden von Forschern der Niigata-Universität in Japan entwickelt. Nach Angaben von Professor Tatsuya Kodama hätten diese „eine hervorragende Leistung“ als Katalysator: „Wir können mehr als dreimal so viel Wasserstoff produzieren wie mit Standardmaterialien in einer ähnlichen Reaktion normalerweise erreicht wird.“ Die Effizienz der Beam-Down-Technologie (von der Sonneneinstrahlung bis zur Wasserstoffausbeute) habe ein Potenzial von über 20 Prozent. Andere derzeit erforschte ähnliche Systeme arbeiteten in der Regel mit etwa 15 Prozent. „Wir sind noch nicht auf industriellem Niveau, aber wir haben eine starke Reaktivität unter relativ moderaten Bedingungen nachgewiesen, und mit weiteren Verfeinerungen könnte es sowohl in Bezug auf die Leistung als auch auf die Kosten mit der Elektrolyse mithalten“, sagt CSIRO-Forschungsleiter Jin-Soo Kim. Die Australische Energieagentur ARENA (Australian Renewable Energy Agency) unterstützt die Forschungen mit Mitteln in nicht genannter Höhe.

+++++

HD Hyundai unterzeichnete HD Europe Research & Development Center in Düsseldorf mit DNV und TUI eine Vereinbarung zur Entwicklung von SOFC-Systemen für Kreuzfahrtschiffe. © HD Hyundai

(Südkorea) HD Hyundai kündigte die Entwicklung der Brennstoffzellentechnologie für Kreuzfahrtschiffe an. Dazu unterzeichneten die Konzerntöchter HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, HD Europe Research & Development Center und HD Hydrogen eine Vereinbarung über das Joint Development Project (JDP) mit der norwegischen Klassifikationsgesellschaft DNV und dem Kreuzfahrtunternehmen TUI Cruises. Das Projekt ziele darauf ab, die Anwendung von SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) zu untersuchen, eine hocheffiziente Brennstoffzelle, die mittels Wasserstoff oder Ammoniak Strom erzeugt. Im Vergleich zu motorbasierten Stromgeneratoren verursachten SOFC-Systeme nur sehr geringe Geräusche und Vibrationen, was es besonders für Kreuzfahrtschiffe geeignet mache, die große Mengen an Strom benötigten. HD Hyundai plant, die globale Wettbewerbsfähigkeit durch die Entwicklung der SOFC-Technologie für Kreuzfahrtschiffe zu sichern, mit Schwerpunkt auf dem europäischen Markt, wo die Umweltvorschriften streng und die Nachfragen nach solchen Schiffen hoch seien. Zunächst würden Sicherheitsstandards für die SOFC-Systeme auf Kreuzfahrtschiffe über einen Zeitraum von acht Monaten bis Februar nächsten Jahres festgelegt und SOFC-Systeme unter verschiedenen Betriebsbedingungen analysiert. Darüber hinaus werde HD Hyundai Technologien zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von Abwärme entwickeln, die von SOFC-Systemen erzeugt wird, die bei hohen Temperaturen von 600 bis 1.000 Grad Celsius betrieben werden. Das Unternehmen plant auch, Lösungen zur teilweisen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen von SOFC-Systemen durch die Nutzung von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) zu erkunden. DNV werde die Einhaltung der Vorschriften überprüfen. TUI Cruises stelle kreuzfahrtschiffsspezifische Daten bereit.

+++++

Foto oben

iStock / © Danil Melekhin