Finnland: P2X Solutions ordert Ökostrom bei Fortum für Wasserstoffproduktion +++ Korea: Amogy eröffnet Büro in Pangyo +++ Deutschland: Machbarkeitsstudie zur Wasserstoffinfrastruktur für Nord- und Mittelhessen +++ USA: Fuel Cell Energy baut Brennstoffzellenkraftwerk für Grundlaststrom +++ Finnland: Ren-Gas bestellt bei MAN Methanisierungsreaktor für Tampere +++ Chile: KfW unterstützt Chile mit 100 Millionen Euro beim Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft +++ Schweden: Lhyfe bekommt Fördermittel für 10-MW-Wasserstoffproduktion +++ Deutschland: Niedersachen fördert Wasserstoff Campus Salzgitter mit 2,5 Millionen Euro +++ Australien: Ballard verkauft zwei 70-Tonner an Transportunternehmen +++ Deutschland: Forscher arbeiten an Wasserstoffproduktion mittels Plasma-Cracking

Eine Auswahl von PtX-Themen zum Wochenabschluss zusammengefasst

+++++

Im westfinnischen Harjavalta werden derzeit die Anlagen hochgefahren. Der Elektrolyseur stammt von der Dresdener Sunfire GmbH, eine Methananlage lieferte die finnische Q Power Oy. © P2X Solutions Oy

(Finnland) P2X Solutions Oy und der Energiekonzern Fortum haben einen Strombezugsvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren unterzeichnet. Damit wolle das Unternehmen an seinem Standort Harjavalta im Südwesten Finnlands grünen Wasserstoff gemäß der EU-Verordnung für erneuerbaren Wasserstoff (RFNBO) herstellen. Die Vereinbarung umfasse eine Herkunftsgarantie von Fortum, die Vertragslaufzeit reiche bis Ende 2029. Die Anlage mit einer Leistung von 20 Megawatt werde derzeit hochgefahren. Im Oktober 2024 beauftragte P2X Solutions den Schweizer Technologiekonzern ABB, ein Energiemanagementsystem für seine großtechnische Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff und synthetischem Methan in Harjavalta zu installieren. Wenige Monate zuvor hatte P2X eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Enersense International Plc für Dienstleistungen rund um Betrieb und Wartung verantwortlich ist. Enersense ist seit Februar 2022 Miteigentümer von P2X Solutions. Im Juni 2024 übernahm der Schweizer Energiekonzern Alpiq im Rahmen einer Kapitalerhöhung 54,9 Prozent an dem Unternehmen. Bis 2031 will P2X Solutions kumuliert eine Produktionskapazität von insgesamt einem Gigawatt erreichen.

+++++

Im September 2024 demonstrierte Amogy seine Technologie mit dem auf Ammoniakantrieb umgebauten Schlepper „NH3 Kraken“. © Amogy Inc.

(Korea) Die Amogy Inc. erweitert ihre Geschäftstätigkeit auf Südkorea. Mit der Eröffnung eines Büros nahe Seoul im „Pangyo Techno Valley“, das als Silocon Valley des Landes gilt, wolle man zum einen mehr Präsenz bei seinen Investoren zeigen, zum anderen näher „an die wichtigsten Lieferketten für Schiffs- und Wasserstofftechnologie“ heranrücken. Das Unternehmen entwickelt Ammoniakantriebe für Schiffe und hatte im September 2024 einen ersten auf diese Technologie umgerüsteten Schlepper vorgestellt und auf Jungfernfahrt geschickt. Zu den Partnern gehören unter anderem SK Innovation, Samsung Heavy Industries, HD Hyundai, Hanwha, SV Investment und Korea Zinc. Das südkoreanische Netzwerk in den Bereichen Produktion, Schifffahrt sowie Wasserstoff- und Ammoniaktechnologien habe bereits „entscheidend dazu beigetragen, das Wachstum von Amogy zu beschleunigen“, sagte CEO und Mitbegründer Seonghoon Woo. Diese Expansion lege den Grundstein für eine stärkere Verankerung in der Region. Koreas Status bei Ammoniak- und Brennstofftechnologien sowie die „solide nationale Politik, die die Clean-Tech-Wirtschaft unterstützt, waren ein wichtiger Grund für die Entscheidung, sich vor Ort anzusiedeln“. Darüber hinaus stehe Südkorea mit gleich drei weltweit führenden Werften „an der Spitze der maritimen Innovation und der Entwicklung von Wasserstofftechnologien“. Bis 2030 wolle das Land voraussichtlich zwei Prozent seines Stroms aus Wasserstoff und Ammoniak erzeugen, bis 2035 sollen es sieben Prozent sein.

+++++

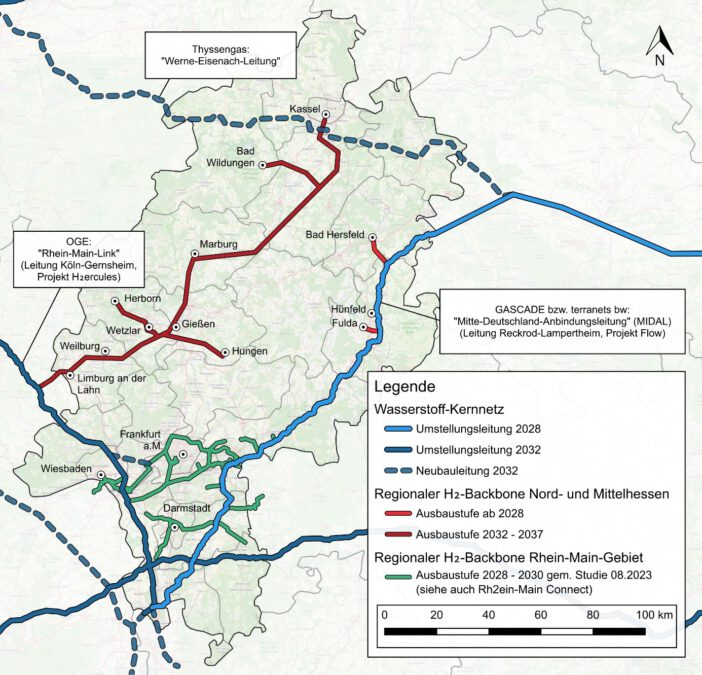

Eine Studie zeigt, wie der Wasserstoff vom Kernnetz in der Region Nord- und Mittelhessen in die Fläche verteilt werden kann. © Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum

(Deutschland) Das Bundesland Hessen soll über die Fernleitungen „H2ercules“ und „Flow“ sowie über die „Werne-Eisenach-Leitung“ an das geplante Wasserstoffkernnetz angebunden werden. Wie der Wasserstoff weiter in die Fläche verteilt werden kann, zeigt eine von der Region Nord- und Mittelhessen gemeinsam mit Gasnetzbetreibern erarbeitete Studie. Basierend auf erwarteten Bedarfen, regionalen Erzeugungspotenzialen, möglichen Importmengen und unter Einbeziehung der bestehenden Gasnetzinfrastruktur skizziert die Analyse einen Leitungsstrang vom Lahntal bis in den Raum Kassel, ergänzt um lokale Stichleitungen zur Versorgung von gewerblichen Großverbrauchern. Der Verlauf enthält sowohl Neubauabschnitte als auch umgewidmete Gasleitungen. Eine Wasserstoffversorgung komplett über das bestehende Gasnetz sei zunächst nicht möglich, da weiterhin Kunden mit Erdgas über die aktuellen Netze versorgt werden müssten, so das hessische Wirtschaftsministerium. Die Kosten für diese etwa 280 Kilometer langen regionalen Abschnitte werden auf 245 bis 300 Millionen Euro geschätzt. Beteiligt waren die Landesstelle Wasserstoff der Landesenergieagentur Hessen, die Ernst & Young Real Estate GmbH, 15 Gasverteilnetzbetreiber sowie vier Gasfernleitungsnetzbetreiber. Die „Technische Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines regionalen Wasserstoff-Backbones in Nord- und Mittelhessen“ gibt es kostenfrei als PDF.

+++++

Fuel Cell Energy will in Connecticut ein Brennstoffzellenkraftwerk mit einer Leistung von 7,4 Megawatt bauen, das Grundlaststrom liefert. © Fuel Cell Energy

(USA) Fuel Cell Energy, Inc. will in Hartford, Connecticut, ein Brennstoffzellenkraftwerk mit einer Leistung von 7,4 Megawatt errichten. Die Anlage soll dereinst Grundlaststrom aus erneuerbaren Energien in das lokale Stromnetz einspeisen. Abnehmer sind im Rahmen eines 20-jährigen Vertrages (PPA) die örtlichen Versorger Eversource und United Illuminating. Die Energie werde das öffentliche Stromnetz in einem wichtigen Lastbereich verbessern, der bedeutende Gewerbe- und Industriegebiete der Region versorge, so das Unternehmen. „Brennstoffzellen sind ideal für städtische Umgebungen, da sie platzsparend, leise und emissionsfrei dezentrale, belastbare und zuverlässige Energie liefern“, sagt Jason Few, Präsident und CEO von Fuel Cell Energy. In Connecticut unterstützen weitere solche Anlagen das Stromnetz, ein Microgrid auf der US Subbase New London und verschiedene dezentrale Energielösungen. In Korea versorge das Brennstoffzellen-Kraftwerk Hwaseong Baran Industrial Complex, das seit 2013 in Betrieb ist, mit 42 Brennstoffzellenmodulen und einer Leistung von 58,8 Megawatt etwa 135.000 Haushalte mit Strom und 20.000 Haushalte mit Warmwasser für die Heizung.

+++++

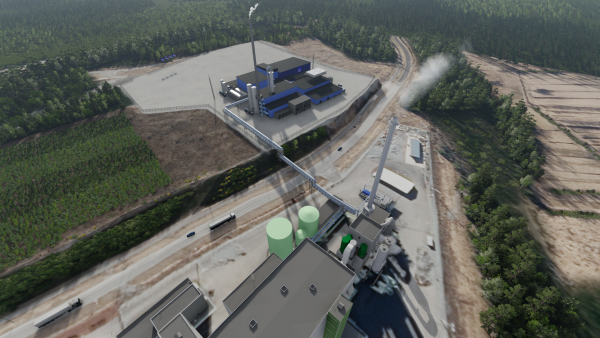

Grafische Darstellung der von Ren-Gas geplanten e-Methan-Anlage in Tampere, Finnland. © Nordic Ren-Gas Oy

(Finnland) Nordic Ren-Gas Oy hat bei MAN Energy Solution eine katalytische Methanisierungsanlage für die Umwandlung von grünem Wasserstoff und abgeschiedenem biogenem CO2 in erneuerbares e-Methan bestellt. MAN obliegt vom ersten Entwurf bis zur abschließenden Leistungsvalidierung die Konstruktion, Fertigung, Lieferung, Montageüberwachung, Inbetriebnahme und Leistungsprüfung der Anlage in Tampere. Ren-Gas will dort e-Methan für den Straßenschwerlasttransport und Seeverkehr produzieren. Dafür werde der Methanisierungsreaktor grünen Wasserstoff sowie etwa 40.000 Tonnen Kohlendioxid verwenden, die jährlich aus den Rauchgasen der Müllverbrennungsanlage Tarastenjärvi abgeschieden werden. Der Ertrag wird auf jährlich etwa 200 Gigawattstunden Kraftstoff sowie 180 Gigawattstunden Fernwärme für Tampere prognostiziert. Die Anlage soll 2027 in Betrieb gehen.

+++++

Chile bietet mit seinen großen Landflächen, sonnenreichen Wüsten und starkem Wind hervorragende Rahmenbedingungen zur Erzeugung grünen Stroms für den Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wasserstoffwirtschaft. Das Bild zeigt das 40 Megawatt leistende PV-Kraftwerk „Chañares“ des italienischen Energiekonzerns Enel S.p.A. in der Region Chañaral in der Atacama-Wüste. © Enel S.p.A.

(Chile) Die deutsche staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) einen Vertrag mit der Republik Chile über einen Förderkredit in Höhe von 100 Millionen Euro für den Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft geschlossen. Das Land wird vertreten durch das Finanzministerium und die Wirtschaftsentwicklungsagentur Cooperación de Formento de la Producción (CORFO). Der Kredit ist Bestandteil der europäischen Finanzierungsplattform Global Gateway Renewable Hydrogen Funding Platform. Diese bietet Finanzierungen von privaten und öffentlichen Investitionen und beinhaltet insgesamt eine Milliarde Euro, mit der CORFO Banken refinanziert oder Garantien an diese vergibt. Die Banken wiederum reichen Kredite an Wasserstoffprojekte aus. Finanziert werden entlang der gesamten Wertschöpfungskette etwa Elektrolyseure, Anlagen zur Weiterverarbeitung zum Beispiel zu Ammoniak, aber auch Transportinfrastruktur für die industrielle Nutzung von grünem Wasserstoff zum Beispiel zur Stahlerzeugung sowie Fabriken zur Herstellung von Elektrolyseuren. Die Finanzierungen der KfW solle „strukturbildend“ wirken, um privates Kapital für chilenische grüne Wasserstoffvorhaben in industrieller Größenordnung zu mobilisieren. Später werde auch der Vertrieb von grünem Wasserstoff an europäische Abnehmer im Rahmen von Wasserstoffpartnerschaften ermöglicht.

+++++

Lhyfe bekommt Fördermittel für Wasserstoffproduktion in Schweden. © Lhyfe

(Schweden) Der französische Wasserstoffhersteller Lhyfe bekommt von der schwedischen Umweltschutzbehörde Klimatklivet einen Zuschuss in Höhe von 130 Millionen schwedische Kronen (11,3 Millionen Euro) für eine zweite Produktionsstätte mit einer Leistung von zehn Megawatt. Damit ließen sich nach Unternehmensangaben 4,4 Tonnen Wasserstoff pro Tag produzieren. Standort ist Vaggeryd, Bezirk Jönköping, im Süden des Landes. Die Stadt liege strategisch günstig zwischen Stockholm, Göteborg und Malmö, in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte wie der Autobahn E4 und der Nationalstraße 40 sowie nahe gelegener Logistikzentren. Die Inbetriebnahme ist für 2027 vorgesehen. Die Mittel deckten den Angaben zufolge etwa 35 Prozent der Gesamtinvestitionen. Die Anlage soll eine Reihe von Tankstellen versorgen, die derzeit in der Region gebaut würden. Lhyfe hatte im vergangenen Jahr Fördermittel in gleicher Höhe für eine ebenso große Anlage in Trelleborg erhalten.

+++++

Übergabe des Förderbescheids: (v.l.) Christoph Imdahl (Geschäftsstellenleiter Wasserstoff Campus Salzgitter), Sabrina Zellmer (stellv. Institutsleiterin Fraunhofer IST und Sprecherin des Verbundvorhabens), Falko Mohrs (Minister für Wissenschaft und Kultur), Christoph Herrmann (Vorstandsvorsitzender Wasserstoff Campus Salzgitter e.V.) und Michael Gensicke (Institutsleiter des Fraunhofer IST und Geschäftsführer der Robert Bosch Elektronik GmbH). © Fraunhofer IST

(Deutschland) Das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST bekommt rund 2,5 Millionen Euro vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur für Forschungsarbeiten des „Wasserstoff Campus Salzgitter“, die gemeinsam mit der TU Braunschweig vorangetrieben werden. Ein Schwerpunkt liege auf der Weiterentwicklung innovativer Wasserstofftechnologien und deren Produktionsverfahren sowie auf der Erarbeitung „digitaler Simulationsmodelle für ganzheitliche Wertschöpfungsketten in der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft“, sagt Sabrina Zellmer, stellvertretende Institutsleiterin und Sprecherin des Verbundvorhabens. Im Fokus stehen unter anderem die Etablierung von Wasserstofflieferketten, die Dekarbonisierung von Industrie und Quartieren, die flexible Produktion von Komponenten für Brennstoffzellen und Elektrolyseure sowie die Brennstoffzellenmobilität. Der Wasserstoff Campus ist auf dem Gelände des Werks der Bosch Elektronik GmbH angesiedelt. „Mit dem Wasserstoff Campus gehen wir an Niedersachsens drittgrößtem Industriestandort einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft und schaffen neue Aus- und Weiterbildungsangebote und somit eine gute Basis für zukunftssichere Arbeitsplätze in der Wasserstoffwirtschaft“, sagt Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Die Mitglieder des Vereins sind die Allianz für die Region GmbH, Alstom Transport Deutschland GmbH, das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, Ingenieurbüro Zammit GmbH, der Landkreis Peine, MAN Energy Solutions SE, Robert Bosch Elektronik GmbH, Salzgitter AG, die Stadt Salzgitter, die Technische Universität Braunschweig, TLK-Thermo GmbH, der VDI Braunschweiger Bezirksverein e.V. und WEVG Salzgitter GmbH & Co. KG. Die Förderung der wissenschaftlichen Begleitforschung am Wasserstoff Campus Salzgitter ist Teil des Programms „Zukunft Niedersachsen“, mit dem die Landesregierung und die Volkswagen-Stiftung insgesamt 145 Millionen Euro für Forschungsvorhaben bewilligt haben.

+++++

Der „Taurus“ mit Brennstoffzellenantrieb hat eine Nutzlast von 70 Tonnen. © Ballard Power Systems

(Australien) Der Transportdienstleister HDrive hat einen Auftrag zur Lieferung von zwei „Taurus“-Trucks erhalten. Die 70-Tonner mit Brennstoffzellenantrieb des US-Herstellers Ballard Power Systems gehen an das Frachtunternehmen TOLL Transport. Die Fahrzeuge wurden nach Ballard-Angaben von dem chinesischen Nutzfahrzeughersteller Wisdom entwickelt. Der Lkw hat eine maximale Reichweite von 1.000 Kilometern, soll bis Ende 2025 ausgeliefert und dann im Bundesstaat Victoria eingesetzt werden. Der „Taurus“ sei in Australien bereits bei Barwon Water und PepsiCo im Einsatz. Mit seiner Bruttonutzlast von 70 Tonnen sei er der größte für australische Straßen zugelassene Lkw mit sauberem Antrieb.

+++++

Mit Plasma-Cracking wollen die Forschungspartner am Hamburger Standort Tiefstack die Aufspaltung von Methan in Wasserstoff und Carbon Black untersuchen. © HAW Hamburg

(Deutschland) Mit einem „Plasma-Cracking“ genannten Verfahren wollen Forscher Methan mittels Mikrowellen in seine Bestandteile Wasserstoff und feste Kohlenstoffpartikel (Carbon Black) aufspalten. Da sich der Prozess unter Ausschluss von Sauerstoff abspiele, so die Wissenschaftler, bilde sich kein CO2, sei somit „CO2-negativ“. Werde Carbon Black langfristig gebunden und deponiert, könne er dauerhaft aus dem Kreislauf entfernt werden. Durch die gezielte Mikrowellenstrahlung in die Bindungen des Methans werde weniger Energie benötigt als bei anderen Technologien, etwa der Dampfreformierung oder der Elektrolyse. Der Testbetrieb werde zunächst mit konventionellem Erdgas durchgeführt. Künftig solle Biomethan als Rohstoff genutzt werden. Die Technologie lasse sich durch die modulare Zusammenschaltung mehrerer Einheiten skalieren und dank der Mikrowellentechnik flexibel an- und abfahren. Zu den Projektzielen gehört neben der Untersuchung des Anlagenbetriebs auch die Untersuchung der Produktqualitäten, der Prozessstabilität sowie der Energie- und CO2-Bilanzen. Projektpartner des Forschungsvorhabens MEDEA (Methan Dekarbonisierung mittels Mikrowellen-Niedertemperatur-Plasmacracking) sind das Competence Center für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (CC4E) der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW), die Iplas GmbH und die Hamburger Energienetze GmbH.

Foto oben

iStock / © Danil Melekhin