(Graz / Österreich) – Die TU Graz hat „Österreichs erstes universitäres H2-Elektrolyse-Testzentrum im Megawattbereich“ eröffnet. Auf 250 Quadratmetern würden künftig Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 1,6 bis 2,5 Megawatt stehen. Eine eigene Trafostation gewährleiste eine stabile Stromversorgung und ermögliche es, unterschiedliche Versorgungsszenarien abzubilden. Dies sei insbesondere relevant, wenn im Vollbetrieb bis zu 50 Kilogramm grüner Wasserstoff pro Stunde erzeugt würden.

Das neue Wasserstoff-Elektrolyse-Testfeld mit eigener Trafostation. © TU Graz / Oliver Wolf

Über eine Pipeline werde der Energieträger dann bei einem Druck von 80 bar zu einem 18 Meter hohen und 48 Kubikmeter großen Tank mit einem Fassungsvermögen von 190 Kilogramm geleitet. Von dort aus fließt er über eine 315 Meter lange unterirdische Leitung zu mehreren Instituten am Wasserstoff-Campus Inffeldgasse. Die Forscher nutzen den grünen Wasserstoff, um an neuen und erweiterten Prüfständen die nächste Generation von Großmotoren, Turbinen, Wasserstoffbrennern und Brennstoffzellen-Stacks realitätsnahen Tests zu unterziehen. Es sei eine in dem Land „einzigartige Infrastruktur für die Entwicklung und Erprobung von Wasserstofftechnologien im industriellen Maßstab“.

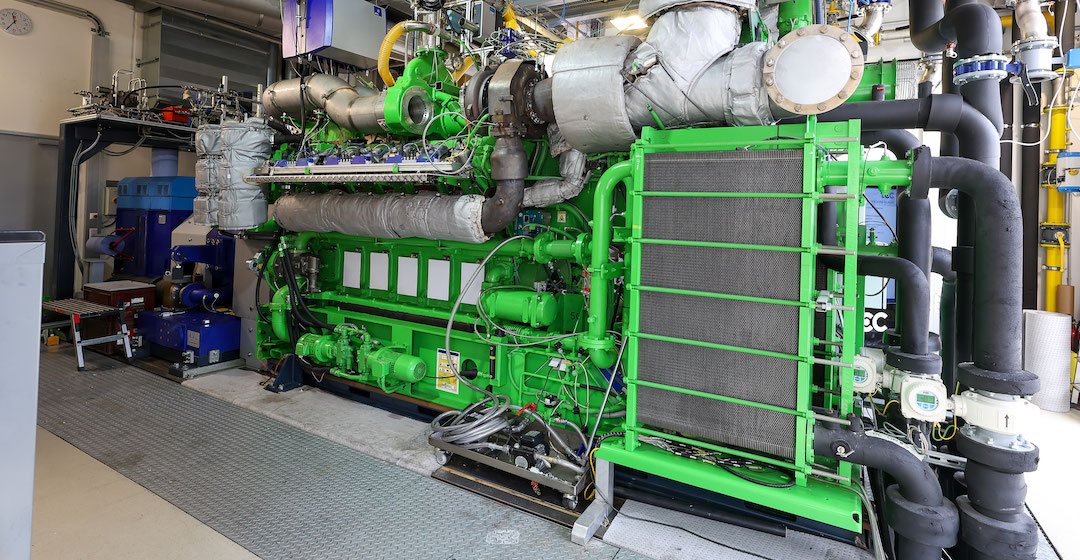

Prüfstand für wasserstofffähige Großmotoren am Large Engines Competence Center LEC am Campus Inffeldgasse. © TU Graz / Oliver Wolf

Am Wasserstoff-Campus forschen rund 250 Wissenschaftler im Research Center for Green Hydrogen and Fuel Technologies. „Die neue Infrastruktur ermöglicht erstmals ein vollständig integriertes Forschungsökosystem für Wasserstofftechnologien an der TU Graz“, sagt Center-Sprecher und Leiter des Instituts für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik Viktor Hacker. Damit eröffneten sich „neue wissenschaftliche Möglichkeiten für Langzeit- und Belastungstests sowie für Systemanalysen unter praxisnahen Bedingungen.“

Obligatorische Bänder-Zeremonie zur Eröffnung des Testzentrums an der TU Graz (V.l.): Viktor Hacker (Research Center for Green Hydrogen and Fuel Technologies), Helmut Antrekowitsch (Vizerektor für Forschung der Montanuniversität), Horst Bischof (Rektor der TU Graz), Willibald Ehrenhöfer (Wirtschafts- und Forschungslandesrat), Elmar Pichl (Hochschulsektionschef im Wissenschaftsministerium), Alexander Trattner (Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme). © TU Graz / Oliver Wolf

Der neue Prüfstand für Brennstoffzellen-Stacks solle deren Effizienz und Lebensdauer wesentlich erhöhen und den Einsatz seltener Metalle wie Platin reduzieren. Die Infrastruktur erlaube nun Tests unter extremen klimatischen Bedingungen sowie bei hohen Neigungswinkeln, wie sie bei Anwendungen in der Schiff- und Luftfahrt aufträten.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liege auf der Optimierung von kombinierten Elektrolyse-/ Brennstoffzellen-Geräten, die flexibel Wasserstoff erzeugen oder Strom generieren. Weitere Hauptabnehmer des grünen Wasserstoffs seien die erweiterten Prüfstände für industrielle Hochtemperaturbrenner am Institut für Wärmetechnik, wo Forscher Wasserstoff-Erdgas-Mischungen in einem Leistungsbereich bis 1,2 Megawatt bei Abgastemperaturen von 800 bis 1.500 Grad Celsius untersuchen.

Schlüsselrolle bei der Wasserstoffstrategie

Die österreichische Bundesregierung hat das Vorhaben mit zehn Millionen Euro gefördert. Davon flossen 4,5 Millionen in das neue Elektrolyse-Testzentrum, weitere 5,5 Millionen verteilten sich auf den neuen Prüfstand für Brennstoffzellen-Stacks, Erweiterungen der Prüfstände für Hochtemperaturbrenner, eine Gasmischstation, Kompressoren sowie Analyse-, Mess- und Sicherheitstechnik. Die TU Graz nehme mit der neuen Forschungsinfrastruktur „eine Schlüsselrolle in der Umsetzung der österreichischen Wasserstoffstrategie ein“, sagt Rektor Horst Bischof.

Foto oben

Stack-Prüfstand für Brennstoffzellen und Elektrolyseure am Institut für Thermodynamik und nachhaltige Antriebssysteme der TU Graz. © TU Graz / Oliver Wolf