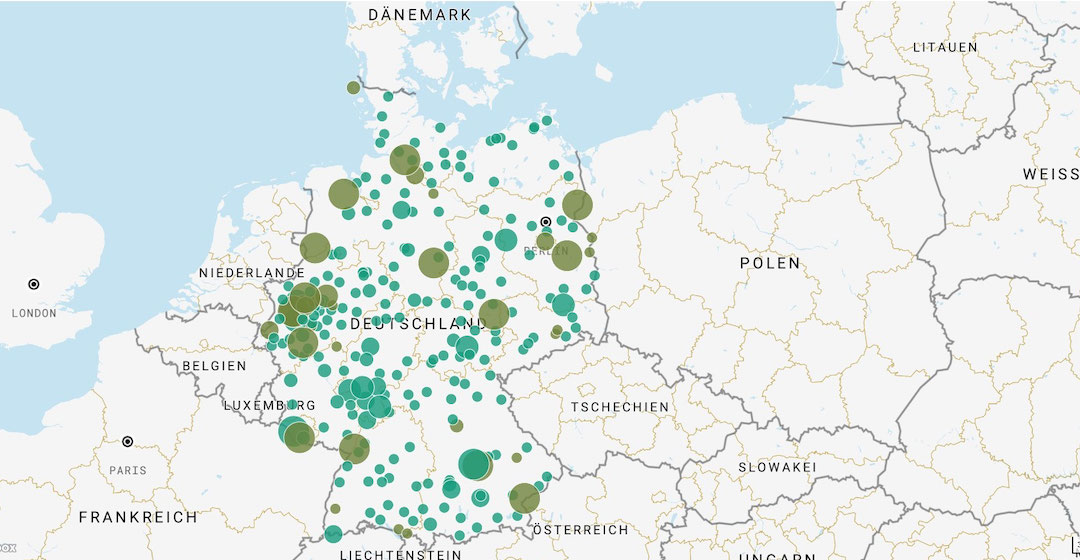

(Freiburg / Deutschland) – Ein neu entwickelter Atlas zeigt und bewertet Potenziale für die Erzeugung von grünem Wasserstoff durch Elektrolyse. Die Projektpartner suchten Standorte für den Wasserstoffbedarf unterschiedlicher Sektoren, etwa Industrie (wie Chemie und Stahl) sowie Verkehrszentren zur Nutzung des Energieträgers bei Bussen und Bahnen. Darüber hinaus betrachteten die Forscher die Nutzung der Koppelprodukte Sauerstoff und Wärme, die bei der Elektrolyse neben Wasserstoff entstehen.

Norddeutschland mit Windkraft im Vorteil

Ein entscheidender Faktor für die kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff ist die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. Der Norden Deutschlands weise „deutliche Vorteile bei der Bereitstellung durch Windenergie auf, während die Unterschiede bei der Sonneneinstrahlung weniger ins Gewicht“ fielen. „Im Stromnetz finden sich daher geeignete Standorte für größere Elektrolyseure vor allem im Norden und insbesondere in der Nähe von Offshore-Verknüpfungspunkten“, erklärt Clara Büttner, Teilprojektleiterin an der Hochschule Flensburg. Elektrolysestandorte, die mit norddeutschem Windstrom betrieben würden, profitierten von Kostenvorteilen.

Auch die Verwertung von Koppelprodukten wie Abwärme und Sauerstoff konnte in den untersuchten Modellen die Wasserstoffkosten senken. Diese Optionen seien oft realisierbar, stellten jedoch keine entscheidenden Faktoren für die Standortwahl dar.

Wasserstoffkernnetz spielt zentrale Rolle

Dagegen spiele das künftige deutsche Wasserstoffkernnetz eine zentrale Rolle bei der Standortbewertung. Ideal seien Elektrolyseure „auf Arealen ehemaliger fossiler Kraftwerke oder Industrieparks, die über eine gut ausgebaute Infrastruktur verfügen“, sagt Jochen Behrens, Projektleiter am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE.

Der Atlas könne von Projektierern, Energieversorgern, Kommunen und Behörden zur Identifikation geeigneter Anlagenstandorte verwendet werden. Er zeige verschiedene Kennzahlen, die für eine Investitionsentscheidung richtungsweisend seien, neben der Elektrolysekapazität auch die Wasserstoffgestehungs- und Bereitstellungskosten, die Potenziale zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Elektrolyse und der jährliche Energiebedarf.

An dem „PoWerD“ genannten Projekt ist ein Konsortium unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE beteiligt: die Hochschule Flensburg, die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, der Deutsche Wasserstoff-Verband e.V., der Energieversorger Green Planet Energy, das Ingenieurbüro Planet sowie das ISE-Spin-Off Greenventory. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat das Projekt mit knapp 2,5 Millionen Euro gefördert.

Den Atlas findet man auf der „PoWerD“-Projektseite.

Das ISE will den Wasserstoffpotenzialatlas im Rahmen eines Webinars am 23. Juni 2025 vorstellen. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos.

Foto

Der Wasserstoffatlas zeigt geeignete Standorte für die Produktion und Nutzung von Wasserstoff und seinen Koppelprodukten Sauerstoff und Wärme, hier dargestellt am Modelljahr 2030. © Fraunhofer ISE