(Berlin / Deutschland) – Der Nationale Wasserstoffrat hat in einem jetzt veröffentlichten Papier den aus seiner Sicht notwendigen Forschungsbedarf bei Wasserstoff und seinen Derivaten zusammengefasst. Darin werden die relevanten Technologien anhand ihres „Reifegrades“ dargestellt.

Pilotversuch: Die „Suiso Frontier“ stach im Januar 2022 mit Flüssigwasserstoff beladen von Hastings (Australien) aus in See und kam gut 14 Tage später in Kobe (Japan) an. Das Schiff war eigens dafür gebaut worden, um den Ablauf von der Wasserstoffproduktion bis zur Löschung der Ladung am Ziel zu testen © HESC

Insgesamt sei der industrielle Umgang mit Wasserstoff „sicher und erprobt“, so der Wasserstoffrat. Aufgrund technischer Eigenschaften wie einen weiten Explosionsbereich und eine hohe Diffusionsfähigkeit seien aber „besondere Maßnahmen zur sicheren Handhabung“ erforderlich. „Gerade die Materialverträglichkeit von Wasserstoff und die Sicherheit in dessen großtechnischer Anwendung erfordern weitere Forschungsarbeiten.“ Die stichwortartige Vorlage wolle zeigen, „welche Verfahren und Bereitstellungspfade bereits durchgängig marktreif sind und wo noch Entwicklungsbedarf besteht“, heißt es. Das Papier solle „eine fundierte Grundlage für die fachliche Bewertung technologischer Entwicklungspfade bieten“ und die gezielte Ausrichtung von künftigen Fördermaßnahmen unterstützen.

Die Auflistung zeigt Verfahren zur Herstellung und Nutzung von Wasserstoff, bei denen nach Auffassung des Wasserstoffrates noch mittlerer bis hoher FuE-Bedarf besteht.

- Fischer-Tropsch-Synthese (FT-Synthese): chemischer Prozess zur Herstellung von flüssigen Kohlenwasserstoffen (etwa Benzin) aus Synthesegas (CO + H2). Einschätzung: gilt als technisch ausgereift, bislang würden allerdings fossile CO2-Quellen verwendet. Es gebe erste Pilot- und Testanlagen zur Umstellung auf erneuerbares Synthesegas. FuE-Bedarf: hoch.

- Plasmalyse: Wandlung von Erdgas/Biogas/Synthetic Natural Gas (SNG) zu Wasserstoff und Kohlenstoff mittels thermischen Plasmas bei mehr als 1.200 Grad Celsius unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien oder nicht thermischem Plasmen. Einschätzung: Beide Verfahren befänden sich im Versuchszustand. Die Technologien bedürften Erprobung und der Skalierung auf Demonstrationsmaßstab. FuE-Bedarf: hoch.

- Dampfreformierung (Steam Methane Reforming): Haupttechnologie zur Gewinnung von grauem Wasserstoff aus Erdgas. Die Technologie ist mit einem hohen CO2-Fußabdruck verbunden. Über die Abscheidung von CO2 und dessen Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) kann dieser reduziert werden. Einschätzung: Für die Abtrennung von CO2 lägen großtechnische Erfahrungen vor, Handlungsbedarf bestehe bei der CO2-Abscheidung aus Rauchgas (Abgas). Es gebe allerdings keine großskalige Langzeiterfahrung im Dauerbetrieb für die Rauchgasabscheidung mit mehr als 90 Prozent CO2. FuE-Bedarf: mittel.

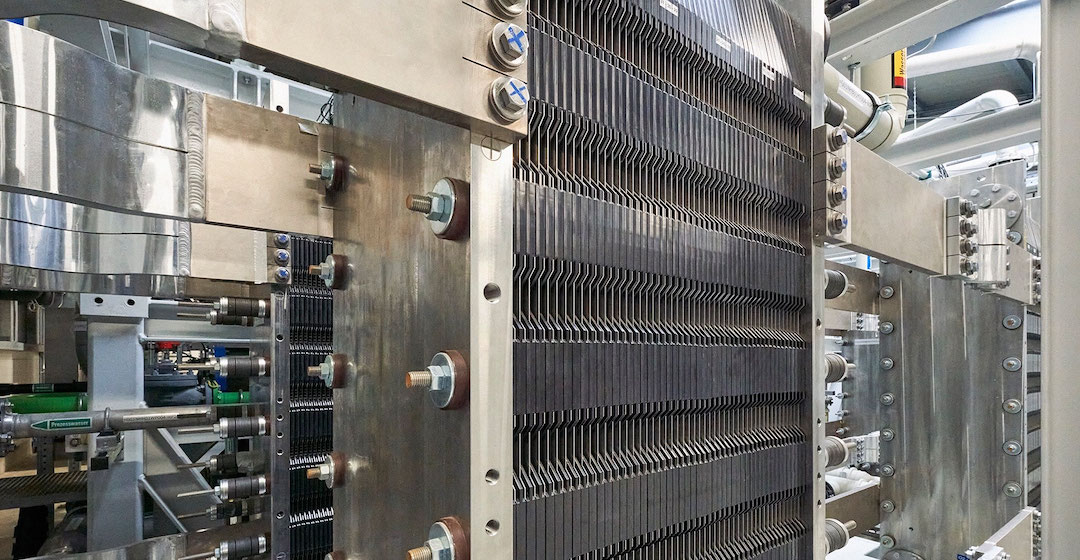

- Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (Proton-Exchange-Membrane, PEM): Die Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff (und Sauerstoff) ist im unteren Megawatt-Bereich etabliert. Einschätzung: Es fehlten Langzeiterfahrungen mit großtechnischen Anlagen. FuE-Bedarf: mittel.

- Hochtemperatur-Elektrolyse (HTEL): Hierbei wird Wasserdampf bei hohen Temperaturen in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Wirkungsgrad sei hoch und in Kopplung mit Prozessen, bei denen Abwärme anfällt, attraktiv. Einschätzung: HTEL befinde sich noch im Entwicklungsstadium. Die größte Herausforderung liege in der Langzeitstabilität der Stacks im industriellen Umfeld. FuE-Bedarf: mittel.

- Alkalische-Membran-Elektrolyse (AEM): benötigt keine Edelmetalle und kombiniert die Vorteile der alkalischen und der PEM-Elektrolyse. Einschätzung: Die Technologie habe noch eine geringe Marktreife, Langzeiterfahrungen fehlten; erfordere Upscaling und mehrfache Skalierung der bislang relativ kleinen Stacks sowie Dauertests größerer Anlagen im industriellen Umfeld. FuE-Bedarf: mittel.

- Ammoniak: wird als Energieträger sowohl in der direkten Nutzung (Kraftstoff) als auch in der Rückwandlung (Cracking) zu Wasserstoff als Speichermedium diskutiert. Das Verfahren zur Herstellung mit grauem Wasserstoff und Stickstoff ist bekannt und wird bislang vorrangig im Düngemittelbereich verwendet. Einschätzung: Die Umstellung auf erneuerbaren Wasserstoff sei problemlos möglich. FuE-Bedarf: mittel.

- Flüssigwasserstoff: Wasserstoff wird verflüssigt, um eine höhere Energiedichte zu erreichen und damit die Transportkosten zu senken. Es gab bereits erfolgreiche Pilotversuche mit grauem Wasserstoff, der zwischen Australien und Japan verschifft wurde. Einschätzung: Der Import von flüssigem Wasserstoff per Schiff erfordere Forschung und Entwicklung zur Optimierung und Vergrößerung (Upscaling) von Verflüssigungsanlagen sowie die Entwicklung von Lagertanks und Handhabungssystemen für große Volumina an Land. FuE-Bedarf: mittel.

- Direct Air Capture (DAC): CO2 wird aus der Umgebungsluft gefiltert und für die Herstellung von Wasserstoffderivaten wie Methanol und synthetische Kraftstoffe oder für die chemische Industrie eingesetzt. Einschätzung: Die technische Entwicklung stehe noch am Anfang und werde bis zum Jahr 2030 voraussichtlich keinen signifikanten Beitrag für Wasserstoffderivate leisten. Aktuell existierten lediglich erste Demonstrationsanlagen mit großen technischen Herausforderungen. FuE-Bedarf: hoch.

- Flüssige organische Wasserstoffträger (LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carriers): Wasserstoff wird durch Bindung an Wasserstoffträger leichter transportierbar und am Ort der Nutzung über einen Dehydrierungsprozess freigesetzt. Einschätzung: Es fehlten industrielle Dehydrierungsanlagen. Zudem bestehe Entwicklungsbedarf hinsichtlich der technischen Eigenschaften und Kosteneffizienz der Trägermaterialien (Carrier). FuE-Bedarf: hoch.

Explizit nicht gelistet ist die am längsten etablierte Alkalische Elektrolyse (AEL), deren Funktionstüchtigkeit und erfolgreicher Einsatz nachgewiesen ist. Etwaige Entwicklungsbedarfe bei Festoxid-Brennstoffzellen (solid oxide electrolyzer cell, SOEC) werden nicht erwähnt.

Der Nationalen Wasserstoffrat wurde im Juni 2022 von der Bundesregierung im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie berufen und besteht aus 26 Personen mit Expertise in den Bereichen Erzeugung, Forschung und Innovation, Dekarbonisierung von Industrie, Verkehr und Gebäude/Wärme, Infrastruktur, internationale Partnerschaften sowie Klima und Nachhaltigkeit. Aufgabe ist es, die Umsetzung und Weiterentwicklung der Wasserstoffstrategie zu unterstützen.

Das jetzt veröffentlichte Grundlagenpapier „Forschungs- und Entwicklungsbedarfe – Bereitstellungspfade für erneuerbaren und kohlenstoffarmen Wasserstoff und seine Derivate“ gibt es kostenfrei als PDF (7 Seiten).

Foto oben

Stack eines PEM-Elektrolyseurs: Der Nationale Wasserstoffrat benennt in einem Grundlagenpapier den Forschungsbedarf bei Wasserstoffproduktion und Transport. © Gas- und Wasserstoffwirtschaft e.V. / Swen Gottschall