(Berlin / Deutschland) – Ein Standort für Elektrolyse hängt auch von der regionalen Verfügbarkeit von Wasser und dessen Kosten ab. Doch Befürchtungen, daran würde die hiesige Produktion von grünem Wasserstoff scheitern, sind offenbar unbegründet: „Der Wasserbedarf der geplanten Elektrolyse in Deutschland macht 2030 nur 0,15 Prozent der heutigen Gesamtwasserentnahme aus.“ Es sei genügend Wasser vorhanden. Auch aktuelle Entnahmeentgelte beeinflussten Standorte für Elektrolyse kaum. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).

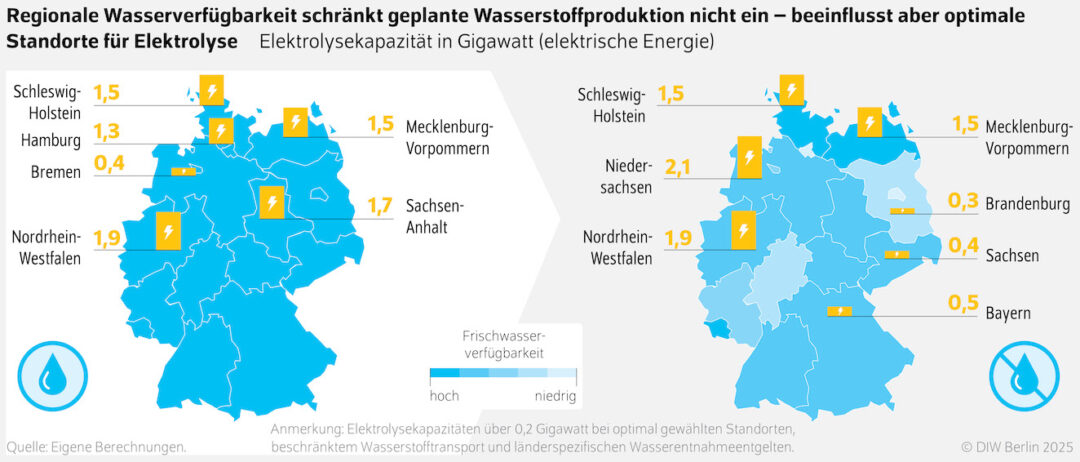

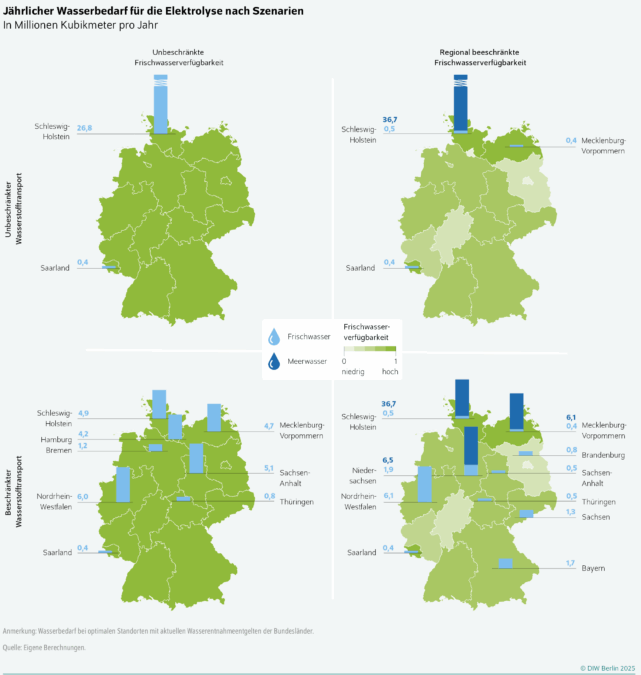

Stellt das Wasserstoffkernnetz keine Beschränkung dar, siedelt sich die Elektrolyse aufgrund der verfügbaren Offshore-Windenergie fast ausschließlich in Schleswig-Holstein an, so das DIW. Sei das Netz stark beschränkt, die Frischwasserentnahme aber unbegrenzt, seien Zentren mit hoher Nachfrage bedeutsam, etwa in Nordrhein-Westfalen. © DIW-Studie „Elektrolyse: Wasserbedarf kein beschränkender Faktor, Wasserstoffnetz entscheidend“

Das aus der Tiefe oder von der Oberfläche stammende Wasser müsse für die Elektrolyse zu Reinstwasser aufbereitet werden. Für ein Kilogramm Wasserstoff würden davon rund neun Liter benötigt und zusätzlich Wasser für die Kühlung. Frischwasserbeschränkungen stellten zwar insgesamt kein Hindernis für die heimische Elektrolyse dar, könnten aber die Standorte und die Wahl der Wasserquelle beeinflussen.

Falls Meerwasser für die Elektrolyse verwendet werden solle, müsse dieses in einem ersten Schritt aufwendig entsalzt werden. Sowohl bei der Entsalzung als auch bei der weiteren Aufbereitung erreiche nur ein bestimmter Anteil des Wassers die nächste Reinheitsstufe. Die abgeschiedenen Rückstände seien in der Regel unbedenklich und das Restwasser könne in den lokalen Wasserkreislauf zurückgeführt werden.

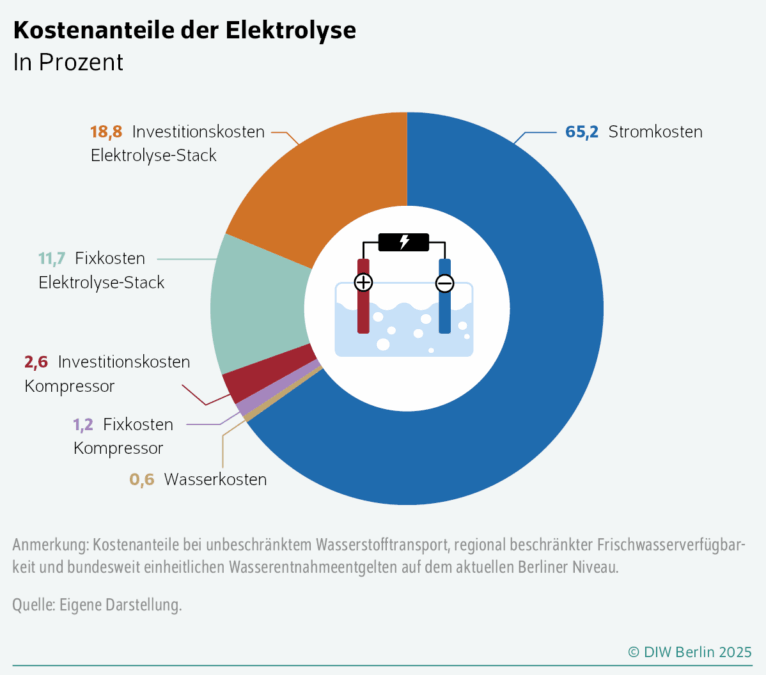

Wasserkosten nur 0,6 Prozent der Elektrolyse

Die Kosten für Wasser spielten demgegenüber nur eine geringe Rolle für die Standortwahl. „Bei einer deutschlandweiten Harmonisierung der Wasserentnahmeentgelte kommt es zwar zu leichten Verschiebungen, doch der Effekt ist gering“, so die Untersuchung. Wasserkosten beeinflussten die Standortwahl laut DIW-Studie kaum und machten an den Gesamtkosten der Elektrolyse im Schnitt nur etwa 0,6 Prozent aus.

Der Anteil der Wasserkosten bei der Elektrolyse liegt bei 0,6 Prozent; kann allerdings regional variieren, da es noch keine bundeseinheitlichen Entnahmeentgelte gibt. © DIW-Studie „Elektrolyse: Wasserbedarf kein beschränkender Faktor, Wasserstoffnetz entscheidend“

Eine bundesweit einheitliche Regelung zur Erhebung von Wasserentnahmeentgelten existiere bislang nicht. In den Bundesländern variierten die Entgelte je nach Wasserquelle und Art der Nutzung von 0,5 Cent pro Kubikmeter Oberflächenwasser in Bremen bis 31 Cent für Grundwasser in Berlin. In 13 von 16 Bundesländern werde ein Wasserentnahmeentgelt erhoben; Bayern, Hessen und Thüringen hätten keine Entgeltregelungen.

Auch Produzenten von grünem Wasserstoff unterliegen diesen Abgaben, sofern sie Wasser aus öffentlichen Ressourcen entnehmen. Die in der Analyse genutzten Entgelte seien allerdings nur eine Annäherung. „Die tatsächlichen Wasserpreise, die Elektrolyseure künftig zahlen müssen, lassen sich derzeit nicht eindeutig beziffern, da entsprechende Regelungen noch fehlen.“ Dies müsse bei den Diskussionen über Entgeltverordnungen geklärt werden. Voraussichtlich werde ein Standardbetrag erhoben, vermuten die Autoren der Analyse.

Aktuelle und künftige Produktion

Heute werde der in Deutschland genutzte Wasserstoff fast vollständig im Inland und meist verbrauchsnah erzeugt, allerdings nur zu 0,7 Prozent mittels Elektrolyse. Der größte Anteil werde per Dampfreformierung aus Erdgas gewonnen. Dabei werden klimaschädliche CO2-Emissionen freigesetzt.

Für den Betrieb einer 100-MW-Elektrolyse werden rund 66 Kubikmeter Frischwasser pro Stunde benötigt. Daraus entstehen rund 1,9 Tonnen Wasserstoff. Bei 4.000 Volllaststunden pro Jahr sind es etwa 264.000 Kubikmeter Frischwasser. Die für das Jahr 2030 geplante 10-GW-Elektrolyseleistung ergibt laut DIW einen jährlichen Bedarf von rund 26,4 Millionen Kubikmeter Wasser. Im Jahr 2022 lag die Wasserentnahme in Deutschland bei 17,9 Milliarden Kubikmetern. © DIW-Studie „Elektrolyse: Wasserbedarf kein beschränkender Faktor, Wasserstoffnetz entscheidend“

„Wasserstoff aus heimischer Elektrolyse wird ein zentraler Baustein der Energiewende sein“, sagt Dana Kirchem, Co-Autorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt im DIW Berlin. „Unseren Berechnungen zufolge sind die für die Elektrolyse nötigen Wassermengen deutschlandweit verfügbar – auch bei der geplanten Steigerung der deutschen Wasserstoffproduktion“, so Mit-Autorin Astrid Cullmann.

Der jährliche Wasserstoffbedarf in Deutschland belaufe sich derzeit auf 46 Terawattstunden (TWh) und falle vor allem in der Petrochemie an, insbesondere in Raffinerien und zur Erzeugung von Ammoniak. Der Wasserstoffbedarf solle bis zum Jahr 2030 auf 95 bis 130 TWh steigen. Dann werde Wasserstoff auch in anderen Industriesektoren, zum Beispiel dem Stahlsektor, verwendet und dort klimaschädliche Kohle oder Erdgas ersetzen.

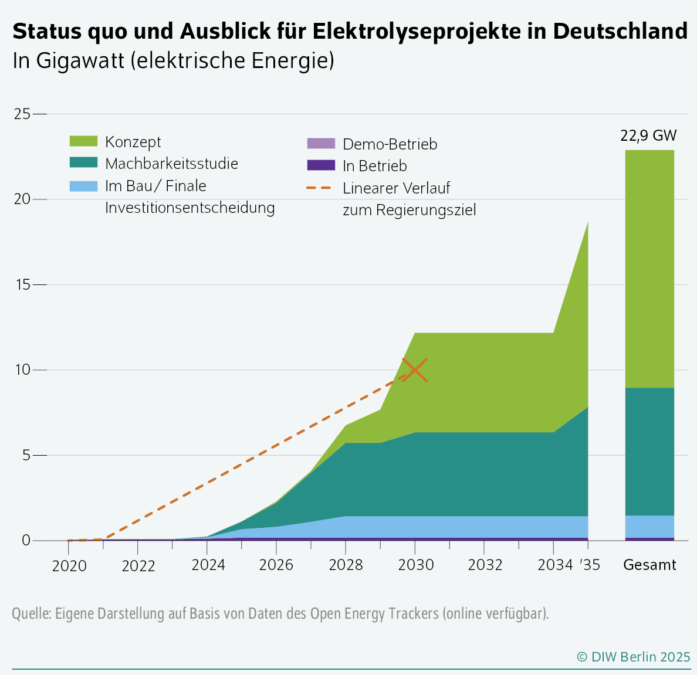

Für den beabsichtigten Umstieg auf Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen solle die installierte Elektrolyseleistung in Deutschland von heute ungefähr 170 Megawatt (MW) auf zehn Gigawatt (GW) im Jahr 2030 steigen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten allerdings alle derzeit geplanten Elektrolyseprojekte realisiert werden, auch die, die sich noch in der Konzeptphase befinden.

Standortvorteile in Norddeutschland

Laut DIW „verschieben sich Investitionen von Bundesländern mit mehr potenziell wassergestressten Landkreisen in Länder mit weniger Wasserstress“. Besonders geeignete Standorte zur Wasserstoffproduktion seien Bundesländer mit viel Windkraft an Land und auf See und ausreichender Wasserverfügbarkeit – etwa im Norden Deutschlands.

Die aktuell installierte Elektrolyseleistung in Deutschland beträgt etwa 170 MW; 1,7 Prozent der im Jahr 2030 erwarteten Leistung von zehn GW. © DIW-Studie „Elektrolyse: Wasserbedarf kein beschränkender Faktor, Wasserstoffnetz entscheidend“

Die größte Bedeutung für die optimalen Elektrolysestandorte habe allerdings der zügige Ausbau des Wasserstoffkernnetzes: „Je besser der Wasserstofftransport möglich ist, desto mehr Elektrolysekapazität kann sich an Standorten mit guten Strom- und Wasserbedingungen ansiedeln“, sagen die DIW-Autorinnen. Bei begrenztem Wasserstofftransport dagegen steige die Bedeutung lokaler Frischwasserverfügbarkeit.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Bundesnetzagentur das von den Fernleitungsnetzbetreibern vorgeschlagene Wasserstoffkernnetz mit einer Leitungslänge von bundesweit 9.040 Kilometern genehmigt. Davon werden rund 60 Prozent von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt und 40 Prozent neu installiert. Einige Unternehmen arbeiten bereits an der Ertüchtigung von Erdgaspipelines.

Dana Kirchem, Astrid Cullmann, Franziska Holz, Leonard Bösch: „Elektrolyse: Wasserbedarf kein beschränkender Faktor, Wasserstoffnetz entscheidend“. Die Studie ist im DIW Wochenbericht 32/33 / 2025 erschienen und kostenfrei als PDF (17 Seiten) erhältlich.

Foto oben

An der Universität des Saarlandes gelang es 2021 einer Forscherguppe um Professor Volker Presser, im experimentellen Maßstab mittels einer Brennstoffzelle Meerwasser zu entsalzen und anschließend das so erhaltene Süßwasser wiederum in der Brennstoffzelle für die Wasserstofferzeugung zu nutzen. © Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM) / Volker Presser