(Bonn / Deutschland) – Die Bundesregierung hat „in einem planwirtschaftlichen Ansatz“ umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um Angebot, Nachfrage und Infrastruktur für den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Dafür seien bereits erhebliche Haushaltsmittel eingesetzt worden, der angestrebten Hochlauf sei indes „bisher nicht gelungen“. Angebot und Nachfrage blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück, lautet das Fazit eines Sonderberichts des Bundesrechnungshofes zur „Umsetzung der Wasserstoffstrategie des Bundes“.

Ziele für 2030 wahrscheinlich verfehlt

Demnach würden wesentliche in der Nationalen Wasserstoffstrategie 2023 verankerten Ziele für das Jahr 2030 „mit hoher Wahrscheinlichkeit verfehlt“. Das gesetzliche Ziel einer möglichst sicheren, preisgünstigen, umweltverträglichen und klimaneutralen Versorgung mit Wasserstoff „liegt in weiter Ferne“.

Um eine möglichst umweltfreundliche Versorgung mit Wasserstoff gewährleisten zu können, müsse die Bundesregierung ihr Vorgehen einem „Realitätscheck“ unterziehen. Insbesondere

- bewerten, wie sich die aufgezeigten Risiken auf das Erreichen der nationalen Klimaschutzziele sowie der globalen Nachhaltigkeitsziele auswirken

- Studien zu Klima- und Umweltwirkungen von Wasserstoff systematisch auswerten

- Wissenslücken durch weitere Untersuchungen schließen

- Maßnahmen so ausgestalten, dass die Wasserstoffwirtschaft den angestrebten Beitrag zur Klimaneutralität und zur nachhaltigen Entwicklung leisten könne

- ihr Ziel kritisch überprüfen, mindestens die Hälfte des Wasserstoffbedarfs über Importe zu decken, falls sich erhebliche negative Klima- und/oder Umweltwirkungen bestätigen

Der Bund habe bereits in den Jahren 2024 und 2025 mehr als sieben Milliarden Euro vor allem an Subventionen bereitgestellt. Vorbindungen in Milliardenhöhe bestünden bis Ende des Jahrzehnts.

Umrüstung auf H2-ready zwingend erforderlich

Doch entwickele sich die Nachfrage langsamer als erwartet. „Es fehlt außerdem ein wesentlicher Nachfrageimpuls, solange Gaskraftwerke – anders als in der Vergangenheit geplant – nicht zwingend auf Wasserstoff umzurüsten sind.“

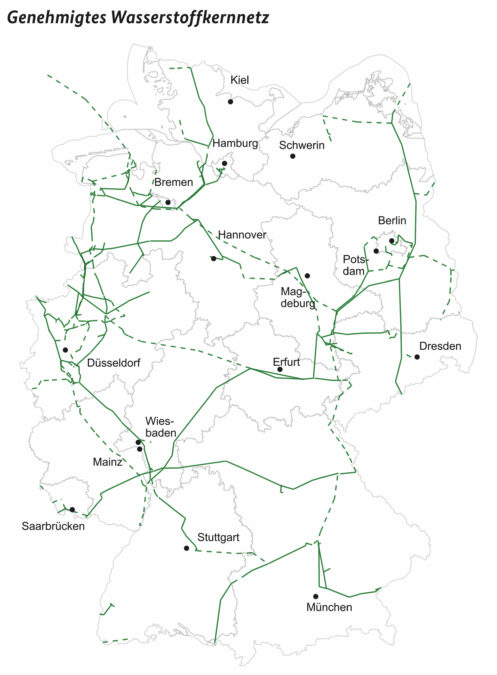

Bundesrechnungshof: „Angesichts der tatsächlichen Entwicklung von Angebot und Nachfrage ist der Aufbau des Wasserstoffkernnetzes zu ambitioniert geplant.“ © Bundesnetzagentur

Der Ausbauplan für das Wasserstoffkernnetz berücksichtige diese Entwicklungen bislang nicht. Angesichts der tatsächlichen Entwicklung von Angebot und Nachfrage sei dessen Aufbau zu ambitioniert geplant. Grüner Wasserstoff sei weiterhin deutlich teurer als fossile Energieträger wie Erdgas. Da er absehbar nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen erzeugt oder importiert werden könne, sei „eine staatliche Dauerförderung absehbar“. Um die Preisdifferenz zwischen Wasserstoff und Erdgas auszugleichen, könnten 2030 allein für Importe Belastungen in Höhe von drei bis 25 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt entstehen.

Auch sei nicht erkennbar, ob beziehungsweise wann die Phase des staatlich geförderten Hochlaufs erfolgreich abgeschlossen werden könne. Angesichts der finanziellen Belastungen und Risiken drohe ein „weiter so“ zudem „die bereits aus den Fugen geratenen Bundesfinanzen weiter unter Druck zu setzen“. Daher müsse die Bundesregierung

- ihre Wasserstoffstrategie und deren bisherige Umsetzung einem „Realitätscheck“ unterziehen

- die Wasserstoffstrategie so überarbeiten, dass Angebot, Nachfrage und Infrastruktur möglichst synchron und wirtschaftlich aufgebaut würden

- prüfen, welchen Beitrag die Wasserstoffwirtschaft zur Energiewende insgesamt leisten könne

- im Blick behalten, ob, wie und in welchen Umfang andere EU-Mitgliedstaaten eine Wasserstoffwirtschaft etablieren

- vermeiden, bei dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft einen nicht mit der Europäischen Union abgestimmten und mit großen Unwägbarkeiten verbundenen Sonderweg einzuschlagen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) habe zwar erkannt, dass es handeln müsse. „Jedoch hält es die von ihm geplanten Maßnahmen selbst nicht für ausreichend, damit Wasserstoff absehbar ein wettbewerbsfähiger Energieträger wird“, lautet ein weiteres Fazit der Autoren. Es verdeutliche mit der Ankündigung, blauen Wasserstoff künftig gleichberechtigt zu behandeln, die energiepolitischen Zielkonflikte: „Denn während blauer Wasserstoff womöglich zum Hochlauf einer sicheren und bezahlbaren Wasserstoffwirtschaft beitragen kann, stellt er angesichts seiner Emissionen lediglich eine Übergangslösung auf dem Weg zur Klimaneutralität dar“, so die Beamten.

BEE: „Bewertung greift zu kurz“

Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) kritisiert die Auffassungen des Bundesrechnungshofes zu angeblichen Milliardenrisiken beim Wasserstoffhochlauf. Die Bewertung greife zu kurz und blende zentrale Chancen und Notwendigkeiten einer heimischen grünen Wasserstoffwirtschaft aus. „Grüner Wasserstoff ist eine Zukunftsinvestition – in Klimaschutz, wirtschaftliche Stärke und Versorgungssicherheit“, sagt BEE-Präsidentin Ursula Heinen-Esser.

Eine heimische grüne Wasserstoffwirtschaft trage maßgeblich zur Resilienz des Energiesystems bei. „Besonders energieintensive Industrien sind auf grünen Wasserstoff zur Dekarbonisierung ihrer Prozesse angewiesen.“ Damit schaffe man „Wachstumsperspektiven für deutsche Unternehmen, Zehntausende neue Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verringert gleichzeitig die Abhängigkeit von Energieimporten“.

Grüner Wasserstoff flexibel integrierbar

Darüber hinaus stelle grüner Wasserstoff eine „dringend benötigte Flexibilität im Energiesystem“ dar. Er ermögliche es, erneuerbare Energien besser zu integrieren und steigere dadurch die Kosteneffizienz der gesamten Energiewende. Angesichts der stetig steigenden Zahl negativer Strompreisstunden sei der Ausbau solcher Flexibilitätsoptionen essenziell.

BEE: „Grüner Wasserstoff ermöglicht, erneuerbare Energien besser in das Energiesystem zu integrieren und steiget dadurch die Kosteneffizienz der gesamten Energiewende.“ © Internationale Energieagentur

Richtig sei, dass heimisch produzierter grüner Wasserstoff „derzeit noch nicht wettbewerbsfähig ist“. Der BEE widerspricht jedoch der Einschätzung des Bundesrechnungshofes, dass dies auch mittelfristig so bleiben müsse. Aktuelle wissenschaftliche Studien zeigten deutlich, dass mittel- und langfristig erhebliche Kostensenkungen insbesondere bei der heimischen Produktion grünen Wasserstoffs möglich seien. „Diese lassen sich jedoch nur durch gezielte politische Flankierungsmaßnahmen realisieren“, so der Verband.

„Grüner Wasserstoff ist teuer, weil er bislang nur in geringem Maße verfügbar ist“, sagt Heinen-Esser. Weil er teuer sei, werde er weniger nachgefragt. Damit fehle die Absatzperspektive, um mehr zu produzieren – wodurch die Preise fallen würden.

Nicht Risiko, sondern Rendite

„Die jetzt investierten Mittel sind kein Risiko, sondern eine Rendite für die Zukunft“, so die BEE-Präsidentin. Die Regierung habe zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. „Über Leitmärkte, die Ausschreibung der gerade erst von der EU bewilligten 12,5 Gigawatt Gaskraftwerke als H2-ready oder eine feste Grünstahlquote bei Aufträgen der Öffentlichen Hand könnte ein planbarer Markt geschaffen und damit auch der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft angereizt werden.“

Den Sonderbericht des Bundesrechnungshofes an Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung „Umsetzung der Wasserstoffstrategie des Bundes“ gibt es kostenfrei als PDF (47 Seiten).

Foto oben

Hauptsitz des Bundesrechnungshofes in Bonn. © Bundesrechnungshof