(Bonn / Deutschland) – In Deutschland steige langfristig der Bedarf an Wasserstoffspeichern. Damit würden auch Sektoren und Anwendungen in die sichere Versorgung integriert, in denen eine direkte Elektrifizierung technisch oder wirtschaftlich nicht oder nur schwer möglich sei. Aktuelle Szenarien wiesen für das Jahr 2030 einen Bedarf an Kapazitäten von acht Terawattstunden (TWh) aus, der bis 2045 auf 32 bis 94 TWh ansteige, heißt es in einer Studie des Deutschen Verbandes der Gas- und Wasserwirtschaft (DVGW).

Speicher in Nähe des Wasserstoffkernnetzes

Aufgrund seiner gut ausgebauten Erdgas-Speicherinfrastruktur verfüge Deutschland über die höchsten Untergrundspeicherkapazitäten Europas. Diese befänden sich überdies in räumlicher Nähe zu den erwarteten Wasserstoffbedarfsregionen mit energieintensiver Industrie sowie den künftigen Importstandorten und Schwerpunkten der Wasserstoffproduktion im Norden Deutschlands, so die Autoren. „Damit liegen die Speicherstandorte häufig auch in unmittelbarer Nähe zum zukünftigen Wasserstoffkernnetz“ und stünden durch ihre Anbindung bundesweit zur Verfügung.

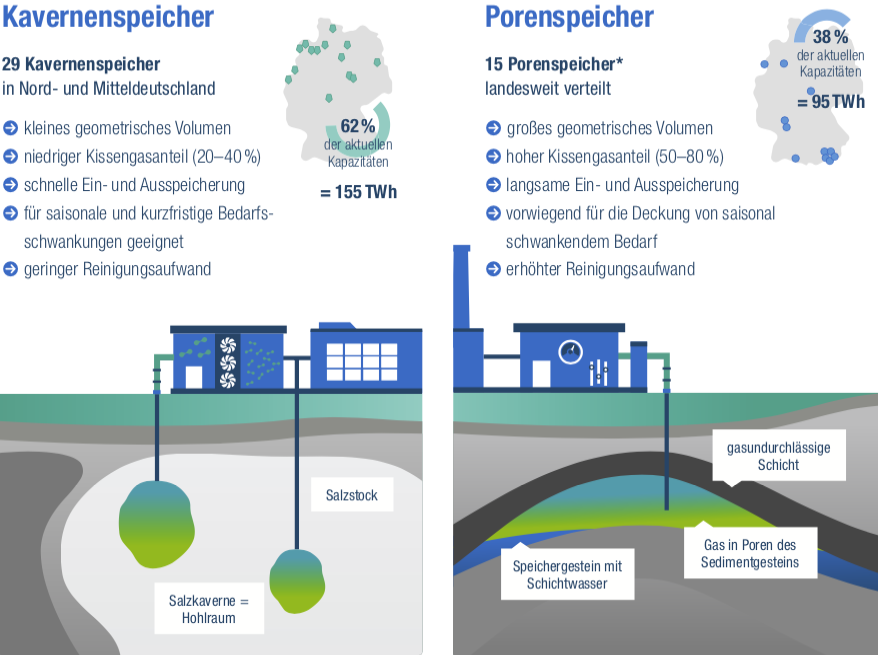

Beispiele für Kavernen- und Porenspeicher. Die Angaben zu Kapazitäten beziehen sich auf die Menge des Arbeitsgases (Inzwischen sind nur noch 14 Porenspeicher in Betrieb, der Storenergy-Standort Fronhofen im Oktober 2024 stillgelegt). © Screenshot aus der DVGW-Studie „Wasserstoffspeicher: Potenziale, Herausforderungen und Ausblick“

Für den zügigen Aufbau der erforderlichen Speicherkapazitäten böte es sich daher an, bestehende bisher für Erdgas genutzte Untertagespeicher umzustellen. Obwohl die Speicherkapazitäten für Erdgas in Deutschland mit 250 TWh im europäischen Vergleich sehr hoch sei, würden diese aber selbst bei einer vollständigen Umstellung auf Wasserstoff nicht ausreichen, um den angenommenen Bedarf zu decken, so die Autoren. Denn Wasserstoff hat eine geringere Dichte und einen geringeren volumetrischen Brennwert als Erdgas, bedeutet: „Bei gleichem Volumen ist weniger Energie enthalten.“ Dadurch verringere sich die Speicherkapazität auf etwa ein Fünftel der Energiemenge des Erdgasbetriebes.

Bei einer hypothetischen Umstellung aller bestehender Kavernen- und Porenspeicher ergäbe sich ein rechnerisches Wasserstoffspeicherpotenzial von rund 50 TWh. Je nach Szenario ermittelte die Studie daher einen Neubaubedarf an Speicherkapazität von 63 TWh. Je nachdem, wie viele Porenspeicher sich als ebenso geeignet herausstellen, könnte sich der maximal benötigte Zubau auf 44 TWh reduzieren.

Die EWE AG hat in Rüdersdorf bei Berlin in einer Testkaverne die Speicherung von Wasserstoff erprobt. Ab 2027 wolle der Energieversorger dort Wasserstoff einlagern. © EWE AG

Die Möglichkeiten für den Neubau von Poren- und Kavernenspeichern in Deutschland seien aufgrund der geologischen Voraussetzungen günstig. Insbesondere im Norddeutschen Becken seien die an Land und küstennah gelegenen potenziellen Kavernenstandorte gut erschließbar und aufgrund ihrer Nähe zu möglichen Elektrolysestandorten und Wasserstoffimportrouten besonders attraktiv. Große geologische Potenziale befänden sich zudem unter der Nordsee. „Aufgrund der hohen infrastrukturellen Anforderungen ist die Erschließung dieser Standorte jedoch nur eingeschränkt praktikabel“, so die Analyse. Gleiches gelte für die im Landesinneren gelegenen Salzstrukturen, „bei denen insbesondere die Frischwasserzufuhr für die Solung der Kavernen sowie der Abtransport der Sole Herausforderungen darstellen“.

Günstige Voraussetzungen für Neubauten

Der Neubau eines Kavernenspeichers dauere etwa elf Jahre, der Umbau eines bestehenden Erdgas-Kavernenspeicher in einen Wasserstoffspeicher etwa sechs Jahre. Für den Neubau eines Porenspeichers werden zehn Jahre veranschlagt, für die Umrüstung rund acht Jahre. Die Studie sieht daher einen dringenden Handlungsbedarf, um die erforderlichen Speicherkapazitäten zügig auf- und auszubauen:

- Genehmigungsverfahren vereinfachen und verkürzen

- Standorte so wählen, dass Kapazitäten unabhängig vom Speichertyp entstehen; geologisch bedingt seien nicht überall Kavernenspeicher möglich

- Barrieren für Investoren durch transparente technische und regulatorische Anforderungen abbauen

- Unsicherheiten in Bezug auf die Einbindung potenzieller Untertagegasspeicherstandorte in das geplante Wasserstoffkernnetz minimieren

- Berücksichtigung von Speichern in Deutschland im europäischen Kontext

„Deutschland ist aktuell ein Transitland für Erdgas und könnte in dieser Rolle auch zukünftig für Wasserstoff agieren.“ Aufgrund seiner hohen Speicherpotenziale könnten auch Bedarfe aus dem europäischen Ausland abgedeckt werden, insbesondere in Staaten mit ungünstigen geologischen Rahmenbedingungen. Allerdings stehe dem wachsenden Bedarf an Wasserstoffspeicherkapazität ein weiterhin bestehender Speicherbedarf für Methan zur Sicherung der deutschen und europäischen Erdgasversorgung gegenüber.

Strom aus erneuerbaren Energien Speichern

„Speicher sind im Energiesystem der Zukunft wichtiger denn je”, sagt Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW. Gründe seien die „Volatilität der erzeugten erneuerbaren Energiemenge im Stromsystem und die Notwendigkeit, Überschüsse zu speichern“; etwa durch die Erzeugung von Wasserstoff, aber auch „für eine jederzeit verfügbare Belieferung von Kraftwerken zur Stromnetzstabilisierung“. In den Wintermonaten komme noch der Bedarf der Wärmeerzeugung hinzu, entweder durch den direkten Einsatz von Wasserstoff oder Strom aus der Rückwandlung des Energieträgers. Da aber der Wasserstoffbedarf insgesamt sukzessive steige, müsse „die abrufbare Menge an Wasserstoff Schritt halten“ – eben durch Speicher.

Die Kurzstudie „Wasserstoffspeicher: Potenziale, Herausforderungen und Ausblick“ der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gibt es kostenfrei als PDF (12 Seiten).

Foto oben

Der Energiedienstleister EWE AG will an seinem Kavernenstandort in Huntorf einen Erdgasspeicher für die großtechnische Speicherung von Wasserstoff umbauen. © EWE AG / Torsten Ritzmann

Redet nicht, macht es endlich sonst wander ich aus nach China.

Schaut doch endlich mal über den Tellerrand……Dirk