Deutschland: EWE beauftragt Neumann & Esser mit Lieferung von Verdichter für Elektrolyseur in Emden +++ USA: Primary Hydrogen beginnt Wasserstoffexploration in Colorado +++ Deutschland: BASF produziert grünes Ammoniak in Ludwigshafen +++ Chile: Total Energies will 16 Milliarden Dollar in Windkraft, Wasserstoff und Ammoniak investieren +++ Norwegen: Höegh Evi und Wärtsilä entwickeln schwimmenden Ammoniak-Wasserstoff-Cracker +++ Schottland: 3,4 Millionen Pfund für elf Wasserstoffprojekte +++ USA: Toyota verstärkt seine Wasserstoffambitionen +++ Deutschland: Regierungen müssen bei strombasierten Kraftstoffen aktiver werden

Eine Auswahl von PtX-Themen zum Wochenabschluss zusammengefasst

+++++

Baufeld von EWE in Emden: Ab 2027 wird hier grüner Wasserstoff im industriellen Maßstab produziert. © EWE / Jan Lübkemann

(Deutschland) Die EWE AG hat das bei Aachen ansässige Familienunternehmen Neumann & Esser GmbH&Co KG mit der Lieferung von drei Verdichtern für eine Wasserstoffproduktionsanlage beauftragt. Die Elektrolyseure im norddeutschen Emden mit einer Leistung von 320 Megawatt ist Teil des Projekt „Clean Hydrogen Coastline“. „Unser Ziel ist es, Wasserstoff aus erneuerbaren Energien dort zu erzeugen, wo es systemdienlich und wirtschaftlich sinnvoll ist“, sagt der EWE-Vorstandsvorsitzende Stefan Dohler. „Emden bietet mit der bestehenden Netzinfrastruktur und dem hohen Anteil abgeregelten Windstroms die idealen Voraussetzungen.“ Mit dem vierteiligen Großvorhaben „Clean Hydrogen Coastline“ bringe EWE Erzeugung, Speicherung, Transport und Nutzung von grünem Wasserstoff zusammen. Es wird im Rahmen des europäischen IPCEI-Programmes (Important Project of Common European Interest) gefördert (wir berichteten). Derzeit gehe EWE in die Detailplanung. Parallel werde das Gelände für die Bebauung vorbereitet. Mit den Tiefgründungen soll im kommenden Winter begonnen werden, anschließend werden die Gebäude errichtet und die Wasserstofferzeugungstechnik aufgebaut. Ab 2027 sollen die Anlagen grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab produzieren. Stefan Dohler kritisiert indes die aktuelle EU-Regelung zu den hohen Anforderungen an die Stromherkunft, was die Gestehungskosten pro Kilogramm Wasserstoff um 50 Prozent erhöhe. „Wir könnten Wasserstoff deutlich günstiger produzieren, wenn wir flexibel auf günstige Grünstrom-Angebote am Spotmarkt reagieren dürften“, so der Vorstand. „Stattdessen zwingen uns aktuelle EU-Vorgaben zur zeitlichen und geografischen Korrelation mit einem spezifischen Windpark.“ Dies habe keinen ökologischen Mehrwert und sei gerade in Regionen wie Emden mit jährlich rund 500.000 Megawattstunden abgeregeltem Windstrom nicht nur ineffizient, sondern auch volkswirtschaftlich fragwürdig. Von der neuen Bundesregierung erwarte das Unternehmen, den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft mit einem langfristig stabilen Rahmen abzusichern und sich in Brüssel für eine Anpassung der EU-Strombezugskriterien stark zu machen.

+++++

Primary Hydrogen will natürliche Wasserstoffressourcen explorieren und erschließen. © Primery Hydrogen Corp

(USA) Die kanadische Primary Hydrogen Corp. beginnt mit der ersten Phase seines Explorationsprogramms in Dove Creek im US-Bundesstaat Colorado. Das Unternehmen will dort das Potenzial der Region für natürliche Wasserstoffvorkommen bewerten. Das Projekt befindet sich im Südwesten des Bundesstaates unweit der Grenze zu Utah, innerhalb des Paradox-Beckens in unmittelbarer Nähe zum San-Juan-Becken im Süden und zum Uinta-Piceance-Beckens im Norden. Die Wahrscheinlichkeit von Vorkommen („Höffigkeit“) begründet Primary Hydrogen mit bestimmten unterirdischen geologischen Strukturen in dem Gebiet. Das Portfolio umfasst derzeit Vorhaben in Blakelock, Hopkins, Mary’s Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn, die sich über viele Hundert Quadratkilometer in Kanada und den USA erstrecken.

+++++

BASF bietet eigenen Angaben zufolge „das erste in Mitteleuropa produzierte erneuerbare Ammoniak“ mit einem sehr niedrigen CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint, PCF). © BASF SE

(Deutschland) Der Chemiekonzern BASF SE ersetzt fossiles Gas bei der Ammoniak-Produktion teilweise durch grünen Wasserstoff. In Ludwigshafen produziert BASF erneuerbares Ammoniak und erneuerbare 24,5-prozentige Ammoniaklösung, indem Wasserstoff in die Ammoniakanlage eingespeist und damit der Erdgasverbrauch der Anlage reduziert wird. Der Wasserstoff werde sowohl aus fossilen als auch aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt. Rechnerisch werde der aus erneuerbaren Energien gewonnene Wasserstoff den neuen Ammoniakprodukten zugerechnet. Die Nachfrage nach grünem Ammoniak sei in den letzten Jahren stetig gestiegen und werde weiter zunehmen. „Sowohl unsere Kunden als auch die eigenen nachgelagerten Geschäfte von BASF benötigen bereits heute kohlenstoffarme Produkte, um den Markt zu bedienen“, sagt BASF-Manager Jens Aßmann. BASF betreibt Ammoniakanlagen mit einer Gesamtkapazität von über 1,7 Millionen Tonnen in Ludwigshafen, Antwerpen und gemeinsam mit Yara in Freeport, Texas. Ammoniak ist ein wesentlicher Ausgangsstoff für Polyamide, Isocyanate und Harnstoffharze.

+++++

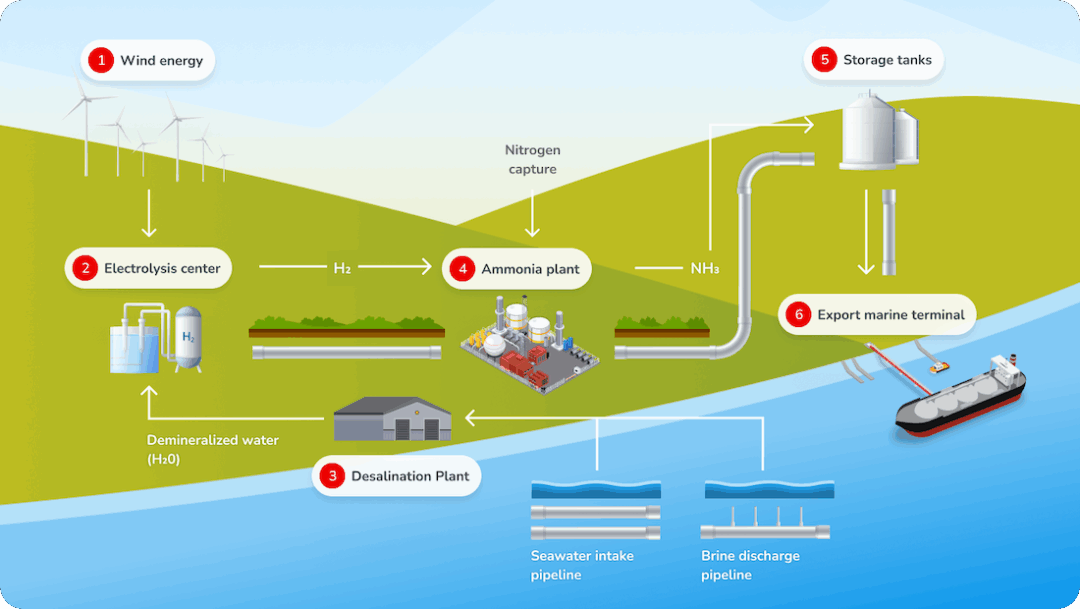

Grafische Darstellung der Pläne des „H2-Magallanes“-Projekts von Total Energies in Chile. © Total Energies

(Chile) Total Eren, Tochter des französischen Unternehmens Total Energies SE hat die Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für sein „H2-Magallanes“-Projekt eingereicht. Dies teilte Invest Chile mit, die chilenische Behörde für ausländische Wirtschaftsinvestitionen. Die Kosten für das Vorhaben werden demnach auf etwa 16 Milliarden Dollar prognostiziert. Das Projekt auf 11.500 Hektar öffentlichem Land in der Gemeinde San Gregorio in der chilenischen Region Magallanes umfasst eine Elektrolyseanlage zur Herstellung von über 800.000 Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr, woraus wiederum 4,4 Millionen Tonnen grünes Ammoniak hergestellt werden sollen. Den Strom lieferten einst etwa 608 Windturbinen mit einer installierten Leistung von kumuliert zehn Gigawatt (GW). Hinzu komme eine Meerwasserentsalzungsanlage, ein Exporthafen sowie Infrastrukturen wie Straßen, Umspannwerke und interne Übertragungsleitungen, so der Plan. „H2-Magallanes“ sei auf drei Bauphasen ausgelegt: Die erste Phase umfasse eine installierte Windkraftleistung von 1,5 GW und eine Elektrolyseanlage von einem Gigawatt; in der zweiten Phase werde die Windkraftleistung auf fünf Gigawatt erhöht und in der dritten Phase weiter auf die vorgesehenen zehn Gigawatt gesteigert.

+++++

Um den künftigen Bedarf an Wasserstoff zu decken, entwickelt Höegh Evi mehrere Wasserstoffterminalprojekte in Europa, die noch vor 2030 in Betrieb genommen werden sollen. © Höegh Evi

(Norwegen) Höegh Evi Ltd., Anbieter von maritimer Energieinfrastruktur, und Wärtsilä Gas Solutions, Teil des finnischen Technologiekonzerns Wärtsilä Corp., haben die Entwicklung des den Angaben zufolge „weltweit ersten“ schwimmenden Ammoniak-Wasserstoff-Crackers abgeschlossen. Damit werde es möglich, bei schwimmenden Ammoniak-Importterminals Wasserstoff in industriellen Mengen zu produzieren. Der Ammoniak-Cracker sei modular aufgebaut und könne sowohl in hybride schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRU) als auch in spezielle schwimmende Wasserstoffterminals integriert werden. Die Ammoniakspeicher könnten zwischen 10.000 und 120.000 Kubikmeter fassen, womit sich jährlich bis zu 210.000 Tonnen Wasserstoff produzieren ließen, so die Unternehmen. Das Projekt wurde im Norwegian Catapult Center von Sustainable Energy in Stord gebaut und mit rund 5,9 Millionen Euro aus dem Green Platform-Programm der norwegischen Regierung finanziert, was etwa 50 Prozent der Entwicklungskosten entspreche. Projektpartner sind das Institut für Energietechnologie (IFE), die Universität Südostnorwegen, Sustainable Energy und BASF SE. Eine schwimmende Infrastruktur mit Ammoniak-Cracking-Technologie ermögliche, in großem Umfang schwer zugängliche Industrien mit einer stabilen Grundlast-Energiequelle zu versorgen.

+++++

Der schottische Projektentwickler Green Cat Hydrogen Ltd. (GCH) bekommt für drei Projekte Fördermittel in Höhe von kumuliert 1,1 Millionen Pfund, darunter rund 260.000 Pfund für den „Binn Ecopark Hydrogen“ in Perth und Kinross zum Aufbau eines lokales Energienetzwerks mit direktem Anschluss an erneuerbare Energien für die Produktion von jährlich 1.000 Tonnen Wasserstoff. © Green Cat Hydrogen Ltd.

(Schottland) Elf Wasserstoffprojekte erhalten Fördermittel des Staates in Höhe von kumuliert 3,4 Millionen Pfund (4,1 Millionen Euro). Im September vergangenen Jahres hatte die schottische Regierung eine Ausschreibung gestartet, 18 Bewerbungen wurden zunächst berücksichtigt. Nach der Sichtung und Auswahl erhalten die verbliebenen Unternehmen für ihre Vorhaben Zuschüsse bis zu 50 Prozent der Investitionskosten. Die Mittel dienen dem Aufbau von Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff, Machbarkeitsstudien sowie Verbesserungen von Transport, Speicherung und Infrastrukturen der gesamten Wertschöpfungskette. Die Unternehmen, die Vorhaben sowie die jeweilige Höhe der Zuwendungen sind auf der Website der Regierung aufgelistet.

+++++

Die Studie wurde unterstützt vom Internationalen PtX-Hub, einer Wissens- und Austauschplattform zur Förderung der Marktentwicklung von nachhaltigem PtX. © Agora Energiewende

(Deutschland) Das langsame Tempo bei der Markteinführung nachhaltiger PtX-Kraftstoffe wie Wasserstoff und E-Fuels, die mit Hilfe von erneuerbarem Strom erzeugt werden, bedrohe die Klimaschutzbemühungen im internationalen Luft- und Seeverkehr. Um Angebot und Nachfrage in diesen Bereichen politisch zu stimulieren, eigne sich am ehesten eine Kombination aus Quotenregelungen, die die Abnahme sichern, und staatlichen Auktionsmechanismen für Produzenten und Abnehmer. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Scaling Power-to-X Fuels in Transport“ der Agora Transport Transformation gGmbH (Agora Verkehrswende). Die Analyse bewertet regulatorische und marktorientierte politische Maßnahmen in insgesamt acht Staaten, die alle den Einsatz von Wasserstoff und E-Fuels im Verkehrssektor anstrebten, insbesondere im Schiffs- und Flugverkehr. Schwellenländer hätten jedoch bislang überwiegend unverbindliche Regelungen dazu beschlossen, einige hätten indes das Potenzial, nicht nur zu wichtigen Produktionszentren für PtX-Kraftstoffe zu werden, sondern aufgrund ihres schnell wachsenden Kraftstoffverbrauchs auch zu bedeutenden Nachfragemärkten. Die EU, Deutschland und das Vereinigte Königreich hätten die ehrgeizigsten und umfassendsten politischen Regelungen eingeführt. Mit mehr politischem Ehrgeiz könne die Nutzung von Wasserstoff und E-Fuels im Verkehr schnell gesteigert und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit gesichert werden, sagt Wiebke Zimmer, Stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende. Als derzeit größtes Hindernis für die breite Nutzung sehen die Autoren Preisdifferenz zwischen den teuren PtX-Kraftstoffen und den noch günstigen konventionellen Alternativen. Abnehmer, die es gewohnt seien, kurzfristig günstige konventionelle Kraftstoffe zu kaufen, zögerten, langfristige Kaufverträge für teurere PtX-Kraftstoffe abzuschließen. Dies verhindere Investitionen in die Produktion und schränke gleichzeitig den Kapitalfluss ein. „Klare und durchsetzbare Vorschriften, die die Einführung von PtX-Kraftstoffen fördern, sind unerlässlich“, so Zimmer.

Die Studie „Scaling Power-to-X Fuels in Transport: A Cross-National Analysis and Policy Toolkit“ gibt es kostenfrei auf Englisch als PDF (68 Seiten).

+++++

Foto oben

iStock / © Danil Melekhin