Eine Auswahl von PtX-Themen zum Wochenabschluss zusammengefasst

+++++

Adani erwartet nach Übernahme von Kohle-Terminal in Australien künftig neue Exportmärkte für Wasserstoff. © NQXT

(Australien) Die Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ) übernimmt das NQXT genannte Terminal im Hafen von Abbot Point an der Ostküste, etwa 25 Kilometer nördlich von Bowen, in North Queensland. NQXT ist ein natürlicher Tiefwasser-Exportterminal mit einer Kapazität von aktuell 50 Millionen Tonnen pro Jahr und wurde von der Regierung von Queensland zu einem strategischen Hafen und zu einem vorrangigen Hafenentwicklungsgebiet erklärt. Im Geschäftsjahr 2025 verfügte NQXT den Angaben zufolge über eine gesicherte Vertragskapazität von 40 Millionen Tonnen. „Die Übernahme von NQXT ist ein entscheidender Schritt in unserer internationalen Strategie, der uns neue Exportmärkte eröffnet“, sagt APSEZ-CEO Ashwani Gupta. NQXT liege strategisch günstig am Ost-West-Handelskorridor und sei „bereit für ein robustes Wachstum“, unter anderem auf lange Sicht durch das Potenzial für den Export von grünem Wasserstoff. Zurzeit wird fast ausschließlich Kohle umgeschlagen. Der Unternehmenswert von NQXT wird auf 3.975 Millionen australische Dollar (2.217 Millionen Euro) beziffert. Die Transaktion erfolgt bargeldlos durch die Übernahme der Eigentümerin und Betreiberin des North Queensland Export Terminals Abbot Point Port Holdings Pte Ltd (APPH) von Carmichael Rail and Port Singapore Holdings Pte Ltd, Singapur (CRPSHPL) mittels Anteils- und Aktientausch.

+++++

Daimler Truck testete zwei Brennstoffzellen-Lkw in der Schweiz unter winterlichen Bedingungen. © Daimler Truck AG

(Deutschland) Daimler Truck hat erste Prototypen der nächsten Generation des Mercedes-Benz Brennstoffzellen-Lkw „GenH2“ einem Wintertest am Simplonpass im schweizerischen Wallis unterzogen. Die Bedingungen bei Kälte und Schnee sowie Steigungsprofile in der Region „boten die besten Voraussetzungen“, um die Technik der mit Flüssigwasserstoff betriebenen Fahrzeuge unter realistischen Extrembedingungen zu erproben und Erkenntnisse zu gewinnen, so das Unternehmen. „Mit einer Passhöhe von über 2.000 Metern über dem Meeresspiegel und einem Aufstieg von 600 auf 2.000 Meter Höhe bot die Strecke gute Voraussetzungen, um das Brennstoffzellenaggregat mit weiterentwickelten Komponenten zu testen“, unter anderem das Zusammenspiel von Brennstoffzelle, Hochvolt-Batterie, eAchse, Tanksystem und Thermomanagement, sagt Rainer Müller-Finkeldei, Leiter Mercedes-Benz Trucks Product Engineering. Die beiden Wasserstoff-Lkw absolvierten in einem Zeitraum von 14 Tagen ein Testprogramm mit bis zu 40 Tonnen Gesamtfahrzeuggewicht und legten insgesamt 6.500 Kilometer zurück, darunter 20 Kilometer lange Passauf- und -abfahrten mit einem Steigungsgrad von zehn bis zwölf Prozent. Betankt wurden die Fahrzeuge über eine mobile Station von Air Products. Daimler Truck bekommt öffentliche Fördermittel in Höhe von 226 Millionen Euro für die Entwicklung und Kleinserienproduktion von 100 Lkw. Die Sattelzugmaschinen sollen ab Ende 2026 bei Kunden in den Praxisbetrieb gehen.

+++++

Die Bundesnetzagentur bittet online um Stellungnahmen der Industrie zum Hochlaufentgelt. © Bundesnetzagentur

(Deutschland) Die Bundesnetzagentur hat den Entwurf ihrer Festlegung des Hochlaufentgeltes für das Wasserstoffkernnetz sowie ein Eckpunktepapier für ein ausdifferenziertes Entgeltsystem zur weiteren Diskussion online gestellt. Das Hochlaufentgelt in Höhe von 25 Euro pro Kilowattstunden pro Jahr soll bundesweit einheitlich an allen Ein- und Ausspeisepunkten des Wasserstoffkernnetzes bis zum Jahr 2055 gelten. Es müsse zum einen die Kosten, die während der Hochlaufphase entstehen, vollständig gegenfinanzieren und zum anderen marktfähig sein. Der Mechanismus soll das Ungleichgewicht zwischen der anfänglich geringen Nachfrage nach Wasserstoff-Transportkapazitäten und den hohen Kosten für den Infrastrukturaufbau ausgleichen. Die Festlegung eines über die Jahre konstanten Hochlaufentgeltes führe dazu, dass in der Anfangsphase Mindererlöse entstehen. Später solle das Hochlaufentgelt jedoch zu Erlösen führen, die oberhalb der jährlichen Kosten liegen, folglich Mehrerlöse generieren. Darüber hinaus hat die Bundesnetzagentur ein Eckpunktepapier für ein differenziertes Entgeltsystem zur Konsultation gestellt. Stellungnahmen können bis zum 2. Mai 2025 abgegeben werden. Der Festlegungsentwurf sowie das zugrunde gelegte Gutachten (79 Seiten) sind auf der Website der Bundesnetzagentur veröffentlicht.

+++++

Der Brennstoffzellenbus „Irizar i6S Efficient Hydrogen“ absolvierte eine 2.500 Kilometer lange Werbetour. © Irizar S. Coop.

(Spanien) Der wasserstoffbetriebene Reisebus „i6S Efficient Hydrogen“ des im nordspanischen Baskenland beheimateten Fahrzeugbauers Irizar S. Coop. hat eine 2.500 Kilometer lange Testfahrt absolviert. Der Rundkurs begann am Firmensitz Ormaiztegi (Gipuzkoa), ging über die Pyrenäen und durch die Provence bis nach Briançon in den französischen Alpen. Die Tour diente nicht zuletzt als Werbefahrt: Während der Reise wurde der Bus verschiedenen Institutionen in der französischen Region Provence-Alpes-Côte d’Azur vorgestellt, um „das Potenzial von Wasserstoff als praktikable und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen zu demonstrieren“. Der „Irizar i6S Efficient Hydrogen“ verfügt über einen 510 PS starken Elektromotor. Das Unternehmen sei eigenen Angaben zufolge nun „bereit für die Serienproduktion“ und arbeite bereits „an verschiedenen damit verbundenen Projekten“.

+++++

H2APEX baut eine Großelektrolyse mit bis zu 600 Megawatt Leistung auf dem Gelände des einstigen Kernkraftwerks in Lubmin und hat nun auch die Lubminwerk GmbH der insolventen HH2E AG übernommen. © Grafik: H2APEX

(Deutschland) H2APEX aus Rostock, Tochter der luxemburgischen H2APEX Group SCA, hat die Lubminwerk GmbH des Hamburger Unternehmens HH2E übernommen und will die in Lubmin geplante Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff fertigstellen. Damit verfüge man nun über zwei Projekte auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks am Greifswalder Bodden (Mecklenburg-Vorpommern). H2APEX übernimmt das Grundstück sowie alle bereits vorhandenen Anschlüsse zur Strom- und Wasserversorgung. Hinzu kommt der direkte Zugang zu mehreren Pipelines, die bis 2027 auf Wasserstoffbetrieb umgestellt werden sollen, und damit die Anbindung an das deutsche Wasserstoffkernnetz. Mit der Übernahme ist der Bau einer Anlage von 100 Megawatt in der ersten Ausbaustufe bis 2028 geplant, die mittelfristig auf 1.000 Megawatt erweitert werden soll. Die Investitionen für Infrastruktur, Gutachten, Studien-, Planungs- und Genehmigungsleistungen sowie Personalkosten beziffert das Unternehmen auf einen dreistelligen Millionenbetrag. H2APEX entwickelt bereits seit 2023 in Lubmin eine 100-Megawatt-Elektrolyseanlage, geplante Fertigstellung ist 2028. Perspektivisch sollen es 600 Megawatt werden. „Lubmin ist als Knotenpunkt des deutschen Wasserstoffkernnetzes und mit der Nähe zu Offshore-Windparks der vielversprechendste Standort für die deutsche Wasserstoffindustrie“, sagt CEO Peter Rößner. H2APEX verfügt über Projekterfahrung bei der bestehenden eigenen Anlage am Hauptsitz in Rostock-Laage sowie beim Vorhaben „H2-Wyhlen“ und „HyBit“ in Bremen. Die 2021 gegründete HH2E AG sowie deren Tochter HH2E Lubminwerk GmbH hatten im November 2024 beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg einen Insolvenzantrag gestellt. Berichten zufolge hatte der britische Mehrheitseigner Foresight Group die weitere Finanzierung abgelehnt.

+++++

Die neue Anlage von Plug Power und Olin in Louisiana kann 15 Tonnen Wasserstoff pro Tag verflüssigen. © Plug Power Inc

(USA) Hidrogenii, ein Joint Venture zwischen Plug Power Inc. und der Olin Corporation, haben eine Wasserstoffverflüssigungsanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 15 Tonnen pro Tag in Betrieb genommen. Standort ist St. Gabriel im Bundesstaat Louisiana. Es sei eine der größten Anlagen dieser Art in Nordamerika. Der Wasserstoff werde von Olin produziert und dann verflüssigt per Trailer an Kunden geliefert. Die Kapazität lasse sich auf 40 Tonnen gasförmigen Wasserstoff erhöhen. Hidrogenii wurde 2022 eigens zum Aufbau der Anlage gegründet und ergänzt nach Plug-Angaben dessen bestehende Produktionsstätten in Woodbine, Georgia (15 Tonnen), und Charleston, Tennessee (zehn Tonnen).

+++++

Wieder beim Unternehmensgründer: Andreas Haller übernimmt den insolventen Anbieter von batterie- und wasserstoffelektrischen Antriebslösungen für Lkw und Busse Quantron. Das Bild zeigt das Fahrzeug-Portfolio im Jahr 2023. © Quantron AG

(Deutschland) Die Andreas Haller Holding GmbH übernimmt alle relevanten Wirtschaftsgüter sowie die verbliebenen 35 Mitarbeiter des insolventen Augsburger Fahrzeugbauers Quantron AG. Nach Angaben des Insolvenzverwalter habe der Gläubigerausschuss dem Vorhaben zugestimmt. Quantron baut batterie- und wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge. Andreas Haller hatte das Unternehmen im Juli 2019 als Spin-off der Haller GmbH & Co. KG. gegründet und beschäftigte im Oktober 2024 noch über 100 Leute. In den letzten Jahren gab es immer wieder vielversprechende Meldungen: Im Oktober 2022 hatte Quantron mit der US-amerikanischen TMP Logistics Group Ltd. einen Rahmenvertrag zur Lieferung von 500 Lkw mit Brennstoffzellenantrieb mit einem Volumen von annähernd einer Milliarde Euro unterzeichnet. Im April 2023 schlossen Quantron und die Norwegian Hydrogen AS eine auf fünf Jahre angelegte Zusammenarbeit, um in Norwegen, Island, Schweden, Finnland und Dänemark den mit Wasserstoff betriebenen Schwerlastverkehr voranbringen. Im August 2023 erklärte Quantron, man wolle in jenem Jahr 25 bis 40 Brennstoffzellenfahrzeuge ausliefern. Das Insolvenzverfahren war zum 1. Januar 2025 eröffnet worden. Eine Investorengruppe hatte die finanziellen Mittel für die Betriebsfortführung bis Ende März zugesagt. „Quantron recharged“ heißt es nun auf der Website des Unternehmens. Man habe „die Weichen gestellt, um Quantron langfristig resilient, profitabel und gesund aufzustellen“, sagt Andreas Haller.

+++++

Düngemittelfabrik von Yara in Le Havre, künftiger Abnehmer grünen Wasserstoffs von Lhyfe. © Yara via LinkedIn

(Frankreich) Lhyfe bekommt über einen Zeitraum von vier Jahren einen Zuschuss in Höhe von 149 Millionen Euro für eine Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Dies sei nunmehr durch Unterschrift besiegelt. Die erste Zahlung von 18 Millionen Euro durch die staatliche französische Investitionsbank „Banque publique d’investissement“ (Bpifrance) sei bis Juni 2025 vorgesehen. Das „Green Horizon“ genannte Vorhaben werde voraussichtlich eine Kapazität von 34 Tonnen pro Tag erreichen und bis 2029 fertiggestellt. Standort ist nahe des Grand Canal du Havre (Normandie), einem der größten Industriehafengebiete Europas, und in der Nähe einer Fabrik des Düngemittelherstellers Yara, der dort Ammoniak und Harnstoff produziert. Die Versorgung des Kunden erfolge über eine direkte Pipeline. Mit der Fertigstellung werde Lhyfe nach Angaben des CEO und Gründers Matthieu Guesné „den Meilenstein von 100 Megawatt an installierter Elektrolysekapazität überschreiten“. Die Mittel wurden bereits im März 2024 seitens der französischen Regierung zugesagt.

+++++

System zur Schulung in Sachen Wasserstofferzeugung und -nutzung. © Ostermeier H2ydrogen Solutions GmbH / Michael Hopf

(Deutschland) Die Ostermeier H2ydrogen Solutions GmbH hat eine Wasserstoffanlage für Unterrichtszwecke entwickelt, welche nach Unternehmensangaben „die gesamte Verfahrenskette nachvollziehbar“ abbilde. Das Schulungssystem bestehe aus einem Elektrolyseur, einer Brennstoffzelle zur Rückverstromung und einem Wasserstofftank. Darüber hinaus gebe es eine Batterie als zusätzlichen Stromspeicher, ein Steuerungssystem und eine Schnittstelle für die Interaktion mit dem Benutzer und zur Echtzeitüberwachung. Auch Sicherheitsmerkmale für den Umgang mit Wasserstoff und Hochspannungsbauteilen sowie Programmieraufgaben und Probenentnahme könnten „anschaulich vermittelt und trainiert werden“. Zielgruppen seien Berufs- und Hochschulen, Aus- und Weiterbildungsbereiche in der Elektro-, Energie- und Verfahrenstechnik, dem Maschinenbau und der Fahrzeugtechnik.

+++++

Iveco liefert 13 Wasserstoffbusse nach Dünkirchen und Grand Annecy. © Iveco Group N.V.

(Frankreich) Die Stadt Dünkirchen hat zehn mit Wasserstoff betriebene Busse von Iveco bestellt, der Ballungsraum Grand Annecy weitere drei. Die Fahrzeuge sollen die bestehenden Flotten von Elektrobussen des selben Herstellers in beiden Netzen ergänzen. Die 100 Kilowatt leistenden Brennstoffzellen stammen von Hyundai und werden mit einer Batterie von FPT Industrial mit einer Kapazität von 69 Kilowattstunden ergänzt. Die Kombination ermögliche eine Senkung des Wasserstoffverbrauchs von 15 bis 20 Prozent. Die zwölf Meter langen Busse können 110 Fahrgäste transportieren. Die Auslieferungen erfolgten gestaffelt bis 2026.

+++++

Baufeldvorbereitung am Wasserstoffspeicherstandort Huntorf. © EWE / Hayo Seeba

(Deutschland) Die EWE AG hat im niedersächsischen Huntorf mit der Umrüstung einer von sieben Erdgaskavernen für die Speicherung von Wasserstoff begonnen. Das Projekt ist Teil des Großvorhabens „Clean Hydrogen Coastline“, das Erzeugung, Speicherung, Transport und Nutzung von grünem Wasserstoff zusammenbringen soll. Das Unternehmen habe erste Baumaßnahmen durchgeführt, Container aufgestellt und Baumaschinen stationiert. Nun folgten die großflächige Geländeerschließung, die Baufeldvorbereitung und die Sandaufschüttung. Im Herbst starten die eigentlichen Bauarbeiten. Derzeit sei EWE in der Detailplanung und beginne mit vorbereiteten Maßnahmen für den Bau des Wasserstoffspeichers, um bereits in den nächsten zwei bis drei Jahren Wasserstoff ein- und auszuspeichern.

+++++

Die OVAG bekommt 15 Solaris-Busse für den öffentlichen Personennahverkehr. © Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH

(Deutschland) Die Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH (OVAG) hat die ersten Wasserstoffbusse in Betrieb genommen. Stationiert werden die 15 Fahrzeuge „Urbino 12 hydrogen“ des polnischen Bushersteller Solaris Bus & Coach auf dem neuen Wasserstoffstandort im Betriebshof Wipperfürth-Hämmern. Die Brennstoffzellen leisten 70 Kilowatt, Solaris-High-Power-Traktionsbatterien unterstützen die Brennstoffzelle in Zeiten des Spitzenstrombedarfs. Der Antrieb erfolgt über einen 160 Kilowatt starken elektrischen Zentralmotor. Die fünf Gastanks auf dem Dach fassen je 312 Liter. Ein vollgetankter Bus hat (laut Hersteller) eine Reichweite von bis zu 350 Kilometer bei einem Verbrauch von 7,5 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer.

+++++

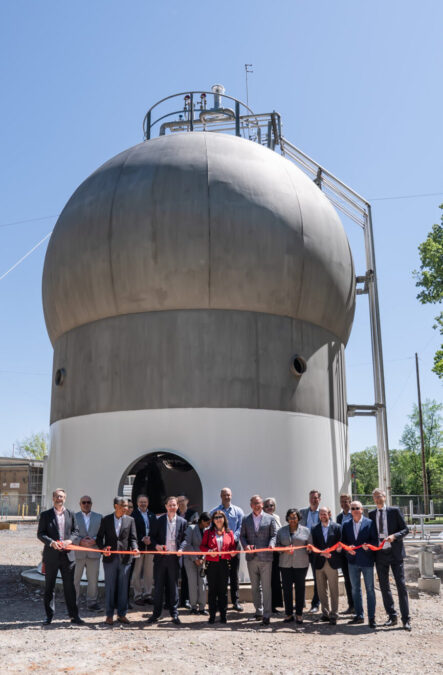

Erster Tank für Flüssigwasserstoff auf dem NASA-Gelände in Alabama. Nach einer Erprobungsphase soll das Konzept ein Fassungsvermögen von 100.000 Kubikmetern ermöglichen. © CB&I

(USA) Ein Konsortium aus Industrie und Wissenschaft hat im Marshall Space Flight Center (MSFC) der NASA in Huntsville, Alabama, ein Großspeicherkonzept für Flüssigwasserstoff (LH2) vorgestellt. Beteiligt sind der US-Anlagenbauer CB&I, die Shell International Exploration and Production, Inc., das Wasserstoffinfrastruktur-unternehmen GenH2 Solutions und die University of Houston. Die Entwicklung des vom US-Energieministerium (DOE) geförderten Projekts begann 2021. Das vakuumfreie Tankkonzept für die großtechnische Lagerung von 100.000 Kubikmeter LH2 biete einen erheblichen Kostenvorteil gegenüber herkömmlichen vakuumisolierten Tanks. Vorerst wurde für das MSFC zur Erprobung ein Tank kleineren Maßstabs gebaut. Der Demonstrationstank werde die LH2-Speicherkapazität der MSFC-Wasserstofftestanlage deutlich erhöhen und dazu dienen, das Verhalten von Materialien unter kryogenen Bedingungen zu charakterisieren, indem normale Befüll- und Entleerungszyklen nachgeahmt und Materialien ohne Vakuumisolierung getestet würden. Zusätzlich zu dem sechsmonatigen Testzeitraum sieht eine Vereinbarung die Nutzung des Tanks durch das MSFC für weitere fünf Jahre vor. CB&I und Shell würden dort neue Isolationstechnologien unter Nicht-Vakuumbedingungen testen. CB&I baute eigenen Angaben zufolge in den 1960er Jahren die erste LH2-Kugel für die NASA mit einem Fassungsvermögen von 170 Kubikmetern. Die Kapazität wurde seither auf 5.000 Kubikmeter erweitert, zuletzt mit einem 2022 im Kennedy Space Center für das Artemis-Programm fertiggestellten Tank.

+++++

Nehmen die umgewidmete Erdgasleitung für den Transport von Wasserstoff in Bad Lauchstädt in Betrieb (v.l.): Gunar Schmidt (Ontras-Geschäftsführer), Armin Willingmann (Energieminister des Landes Sachsen-Anhalt), Thomas Kralinski (Staatssekretär des Landes Sachsen), Cornelia Müller-Pagel (EBL-Projektleiterin) © Energiepark Bad Lauchstädt / Tom Schulze

(Deutschland) Der Gasfernleitungsnetzbetreiber Ontras Gastransporte GmbH hat im Energiepark Bad Lauchstädt (EBL, Sachsen-Anhalt) eine 25 Kilometer lange Erdgasleitung auf Wasserstoff umgestellt. Es sei das erste Stück des Wasserstoffkernnetzes in Ostdeutschland. Die Pipeline verbindet den im Bau befindlichen Elektrolyseur mit der Total Energies Raffinerie Mitteldeutschland in Leuna. Die Ferngasleitung ermögliche den Anschluss weiterer Projekte des Wasserstoffkernnetzes, etwa Green Octopus Mitteldeutschland (GO) Richtung Magdeburg-Salzgitter, das Mitteldeutsche Chemiedreieck und Region Leipzig-Halle (LHyVE). Damit werde der Energiepark zugleich Teil des European Hydrogen Backbone. „Wir ermöglichen den Transport von jährlich 2.700 Tonnen grünen Wasserstoff zum Kunden in Leuna“, sagt Gunar Schmidt, Ontras-Geschäftsführer Betrieb und Sicherheit. Nach Prüfung des technischen Zustands, einigen Maßnahmen zu deren Ertüchtigung sowie der Trennung vom Erdgasnetz sei die Leitung nunmehr für den H2-Transport freigegeben. „Sobald die Elektrolyse ihren Betrieb aufnimmt und auch die Ausspeisestation in Leuna funktionsbereit ist, wird die gesamte Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff funktionieren“, sagt Cornelia Müller-Pagel, Sprecherin des EBL-Konsortiums und Leiterin Grüne Gase der VNG AG. Die erste Lieferung erfolge voraussichtlich gegen Ende des Jahren, ein Windpark zur Erzeugung des für die Elektrolyse erforderlichen grünen Stroms ist bereits in Betrieb. Die Pipeline ist gleichzeitig der Ausgangpunkt für Ontras‘ H2-Startnetz. Geplant sind rund 600 Kilometer Leitungslänge.

+++++

Die Lucid-Group kauft Nikola-Vermögenswerte, darunter die Zentrale in Phoenix, allerdings ausdrücklich nicht das Geschäft mit Brennstoffzellen-Lkw. © Nikola Corp.

(USA) Der Elektrofahrzeugbauer Lucid Group, Inc. will einige „ausgewählte Anlagen und Vermögenswerte“ der Nikola Corporation übernehmen, zudem die ehemalige Produktionsstätte von Nikola in Coolidge (Arizona) sowie den Hauptsitz und das Produktentwicklungszentrum in Phoenix (Arizona). Diese Gebäude erweiterten den Lucid-Standort in Arizona um insgesamt mehr als 884.000 Quadratmeter. Zu den Einrichtungen gehörten unter anderem auch Entwicklungsanlagen mit umfangreichen Batterie- und Umweltprüfkammern, ein Fahrgestellprüfstand und Bearbeitungsmaschinen. Beide Standorte liegen nicht weit entfernt vom Lucid-Werk in Casa Grande. Darüber hinaus plane Lucid, mehr als 300 ehemaligen Nikola-Mitarbeitern eine Beschäftigung in seinen Einrichtungen in Arizona anzubieten. Die Transaktion umfasse ausdrücklich nicht die Übernahme des Geschäfts, des Kundenstamms oder der Technologie von Nikola im Zusammenhang mit den Brennstoffzellen-Lkw. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das US-Konkursgericht für den District of Delaware. Die Insolvenzversteigerung von Nikola wurde am 10. April 2025 im Rahmen des im Februar beantragten Insolvenzverfahrens abgeschlossen.

+++++

Die KfW hat die erste Tranche eines Darlehens für den Ausbau des Wasserstoffkernnetzes überwiesen. © KfW

(Deutschland) Die H2 Amortisationskonto GmbH (AMKG) hat die ersten Mittel zur Unterstützung des Wasserstoffhochlaufs in Höhe von rund 172 Millionen Euro an 18 Wasserstoffkernnetzbetreiber ausgezahlt. Im Grundsatz erfolge die Finanzierung des Wasserstoffkernnetzes privatwirtschaftlich durch die Betreiber der Leitungsinfrastrukturen. Ein entsprechendes Konzept wurde durch die Bundesregierung entwickelt und im Energiewirtschaftsgesetz verankert. Dies solle verhindern, dass durch sehr hohe Entgelte in den ersten Jahren der Wasserstoffhochlauf gefährdet wird und sehe daher eine Deckelung der Netzentgelte für Wasserstoffabnehmer vor. Durch die Umstellung bestehender Gasleitungen und den Bau neuer Wasserstoffleitungen soll bis 2032 eine Infrastruktur mit einer Gesamtlänge von 9.040 Kilometer entstehen. Für die Finanzierung stellt die KfW ein Darlehen in Höhe von 24 Milliarden Euro über das Amortisationskonto bereit. Die nächste Auszahlung erfolgt im März 2026. Die Rückzahlung dieser Zwischenfinanzierung erfolgt über privat erwirtschaftete Netzentgelte nach erfolgtem Markthochlauf. Die H2 Amortisationskonto GmbH wurde als Zweckgesellschaft durch die Wasserstoffkernnetzbetreiber mit der Führung des Amortisationskontos beauftragt. Gesellschafter der AMKG sind die Wasserstoffkernnetzbetreiber sowie die Trading Hub Europe (THE).

+++++

Foto oben

iStock / © Danil Melekhin