Deutschland: Kernfusion ist in den nächsten Jahrzehnten keine Option für die Energiewirtschaft +++ Polen: Solaris-Anteil am europäischen Markt für H2-Busse bei 69 Prozent +++ Deutschland: Verbände fordern von neuer Regierung eine europäische Wasserstoffallianz +++ USA: EH2 und Titan wollen modulare Fertigung für 100-MW-Elektrolyseure aufbauen +++ Deutschland: EWE beauftragt Neumann & Esser mit Lieferung von Verdichter für Wasserstoffkaverne +++ China: Sungrow liefert 16 alkalische Elektrolyseure an China Coal Ordos Energy Chemical +++ Deutschland: Duisburg nimmt elf Brennstoffzellenbusse in Betrieb +++ Estland: Stargate Hydrogen sammelt elf Millionen Euro für edelmetallfreie Elektrolyseure +++ Deutschland: Forscher untersuchen Korrosion bei Brennstoffzellen +++ Schottland: Hydrasun vergibt Aufträge zum Bau von BP-Wasserstofftankstelle +++ Deutschland: Sachsen und Norddeutschland bekommen 154 Millionen Euro für H2-Technologiezentren +++ Lettland: Latvenergo und H2Pro starten Projekt für entkoppelte Elektrolyse +++ Deutschland: Ruhrbahn-Wasserstoffbusse starten in den Linienbetrieb

Eine Auswahl von PtX-Themen zum Wochenabschluss zusammengefasst

+++++

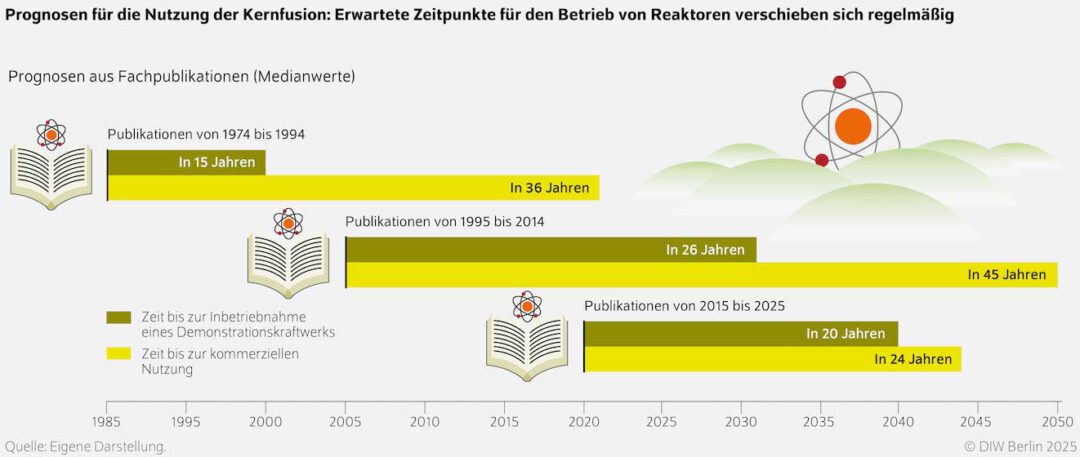

Christian von Hirschhausen: „Die Nutzung der Kernfusion für die Strom- und Energieversorgung ist wie seit 70 Jahren nach wie vor nicht absehbar.“ Der Fokus der beteiligten Unternehmen liegt nicht auf der energetischen Nutzung der Kernfusion, sondern „auf der Weiterentwicklung von eher nutzbaren Produkten wie Magneten und Lasern“. © DIW Berlin, Wochenbericht 13-2025

(Deutschland) „Eine kommerzielle Nutzung von Kernfusion zur Energieerzeugung ist derzeit nicht absehbar.“ Ein konkreter Pfad zur energetischen Nutzung sei nicht erkennbar. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Demnach blieben die „fundamentalen Herausforderungen ungelöst“ – trotz einzelner technologischer Fortschritte. „Aus energiewirtschaftlicher Perspektive ist die Kernfusion heute „von einer kommerziellen Nutzung genauso weit entfernt wie in den 1950er Jahren“, sagt Christian von Hirschhausen, Co-Autor der Studie: „Für die Energiewende ist sie damit irrelevant.“ Der internationale Versuchsreaktor ITER mit Beteiligung von 33 Ländern habe sich seit den 1980er Jahren „kontinuierlich verzögert“. Ursprünglich sei ein Demonstrationsreaktor für die 2020er Jahre geplant, inzwischen werde die Inbetriebnahme nicht vor der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts erwartet. Die Kostenprognosen hätten sich mehr als verzehnfacht: „Wurde zunächst mit rund fünf Milliarden Euro kalkuliert, ist jetzt teilweise von mehr als 50 Milliarden Euro die Rede“, so die Analyse. Einige der zusammengestellten Fakten waren auch zuvor schon erwartbar. Dennoch betonte der mutmaßlich neue Bundeskanzler Friedrich Merz in einer ZDF-Politrunde im November die Fusionsenergie als großen Hoffnungsträger. Dieser Wunsch findet sich später sogar im Wahlprogramm von CDU/CSU: Man setze „auf die Forschung zu Kernenergie der vierten und fünften Generation, Small Modular Reactors und Fusionskraftwerken“ (Seite 20). Vor großen Hoffnungen bei den Kleinreaktoren (SMR) hatte im Übrigen das österreichische Umweltministerium schon 2022 gewarnt: „Die Entwicklung sei auch deshalb abzulehnen, „weil sie im Kampf gegen den Klimawandel deutlich zu spät käme“. Den DIW-Bericht „Kernfusion für Energiewende irrelevant – Dennoch neue Dynamik in Forschung erkennbar“ gibt es kostenfrei als PDF (acht Seiten, DIW Wochenbericht 13-2025).

+++++

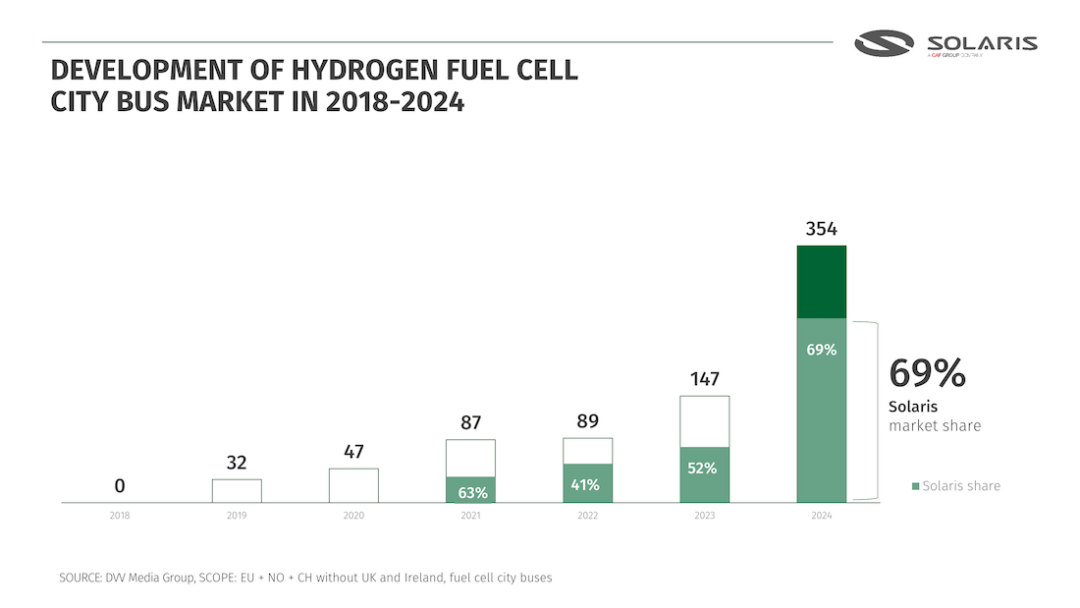

Der polnische Busbauer Solaris hat eigenen Angaben zufolge bei Wasserstoffbussen in Europa einen Marktanteil von 69 Prozent. © Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

(Polen) Der Fahrzeugbauer Solaris Bus & Coach sp. z o.o. hatte im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge am europäischen Markt für Brennstoffzellenbusse einen Anteil von gut zwei Dritteln. So stammten von insgesamt 354 FC-Bussen in Europa 69 Prozent von Solaris (mit Norwegen und Schweiz, ohne UK und Irland). Ausweislich des Geschäftsberichts 2024 habe man kumuliert 1.525 Fahrzeuge ausgeliefert (plus 4,7 Prozent gegenüber 2023), davon 544 mit Elektroantrieb und 259 mit Brennstoffzellen. Die alternativen Antriebe (inklusiv hybrid) machten 83 Prozent aus, der Rest verteilt sich auf Erdgas- und Dieselantrieb. Der Jahresumsatz betrug kumuliert 927 Millionen Euro (plus 13 Prozent).

+++++

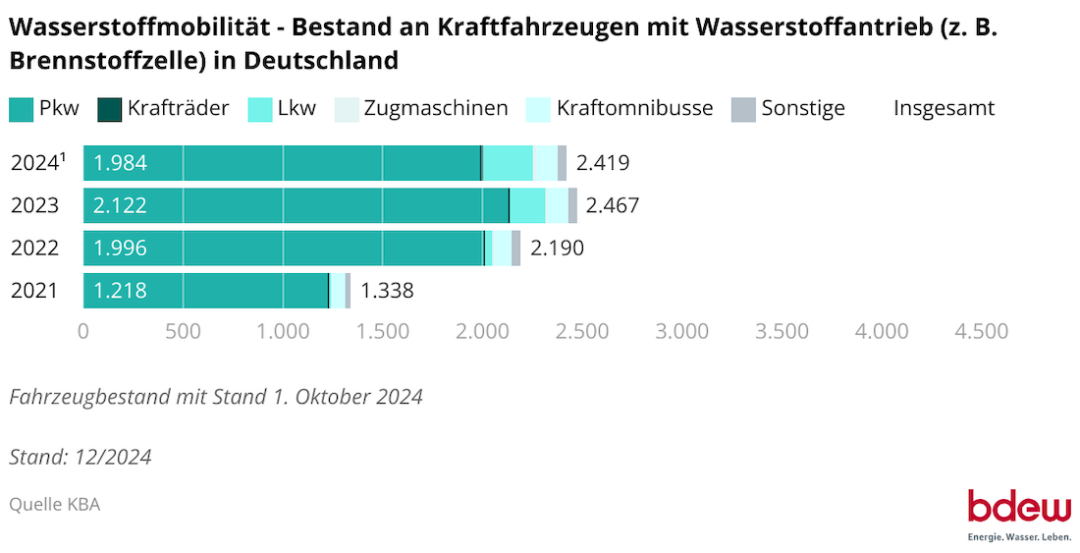

Verbände fordern europäische Wasserstoffallianz: Bestand an Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb in Deutschland. © BDEW

(Deutschland) Rund ein Dutzend Industrieverbände appellieren an Friedrich Merz, in einer künftigen Regierung eine europäische Wasserstoffallianz ins Leben zu rufen. Die geopolitischen Machtverschiebungen und der internationale Wettbewerb um Wertschöpfung erforderten „eine strategische Herangehensweise, um die Energie- und Technologiesouveränität zu sichern sowie die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz unseres Industriestandorts zu stärken“. Wasserstoff komme dabei eine Schlüsselrolle zu. Derzeit gebe es auf EU-Ebene keinen Zusammenschluss von Staaten, um den Wasserstoffhochlauf voranzutreiben. Deutschland solle daher die Initiative ergreifen und eine Wasserstoffallianz im Koalitionsvertrag verankern. Ziel seien etwa „die Überarbeitung der Delegierten Rechtsakte zu erneuerbarem und kohlenstoffarmem Wasserstoff im Sinne einer größeren Praxistauglichkeit, der Einsatz für ein global anschlussfähiges Zertifizierungssystem, die Beschleunigung des Ausbaus des Wasserstoff-Backbones und sich anschließender Korridore außerhalb der EU sowie die weitere Stärkung der EU-Wasserstoff-Bank und anderer Förderinstrumente“. Den Wortlaut findet man auf der Website des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW).

+++++

EH2 und Titan kooperieren beim Bau von 100-Megawatt-Elektrolyseuren in Texas. Die erste Anlage wurde bereits gebaut. © Titan Production Equipment LLC

(USA) Electric Hydrogen (EH2), Hersteller von Hochleistungselektrolyseanlagen, will gemeinsam mit dem Technologieunternehmen Titan Production Equipment LLC eine Produktionsstätte für Electric Hydrogens 100-Megawatt-Elektrolyseure aufbauen. Den Angaben zufolge ist die Fertigung in der Titan-Anlage in Columbus, Texas, vorgesehen und eine erste Anlage wurde bereits gebaut. „Durch die Kombination der firmeneigenen Technologie mit dem Fachwissen und den Einrichtungen von Titan für die Herstellung von Prozessanlagen sind wir in der Lage, eine überlegene Elektrolyseurlösung zur Hälfte der Kosten anderer auf dem Markt anzubieten“, sagte Raffi Garabedian, CEO und Mitbegründer von Electric Hydrogen. Um einen schnellen Einsatz zu gewährleisten, würden die vollintegrierten 100-MW-Anlagen von Electric Hydrogen vor der Auslieferung an den Kunden vormontiert und getestet.

+++++

Blick auf den Kavernenplatz in Huntorf, Wesermarsch. © EWE AG / Hayo Seeba

(Deutschland) Die EWE AG hat das Familienunternehmen Neumann & Esser mit der Lieferung von Verdichtern für eine Wasserstoffkaverne in der Wesermarsch beauftragt. Die Verdichter bildeten eine zentrale Komponente für die zukünftige großtechnische Wasserstoffspeicherung in einer umgebauten Erdgaskaverne in Huntorf. Darin will EWE ab 2027 Wasserstoff speichern, um die Belieferung zukünftiger Nutzer flexibler zu handhaben. Das grüne Gas stehe dann zur Verfügung, wenn es gebraucht, nicht wenn es erzeugt werde. Die Umrüstung einer von sieben unterirdischen Erdgaskavernen am EWE-Standort Huntorf ist Teil des Großvorhabens „Clean Hydrogen Coastline“, das Erzeugung, Speicherung, Transport und Nutzung von grünem Wasserstoff zusammenbringen soll. Den Nachweis, dass der Energieträger sicher in Salzkavernen gelagert werden kann, hat EWE an seinem Gasspeicherstandort in Rüdersdorf bei Berlin erbracht (wir berichteten mehrfach).

+++++

Sungrow liefert Wasserstoffequipment an China Coal Ordos Energy Chemical. © Sungrow

(China) Der Petrochemiekonzern China Coal Ordos Energy Chemical hat Sungrow Hydrogen mit der Lieferung von 16 alkalischen Elektrolyseuren (je 1.200 Kubikmeter pro Stunde) sowie weiteres Equipment beauftragt. Damit habe sich die Tochter des chinesischen Wechselrichterherstellers Sungrow Power Supply Co. Ltd. eigenen Angaben zufolge den „größten Anteil an der Ausschreibung“ eines 100.000-Tonnen-Projekts für grünes Methanol gesichert. Das auf 680 Millionen Dollar veranschlagte Vorhaben integriert erneuerbare Energien, Wasserstoff und Speichersystem. Geplant sind Wind- und PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von 625 Megawatt, Elektrolyseure mit einer Jahreskapazität von 21.000 Tonnen sowie die Produktion von Methanol in einer Größenordnung von 100.000 Tonnen pro Jahr.

+++++

Solaris hat elf Solobusse vom Typ „Urbino 12 hydrogen“ an die DVG geliefert. Bis Ende 2025 erweitern vierzehn Gelenkbusse die Busflotte. © Solaris Bus & Coach sp. z o.o.Solaris

(Deutschland) Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) hat elf Brennstoffzellenbusse des polnischen Busbauers Solaris Bus & Coach sp. z o.o. für den öffentlichen Personennahverkehr in Betrieb genommen. Insgesamt waren 25 Fahrzeuge im Juli 2023 bestellt worden. Den jetzt gelieferten Solobussen des Typs „Urbino 12 hydrogen“ folgen bis Jahresende weitere vierzehn Gelenkbusse „Urbino 18 hydrogen“. Die DVG investierte in die Erweiterung der Flotte sowie in die Wasserstoff-Tank- und Werkstattinfrastruktur rund 20,5 Millionen Euro. Davon finanzierte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) rund sieben Millionen Euro. Für die Infrastruktur sind rund 20 Millionen Euro Investitionen erforderlich, von denen rund 18 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert werden. Bis zur Fertigstellung der Tankstellung dient als Überbrückung eine mobile Station des Industriegasanbieters Air Liquide.

+++++

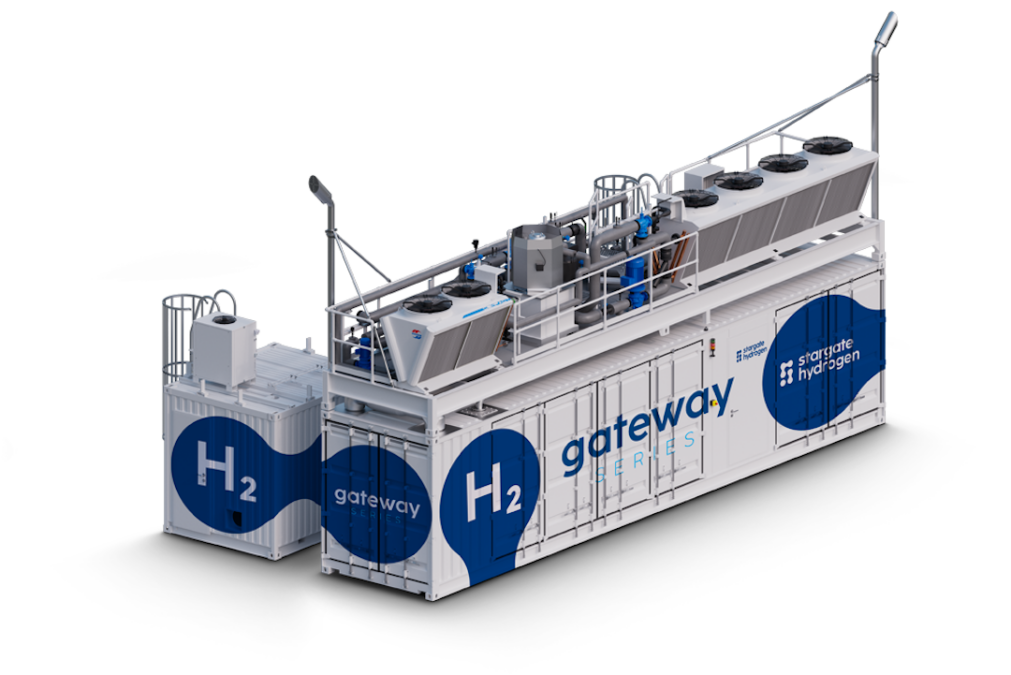

Stargate Hydrogen bekommt private und staatliche Mittel zur Entwicklung effizienter Elektrolyseure. © Stargate Hydrogen

(Estland) Der Hersteller von Elektrolyseuren Stargate Hydrogen Solutions hat in einer Finanzierungsrunde elf Millionen Euro eingesammelt. Die Mittel sollen der weiteren Entwicklung von Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff dienen, welche nach Unternehmensangaben die Kosten „radikal senken werden, da sie im Vergleich zu den bestehenden Lösungen mit einer höheren Effizienz arbeiten“. Anstelle von Edelmetallen verwende Stargate keramikbasiertes Katalysatormaterial. Die Technologie erhöhe die Zuverlässigkeit der Wasserstoffproduktion über den gesamten Lebenszyklus und minimiere die Degradation. Die Leistung der Stargate-Stacks seien vom Testzentrum für Elektrolyseanlagen des ZSW in Stuttgart validiert worden. Zu den Investoren aus den Bereichen erneuerbare Energien und Versorgungsunternehmen gehören etwa Giga und UG Investments sowie der staatliche SmartCap Green Fund, der vom „Next Generation EU“-Programm finanziert wird.

+++++

Projektleiter Professor Ralf Feser (4.v.l.) mit Vertretern der Kooperationspartner bei der Auftaktveranstaltung zum Projekt Corromap. © FH Südwestfalen / Christian Klett

Die Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn und das Zentrum für Brennstoffzellentechnologie Duisburg (ZBT) wollen in einem „Corromap“ genannten Vorhaben den bislang wenig bekannten Korrosionsprozesse in Brennstoffzellen untersuchen. „Mir ist aufgefallen, dass die Leistung von Brennstoffzellen mit dem Kontaktwiderstand dieser Platten zusammenhängt“, erklärt Projektleiter Ralf Feser. Steige der Kontaktwiderstand, sinke die Leistung. „Wir wissen, dass sich die Widerstände durch Korrosionsprodukte – sprich durch die Reaktion mit Sauerstoff – verändern“, so Feser. „Nur eben nicht genau wie und wann.“ Analysen zur Korrosion eingesetzter Werkstoffe erfolgten bislang nur „ex situ“, das heißt an geöffneten, nicht mehr funktionsfähigen Brennstoffzellen. Im Projekt Corromap möchte das Forschungsteam die Messung jedoch „in situ“ in der Brennstoffzelle durchführen. Hierzu soll eine Sensorik eingebracht werden. Unter Laborbedingungen werden dann Korrosionsbedingungen variiert: Wasserstoffüber- oder -unterversorgung, Feuchtigkeit, Temperatur. Projektziel und letzter Schritt sei der Einbau der Sensorik in Brennstoffzellenstapel, die die notwendige Leistung für den Betrieb von beispielsweise Pkw-Motoren liefern. Ziel sei es, Korrosion und damit Leistungsabfälle in der hierfür notwendigen Brennstoffzellentechnologie zu verhindern. Ansätze zur Korrosionsminderung seien etwa Temperaturregelungen, aber auch die Optimierung von Werkstoffen und Beschichtungen. Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt Corromap mit rund 500.000 Euro. An der Förderung sind die Fachhochschule Südwestfalen und das ZBT jeweils mit 50 Prozent beteiligt.

+++++

Rendering der geplanten Tankstelle in Aberdeen. © Hydrasun

(Schottland) Der Projektentwickler Hydrasun Ltd. hat drei Aufträge zur Ausrüstung des „Aberdeen Hydrogen Hub“ vergeben. Die skalierbare Wasserstofftankstelle ist ein Joint Ventures zwischen dem britischen Mineralölkonzern BP plc und dem Stadtrat von Aberdeen im Nordosten Schottlands. Die Station soll einst den grünen Wasserstoff auch selbst produzieren und speichern. Demnach liefert das norwegische Unternehmen Nel Hydrogen, Tochter von Nel ASA, einen PEM-Elektrolyseur mit einer Leistung von 2,5 Megawatt. Die Maximator GmbH ist für die Hochdruck- und Kompressionstechnik zuständig und Chesterfield Specialist Cylinders Ltd. für den Speicher.

+++++

Überblick der Standorte des Hanseatic Hydrogen Center for Aviation and Maritime (H2AM) in Norddeutschland. © BIS Bremerhaven

(Deutschland) Das Bundesverkehrsministerium fördert den Aufbau dezentraler Innovations- und Technologiezentren Wasserstoff (ITZ-H2) mit kumuliert 154 Millionen Euro. Davon gehen rund 84 Millionen Euro nach Chemnitz, wovon das Land Sachsen eine Ko-Finanzierung von rund 14 Millionen Euro beisteuert. Das dortige Hydrogen Innovation Center (HIC) unterstützt die Transformation der Zulieferindustrie und des Maschinenbaus. Der Schwerpunkt liegt auf Komponenten, Baugruppen und Systeme sowie neuen Testverfahren und digitalen Zwillingen, insbesondere im Bereich Brennstoffzellen und Wasserstoffanwendungen. Das norddeutsche Cluster aus Bremen, Bremerhaven, Hamburg und Stade bekommt 70 Millionen Euro. Am Hanseatic Hydrogen Center for Aviation and Maritime (H2AM) konzentrieren sich die Arbeiten auf die Entwicklung und Integration von Brennstoffzellensystemen, hybride Antriebe, Betankungskonzepte sowie die Lagerung und Logistik von Wasserstoff und dessen Derivate. In Bremen entsteht ein „LH2-Versuchstand“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) für alternative Kraftstoffe in der Luftfahrt, in Bremerhaven mit dem „H2-3D-Versuchst stand“ ein Seegangssimulator durch das Technologie-Transfer-Zentrum (ttz). Am H2AM-Standort Stade liegt der Schwerpunkt auf Leichtbaustrukturen für nachhaltige Speicher und Antriebsysteme, am Standort Hamburg entsteht das Versuchs- und Entwicklungszentrum für Systeme und Betankung. Organisatorisch agieren die Standorte Bremen/Bremerhaven, Hamburg und Stade, mit ihren acht Betreibern als gleichberechtigte Einheiten.

+++++

H2Pro-Marketingchef (CBO) Rotem Arad (links) und Latvenergo-CEO Mārtiņš Čakste (2.v.l.). © H2Pro

(Lettland) Lettlands staatliches Elektrizitätsunternehmen Latvenergo AS und das israelische Start-up H2Pro wollen ein Pilotprojekt für einen Elektrolyseur mit einer Leistung von fünf Megawatt innerhalb der Energieinfrastruktur von Latvenergo prüfen und Möglichkeiten für einen kommerziellen Einsatz in zukünftigen Projekten untersuchen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Technologie der entkoppelten Elektrolyse von H2Pro in Lettlands erneuerbare Energiequellen zu integrieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Produktion von grünem Wasserstoff langfristig wirtschaftlich ist. Bei dem Projekt gehe es nicht nur um den Nachweis der technischen Machbarkeit, sondern auch darum, die Grundlagen für eine kosteneffiziente, skalierbare grüne Wasserstoffwirtschaft zu schaffen, so Latvenergo. Die „Entkoppelte Elektrolyse“ soll die Einbindung von intermittierenden Energiequellen wie Wind und Sonne vereinfachen. Zu den Investoren zählen unter anderem Bill Gates’ Breakthrough Energy Ventures-Fonds, Temasek Holdings, ArcelorMittal, CSN, Sumitomo Corporation und Yara Growth Ventures.

+++++

Nehmen Wasserstoffbusse in Betrieb (v.l.): Oberbürgermeister Marc Buchholz, Linda Kisabaka (Sprecherin der Geschäftsführung), Oberbürgermeister Thomas Kufen sowie Ahmet Avsar (Ruhrbahn-Geschäftsführer). © Ruhrbahn GmbH

(Deutschland) In Essen und Mülheim starten die ersten wasserstoffbetriebenen Busse der Ruhrbahn ihren Probebetrieb. Im Jahr 2021 wurde beschlossen, bei künftigen Busbeschaffungen auf Wasserstoff als Antriebstechnologie umzusteigen. Die Umsetzung erfolgt dabei in zwei Phasen: In der ersten Phase wurden für Essen und Mülheim 19 Fahrzeuge bestellt, davon sind neun bereits ausgeliefert, zehn weitere folgen bis Mitte 2025. Bevor ab 2026 in der zweiten Phase die vollständige Umstellung auf Wasserstoff beginnt, ist eine Überprüfung des Vorgehens sowie eine erneute Befassung der Gremien vorgesehen. Bei den neuen Fahrzeugen handelt es sich um insgesamt zehn Gelenkbusse des Typs „Urbino 18 hydrogen“ sowie um neun Solobusse „Urbino 12 hydrogen“ vom polnischen Hersteller Solaris. Die Beschaffung wird mit 4,8 Millionen Euro durch das Verkehrsministerium des Landes NRW gefördert.

+++++

Foto oben

iStock / © Danil Melekhin