Libyen: Tosyali Sulb entwickelt DRI-Anlage +++ USA: MAN und StormFisher planen 200-MW-Methanproduktion +++ Barbados: EU fördert Wasserstoffkraftwerk von HDF Energy +++ Portugal: EIB unterstützt Projekte für Wasserstoff und Biokraftstoffe von Galp mit 430 Millionen Euro +++ Deutschland: Konsortium entwickelt neue Brennstoffzellensysteme für den Schwerlastverkehr +++ Deutschland: Bosch zieht sich aus SOFC-Systemen zurück und will sich auf PEM konzentrieren

Eine Auswahl von PtX-Themen zum Wochenabschluss zusammengefasst

+++++

Vertragsunterzeichnung bei Tosyali Sulb (v.l.): Guido Bonelli (Paul Wurth Italia), Fuat Tosyali (Tosyali Holding) und K.C. Woody (Midrex). © Midrex

(Libyen) Libyen will zu einem Lieferanten von direkt reduziertem Eisen (DRI) werden. Tosyali Sulb Steel Industries beginnt eigenen Angaben zufolge daher jetzt mit der ersten Entwicklungsphase einer DRI-Anlage mit einer Kapazität von 2,5 Millionen Tonnen. Das Unternehmen wurde von der türkischen Tosyali Holding und der Libya United Steel Company for Iron & Steel Industry (Sulb) eigens dafür gegründet, um die Entwicklung des Eisen- und Stahlsektors in dem Land zu leiten. Die DRI-Anlage wird von Midrex Technologies, Inc. und seinem Konsortialpartner Paul Wurth, Teil der SMS Group, geliefert. Die Unternehmen waren bereits mit den beiden DRI-Anlagen für Tosyali Algerie beauftragt, deren Produktion im November 2018 sowie im Dezember 2024 startete. Die libysche Anlage könne für den Betrieb mit Erdgas und Erdgas mit Wasserstoffzugabe (Midrex Flex) konfiguriert werden. Eine Umstellung auf 100 Prozent grünen Wasserstoff (Midrex H2) erfolge, sobald dieser in ausreichenden Mengen verfügbar sei. Eisenoxidpellets und Groberze könnten unabhängig vom Eisengehalt entweder zu kaltem DRI (CDRI), heißem DRI (HDRI) oder Eisenschwammbriketts (HBI) umgewandelt werden. Die Produkte sollten künftig vorerst den Bedarf Libyens decken.

+++++

MAN Energy Solutions erstellt das Pre-Front-End-Engineering-Design für den Methanisierungsreaktor (v.l.): Matthew Small (Director of Technology & Policy StormFisher Hydrogen), Judson Whiteside (CEO StormFisher Hydrogen), Mahesh Joshi (President and Managing Director MAN Energy Solutions USA), Wagner Canelhas (Regional Sales Manager of Reactors MAN Energy Solutions USA) und Johann Stocks (Head of Power Americas at MAN Energy Solutions USA). © MAN Energy Solutions

(USA) Der kanadische Entwickler von Anlagen zur Herstellung klimaneutraler Kraftstoffe StormFisher Hydrogen beauftragt die Augsburger MAN Energy Solutions SE, das Pre-Front-End-Engineering-Design (pre-FEED) für den Methanisierungsreaktor einer groß angelegten Power-to-X-Anlage zu liefern. Der Standort bleibt im Ungefähren, es ist lediglich von Nordamerika die Rede. Sie soll einst durch Nutzung einer lokalen biogenen CO2-Quelle grünen Wasserstoff und E-Methan produzieren. Nach Inbetriebnahme werde die 200-Megawatt-Anlage mittels Strom „hauptsächlich aus Wind und Sonne“ durch Elektrolyse grünen Wasserstoff und dann E-Methan erzeugen, das den nordamerikanischen Pipeline-Standards entspreche. Dies ermögliche es, den Brennstoff nahtlos in die bestehende Erdgasinfrastruktur zu integrieren und biete eine kostengünstige und skalierbare Dekarbonisierungslösung. „Die geplante Anlage ist ein wesentlicher Bestandteil der Pläne von StormFisher Hydrogen, die E-Fuel-Produktionskapazität in Nordamerika zu erhöhen“, sagt CEO Judson Whiteside.

+++++

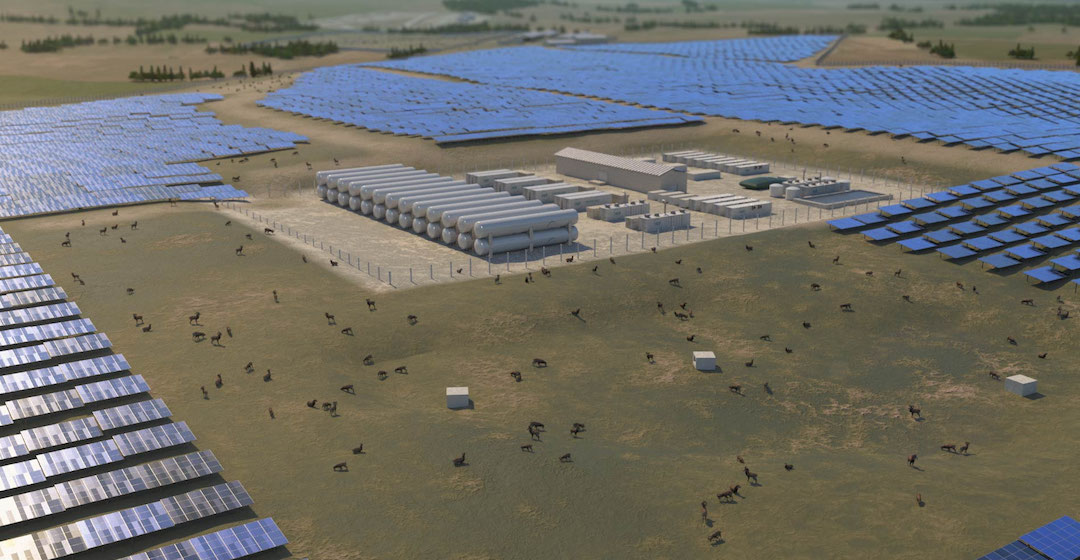

Rendering des geplanten Wasserstoffkraftwerks nebst Solarstromproduktion auf Barbados. © HDF Energy

(Barbados) Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt das „Renewstable Barbados“ (RSB) genannte Wasserstoffkraftwerk von HDF Energy mit einer Kombination aus Garantien und Investitionszuschüssen. Dies verkündete die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nannte indes keine konkreten Summen. Zu den weiteren Finanzpartnern gehören die Internationale Finanz-Corporation (IFC), der IDB Invest und der Green Climate Fund (GCF). Barbados will bis 2030 vollständig auf erneuerbare Energie umsteigen. Das geplante Kraftwerk soll das Äquivalent importierter fossiler Brennstoffe in einer Größenordnung von 13 Megawatt ersetzen und werde den Anteil der erneuerbaren Energien am nationalen Stromnetz um fast 50 Prozent erhöhen. Im Gegensatz zu intermittierenden erneuerbaren Quellen ist das Projekt darauf ausgelegt, durch die Integration von groß angelegter Solarstromerzeugung und langfristiger Speicherung von grünem Wasserstoff vor Ort rund um die Uhr stabil und zuverlässig Strom zu liefern. Standort ist die Harrow Plantation in St. Philip, im Südosten von Barbados.

+++++

Besiegeln 430-Millionen-Euro-Finanzierung: Galp-Verwaltungsrat Ronald Doesburg und Jean-Christophe Laloux, EIB-Generalbevollmächtigter sowie Leiter Finanzierungsoperationen und Beratungsdienste in der EU. © EIB

(Portugal) Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert zwei Projekte des Mineralölkonzerns Galp Energia in Sines mit 430 Millionen Euro. Eine 400 Millionen Euro teure Biokraftstoffanlage, die Galp gemeinsam mit dem japanischen Unternehmen Mitsui am Raffinerie-Standort Sines entwickelt, bekommt Finanzmittel in Höhe von 250 Millionen Euro. Die Anlage soll pflanzliche Öle und Restfette in nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) und erneuerbaren Diesel biologischen Ursprungs (HVO) umwandeln, der die gleichen Eigenschaften aufweist wie fossile Kraftstoffe, die in herkömmlichen Verbrennungsmotoren verwendet werden. Die Produktionskapazität wird auf 270.000 Tonnen beziffert, die Inbetriebnahme ist für 2026 vorgesehen. Parallel dazu baut Galp am gleichen Standort einen Elektrolyseur mit einer Leistung von 100 Megawatt. Die Kapazität liegt bei 15.000 Tonnen. Die Inbetriebnahme ist ebenfalls für 2026 geplant. Die EIB finanziert hier 180 Millionen Euro. Bei der ersten Vorstellung des Projekts im Januar 2022 hieß es, an dem „GreenH2Atlantic“ genannte Vorhaben seien 13 Unternehmen und Forschungseinrichtungen beteiligt. Der Elektrolyseur bestehe aus Modulen zu je acht Megawatt und nutze den Strom von Solar- und Windparks. Im Juni 2023 verkündete Galp, der Elektrolyseur sei „nur der erste Schritt“, insgesamt sei eine Kapazität für grünen Wasserstoff von 600 bis 700 Megawatt geplant. Die südlich von Lissabon gelegene Raffinerie in Sines ist bislang Portugals größter Abnehmer von Wasserstoff aus Erdgas.

+++++

Kick-Off für das Horizon-Project BeBoP am Aerospace Center (DLR) in Hamburg. © Sintef / Silje Grytli Tveten

(Deutschland) Das neue Horizon-Europe-Projekt „BeBoP“ will bessere und günstigere Komponenten für Brennstoffzellensysteme entwickeln, um die Effizienz und Zuverlässigkeit der Technologie für schwere Nutzfahrzeuge und andere Mobilitätsbereiche zu steigern. Ein Konsortium aus Industrie und Forschung konzentriert sich während der dreieinhalbjährigen Laufzeit auf die Verbesserung von Luftkompressoren, Befeuchtern und DC/DC-Wandlern, die alle für die Leistung und Haltbarkeit von Brennstoffzellensystemen entscheidend sind. Das Projekt „Beyond state-of-the-art Efficiency by improving Balance of Plant components“ wird von der Clean Hydrogen Partnership und durch das Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) sowie von der Europäischen Union unterstützt. Das Gesamtbudget liegt bei 3,9 Millionen Euro. Beteiligt sind Sintef AS (Norwegen, Koordinator), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR, Deutschland), Garrett Motion (Frankreich), Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co. KG (Deutschland), Freudenberg Technology Innovation SE & Co. KG (Deutschland), Silver Atena GmbH (Deutschland), FPT Industrial S.p.A. (Italien) und FPT Motorenforschung AG (Schweiz).

+++++

Deutschland: Bosch zieht sich aus SOFC-Systemen zurück und will sich auf PEM konzentrieren. © Robert Bosch GmbH

(Deutschland) Die Robert Bosch GmbH richtet das Wasserstoffgeschäft neu aus und will die Aktivitäten im Hinblick auf die Industrialisierung und Serienentwicklung von Systemen zur dezentralen Energieversorgung auf Basis der Festoxid-Brennstoffzellentechnik (SOFC) beenden. Das Unternehmen konzentriere sich künftig stärker auf Technologien für die Wasserstofferzeugung und das Angebot von Elektrolysekomponenten – vor allem PEM-Elektrolyse-Stacks (Protonenaustauschmembran). Die Forschungsaktivitäten zur Festoxid-Technologie setze Bosch innerhalb seiner Konzernforschung allerdings fort, ebenso das Engagement um die mobile Anwendung von Wasserstoff in Brennstoffzellen und Verbrennungsmotoren. Zur Begründung führt der Konzern an, der Markt habe sich anders entwickelt als erwartet. Zum einen würden vor allem Systeme einer höheren Leistungsklasse mit CO2-Abscheidung nachgefragt, was die Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb deutlich anspruchsvoller mache. Zum anderen habe die Verstromung von Wasserstoff in Europa, insbesondere in Deutschland, noch nicht die erforderliche Priorität. Im Ergebnis entstehe weiterer Entwicklungsaufwand in den kommenden Jahren, der die Wirtschaftlichkeit signifikant reduziert. Bosch beschäftigt im SOFC-Geschäft rund 550 Mitarbeiter, überwiegend in Deutschland. Für einen Teil davon könne sich „eine Möglichkeit im Bereich der Elektrolyse ergeben“.

+++++

Foto

iStock / © Danil Melekhin