Norwegen: Statkraft verabschiedet sich von Wasserstoffprojekten +++ Norwegen: Hexagon Purus liefert Wasserstoffspeicher an Busbauer MCV +++ Kanada: Primary Hydrogen geht in die nächste Phase auf der Suche nach natürlichem Wasserstoff +++ Norwegen: NEL und Statkraft stoppen 40-MW-Projekt +++ USA: Toyota präsentiert neuen Brennstoffzellen-Lkw +++ Deutschland: Spatenstich für Green Hydrogen Hub am Stuttgarter Hafen +++ Deutschland: Die Bundesnetzagentur genehmigt Szenariorahmen Gas/Wasserstoff für Netzentwicklungspläne +++ Australien: Forschungsprojekt zur Herstellung von Stahl aus Erzen minderer Qualität mit Wasserstoff +++ Deutschland: Bayern sieht sich bei Wasserstoff „auf Kurs“ und fördert weitere elf Unternehmen mit 65 Millionen Euro

Eine Auswahl von PtX-Themen zum Wochenabschluss zusammengefasst

+++++

Ob sich Statkraft auch von dem geplanten Wasserstoffprojekte in Emden verabschiedet, werde den Angaben zufolge derzeit geprüft. © Statkraft

(Norwegen) Der staatliche norwegische Energiekonzern Statkraft stoppt die Neuentwicklung von grünen Wasserstoffprojekten. Grund sei die „zunehmende Unsicherheit im Markt“, heißt es dazu vage und unkonkret. Man sehe „eine sich weiter verzögernde Profitabilitätserwartung“, sagt Birgitte Ringstad Vartdal, CEO von Statkraft, und werde „Wachstumschancen in anderen Technologien und Marktaktivitäten priorisieren“. Einige Bestandsprojekte in Europa sollten indes weiterentwickelt werden, bevor Investoren für die Umsetzung gesucht würden. Andere Vorhaben hätten erhebliche öffentliche Förderzusagen erhalten. In diesen Fällen werde Statkraft „im engen Austausch mit den zuständigen Stellen den weiteren Verlauf der Projekte sichern“. Auch die Fortführung der Emder Wasserstoffprojekte durch Investoren werde geprüft. Statkraft entwickelt dort zurzeit einen Elektrolyseur mit einer Leistung von zehn Megawatt (MW) und einen 200-MW-Elektrolyseur mit angeschlossener Wärmepumpe. Die EU bezuschusst das Vorhaben mit 107 Millionen Euro. Welche Kosten der Konzern aufgrund seiner Kehrtwendung intern und extern (etwa bei Behörden) verursacht hat, sagt das Unternehmen nicht.

+++++

MCV bestellte bei Ballard Power und Hexagon Purus das Equipment für den Bau von Brennstoffzellenbussen zum Einsatz in Europa. © Manufacturing Commercial Vehicles

(Norwegen) Hexagon Purus ASA hat vom ägyptischen Fahrzeugbauer Manufacturing Commercial Vehicles (MCV) einen Auftrag zur Lieferung von Wasserstoffspeichersystemen im Wert von rund 2,4 Millionen Euro erhalten. Die Tanks sind für Fahrzeuge im europäischen Markt bestimmt. Nach Unternehmensangaben werden die Speicher im Werk von Hexagon Purus in Kassel hergestellt. MCV-Busse sind im Vereinigten Königreich, in Europa, Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und in der Golfregion unterwegs. Das Unternehmen baut etwa Reisebusse, Stadtbusse und Minibusse. Im März verkündete der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen Ballard Power Systems Inc. (wie berichtet) einen Auftrag von MCV zur Lieferung von Brennstoffzellen-Module à 100 Kilowatt. Die Gesamtleistung liege kumuliert bei fünf Megawatt, mithin 50 Einheiten, von denen 35 bereits bestellt seien. Eingesetzt werden sollen die Brennstoffzellen-Busse in EU-Projekten. Im September 2023 hatte Hexagon Purus in Kassel eine neue Fabrik für Wasserstoff-Hochdruckzylinder des Typs 4 eröffnet. Dieser besteht üblicherweise aus Faserverbundstoffen mit geringem Gewicht und ist als Speicher für mobile Anwendungen geeignet. Im April dieses Jahres hatte Hexagon Purus mit dem Schweizer Bahnbauer Stadler Rail AG einen mehrjährigen Vertrag zur Lieferung von Speichern für Wasserstoffbahnanwendungen in Kalifornien geschlossen. Auch diese werden in Kassel gefertigt (wir berichteten).

+++++

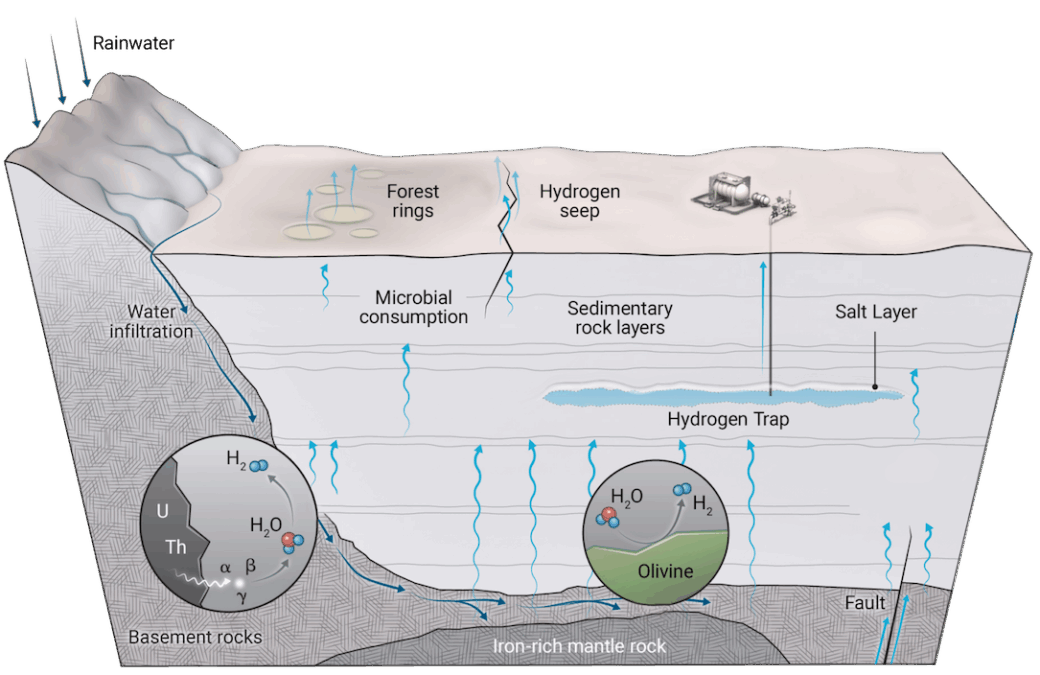

Primary Hydrogen will auch „Forest Rings“ untersuchen: Kreisförmige Muster in den Wäldern Nordkanadas können einen Durchmesser von Hunderten von Metern haben und sind auf Anhäufungen von chemisch reduzierten Substanzen im Grundwasser, Deckgebirge oder Gestein zurückzuführen. Die Umrisse beruhen auf einer Veränderung der Vegetation an den Rändern der Ringe. © Primary Hydrogen Corp.

(Kanada) Die Primary Hydrogen Corp. will „in den kommenden Wochen“ in die zweite Phase seiner Exploration nach natürlich vorkommendem Wasserstoff eintreten. Dies umfasse in Zusammenarbeit mit dem Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) detaillierte Probenahmen und Kartierungen. Es sei „ein entscheidender Schritt zur Erschließung des natürlichen Wasserstoffpotenzials in Kanada“, sagt Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. Man wolle qualitativ hochwertige Daten erfassen, „die zur Verfeinerung unseres Explorationsmodells und des Ausbaus unserer Projekte“ beitragen. Im Mittelpunkt stünden etwa Boden- und Gasprobenahmen auf Gelände mit geophysikalischen Anomalien, Verwerfungen und geografischen Merkmalen wie kreisförmige Muster mit geringer Baumdichte (Forest Rings) in der Taiga im Norden Kanadas oder runde Wuchsbilder von Pilzen (Hexenringe). Primary Hydrogen will auf mehreren Hundert Quadratkilometern in Kanada und den USA natürliche Wasserstoffressourcen explorieren und erschließen.

+++++

(Norwegen) Der norwegische Staatskonzern Statkraft hat einen Vertrag gekündigt, wonach Nel Hydrogen Electrolyser AS, Tochter von Nel ASA, dem Energieversorger Elektrolyseure mit einer Leistung von 40 Megawatt hätte liefern sollen. Der Auftragswert belief sich laut NEL auf 120 Millionen Kronen (10,2 Millionen Euro). Allerdings habe die Bestellung bereits auf einer Liste der hoch risikoreichen Vorhaben gestanden. Statkraft zieht sich derzeit aus einer ganzen Reihe von Wasserstoffprojekten zurück und will seine Strategie in dieser Hinsicht neu aufstellen (siehe Meldung oben).

+++++

Toyota will seine US-Logistikflotte mit weiteren Brennstoffzellen-Lkw ergänzen. © Toyota Motor Company

(USA) Toyota Motor North America (Toyota) hat auf der Advanced Clean Transportation Expo in Kalifornien seine Pläne zur Einführung von mit Brennstoffzellen betriebenen schwere Nutzfahrzeuge der Klasse 8 (ab 15 Tonnen) vorgestellt, um die Zahl seiner dieselbetriebenen Sattelzugmaschinen zu reduzieren. Das Unternehmen auch Pläne für den Bau einer neuen Wasserstofftankstelle auf dem Gelände seines Toyota North America Parts Center California (NAPCC). Nachdem die Pilotphase der mit Brennstoffzellen betriebenen Lkw abgeschlossen sei, werde Toyota diese serienmäßig in seine Logistikflotte aufzunehmen, die Routen vom Hafen von Long Beach zum NAPCC in Ontario (USA) und bis nach San Diego fahren. Die Umstellung sei Teil von Toyotas Ziel, die Kohlendioxid-Emissionen in seiner Lieferkette zu reduzieren. Das Unternehmen arbeite mit der US-Dependance des französischen Industriegasherstellers Air Liquide (zur Versorgung der NAPCC-Tankstelle mit Flüssigwasserstoff) sowie der japanischen Iwatani Corp. zusammen. Bei Iwatani liege ein zusätzlicher Schwerpunkt auf Nutzfahrzeugen für eine Tankstelle mit neuer Flüssigwasserstofftechnologie und High-Flow-Betankungssystemen, was den Tankvorgang gegenüber herkömmlichen Stationen beschleunige, sagt Jordan Choby, Vizepräsident für Antriebstechnik der Toyota-Gruppe. Toyota stellte außerdem seine Brennstoffzellentechnologie der nächsten Generation in Nordamerika vor, das „Gen 3 FC“-System. Die Einführung sei in den USA „für das Jahr 2027 oder später“ vorgesehen. Es biete verschiedene Leistungsstufen für kommerzielle schwere Lkw sowie für Pkw und sei voraussichtlich 20 Prozent effizienter und leistungsstärker als das derzeitige System. Bei Antriebssträngen für schwere Lkw erwartet Toyota, dass „Gen 3 FC“ mehr als 600.000 Meilen (eine Million Kilometer) ohne größere Wartungsarbeiten auskomme. Dies sei etwa vergleichbar mit dieselbetriebenen Lkw.

+++++

Obligatorisches Sandwerfen, genannt „Spatenstich“, für das SWS-Wasserstoffprojekt (v.l.): Martin Rau (Kaufmännischer SWS-Geschäftsführer), Rainer Wieland (Vorsitzender des Verbandes Region Stuttgart), Frank Nopper (Oberbürgermeister Stuttgart), Thekla Walker (Umweltministerin Baden-Württemberg), Peter Drausnigg (Technischer Geschäftsführer der SWS), Daniel Lust (SWS-Projektleiter). © Stadtwerke Stuttgart (SWS)

(Deutschland) Die Stadtwerke Stuttgart (SWS) starten mit dem symbolischen Spatenstich das Projekt Green Hydrogen Hub Stuttgart (GH2S). Das Vorhaben umfasst Erzeugung und Logistik, Verteilung über die H2 GeNeSiS-Pipeline sowie Anwendungen mit HydroPulse Stuttgart (HyPulseST). Die SWS beginnen am Stuttgarter Hafen zunächst mit dem Bau der Erzeugungsanlage und Logistikkomponenten. Aus überschüssigem Wind- und Solarstrom werde dort grüner Wasserstoff hergestellt. Die Jahreskapazität liege bei 1.200 Tonnen. Der Energieträger werde über Trailer oder über die unterirdische H2 GeNeSiS-Pipeline zu Abnehmern transportiert, darunter Wasserstofftankstellen. Ausgangspunkt des SWS-Projekts GH2S ist das von der EU und dem Ministerium für Umwelt und Klima des Landes Baden-Württemberg geförderte Gemeinschaftsprojekt H2 GeNeSiS. Daran beteiligt sind neben den SWS die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH (WRS), die Stadtwerke Esslingen am Neckar GmbH & Co. KG, das Steinbeis-Innovationszentrum Energieeffiziente und emissionsfreie Technologien (SIEET) und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung BW (ZSW). Das Investitionsvolumen beträgt rund 50 Millionen Euro, davon werden rund 16,6 Millionen Euro durch Fördermittel finanziert. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2026 vorgesehen.

+++++

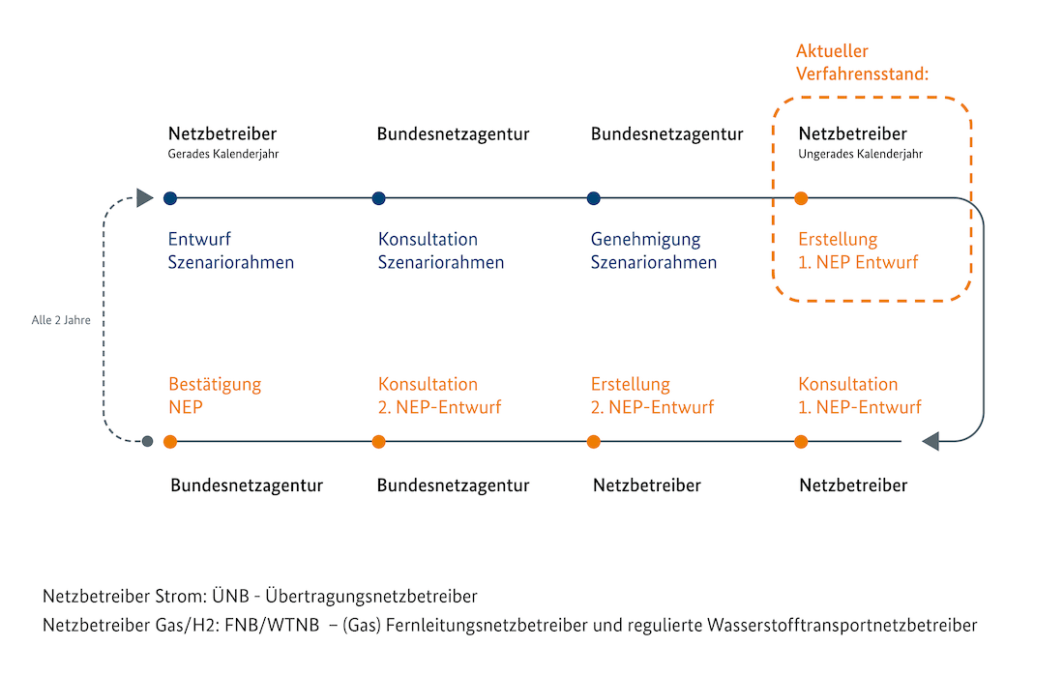

Die Bundesnetzagentur stimmt sich eng mit den ÜNB und der Koordinierungsstelle für Netzentwicklungsplanung Gas/Wasserstoff (KO.NEP) ab. Die Behörde prüft die von den Netzbetreibern erstellten Szenariorahmen und die Netzentwicklungspläne (NEP). © Bundesnetzagentur

(Deutschland) Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat den Szenariorahmen Strom und den Szenariorahmen Gas/Wasserstoff für die kommenden Netzentwicklungspläne 2025-2037/2045 genehmigt. Die aufeinander abgestimmten Rahmen bilden die Grundlage für die weitere Planung des Stromübertragungsnetzes sowie des Gasfernleitungs- und Wasserstofftransportnetzes. Sie enthalten erstmals gemeinsame übergreifende Annahmen zum Infrastrukturbedarf. „Damit können die Netzentwicklungsplanungen beispielsweise anhand von Standorten für Kraftwerke und Elektrolyseure aufeinander abgestimmt erfolgen“, so die Behörde. Die Entwürfe waren von den Stromübertragungs- und Gasfernleitungsnetzbetreibern im Sommer 2024 vorgelegt worden. Auf Basis der genehmigten Szenariorahmen werden die Übertragungsnetzbetreiber, die Fernleitungsnetzbetreiber sowie die regulierten Betreiber von Wasserstofftransportnetzen notwendige Netzausbau- und Umstellungsmaßnahmen in ihren Entwürfen der Netzentwicklungspläne ermitteln. Die beiden Szenariorahmen und die Genehmigungen sind auf der Website der Bundesnetzagentur veröffentlicht.

+++++

Ein deutsch-australisches Forscherkonsortium will die Technologie zur Nutzung auch minderwertiger Eisenerze zur Stahlherstellung mittels Wasserstoff voranbringen. © BAM

(Australien) Forscher und Unternehmen aus Deutschland und Australien wollen gemeinsam die Dekarbonisierung der Stahlindustrie voranbringen. Dabei entwickele das internationale Konsortium SuSteelAG (Sustainable Steel from Australia and Germany) eine Technologie, mit der sich auch minderwertige Eisenerze mithilfe von grünem Wasserstoff zu Eisen veredeln ließen, so die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Ziel sei es, ein Verfahren für die Direktreduktion von Eisenerz mit Wasserstoff anstelle von Kohlenstoff weiter zu optimieren. Im Fokus stünden insbesondere Eisenerze niedriger Qualität, die bislang mit dem grünen Energieträger noch nicht zu Eisen veredelt werden könnten. Diese seien in Australien, von wo Deutschland einen erheblichen Teil seiner Importe für die Stahlproduktion beziehe, in großer Menge vorhanden. „Bisher ist die Reduktion mit Wasserstoff für hochwertiges Eisenerz etabliert“, so Projektleiter Christian Adam von der BAM. Für die vor allem genutzten Schachtöfen müssten die Erze aufwändig aufbereitet werden. Die Forscher wollen nun ein Verfahren mit Drehrohrofen etablieren. Dadurch erschließe man der Stahlproduktion mit Wasserstoff eine neue Rohstoffquelle. Die BAM habe bereits demonstriert, dass das Verfahren im Labormaßstab grundsätzlich praktikabel sei. Zum SuSteelAG-Konsortium gehören neben der BAM (Leitung) die Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH, die TS Group Elino GmbH, die HyIron GmbH, das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST), das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS), die RWTH Aachen, die Heidelberg Manufacturing Deutschland GmbH, Hansaport und die Fortescue Metal Group (FMG). Gefördert wird das Projekt bis Ende 2027 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 4,5 Millionen Euro.

+++++

Die norddeutsche JP Joule GmbH will in Gersthofen, Teil der Metropolregion Augsburg, eine Elektrolyse mit einer Leistung von zehn Megawatt aufbauen, die voraussichtlich 2027 mit Strom aus dem nahe gelegenen Solarpark „Via Claudia“ jährlich 900 Tonnen grünen Wasserstoff produziert (v.l.): Staatsminister Hubert Aiwanger, Gloria Geißler-Brems und Patrick Horst (beide JP Joule). © Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

(Deutschland) Beim Ausbau der Wasserstoffwirtschaft sieht sich Bayern „auf Kurs“. In Bezug auf den Einsatz von Wasserstoff dürft man „zum jetzigen Zeitpunkt keine potenziellen Anwendungsfälle ideologisch ausschließen“, sagte Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger im Mai im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Neben der stofflichen Nutzung in der Chemieindustrie und der industriellen Prozesswärme blieben auch die Mobilität und die Wärmeversorgung mögliche Optionen. „Wir haben bayerische Lkw und bald auch Autos mit Wasserstoffantrieb.“ Wenige Tage zuvor hatte das Wirtschaftsministerium im Rahmen des „Bayerischen Förderprogramms zum Aufbau einer Elektrolyse-Infrastruktur“ (BayFELI) weitere elf Bescheide mit einem Gesamtvolumen von 65 Millionen Euro überreicht. Zu den geförderten Unternehmen gehören die Airport Energy Management GmbH (Unterallgäu), Energie Schwaben GmbH (Augsburg, Neu-Ulm), Tyczka Hydrogen GmbH (Schweinfurt), Hy.1 GmbH & Co. KG (Augsburg), Fahrner Energy GmbH (Straubing-Bogen), Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG (Berchtesgadener Land), PAC Jaspis GmbH & Co. KG (Bamberg), ESB Erneuerbare Energien GmbH (Fürstenfeldbruck) und die SUW Energie GmbH (Neu-Ulm). Insgesamt stehen 150 Millionen Euro für das Programm bereit. Gefördert werden Elektrolyseure mit einer Mindestleistung von einem Megawatt. Die im zweiten Förderaufruf ausgewählten Projekte haben eine Leistung zwischen fünf und zehn Megawatt. Bisher haben bayernweit 23 Elektrolyseure mit einer Leistung von insgesamt fast 160 Megawatt einen BayFELI-Zuwendungsbescheid erhalten.

+++++

Foto oben

iStock / © Danil Melekhin