(Tema / Ghana) – Ein Konsortium aus Wissenschaft und Industrie hat eine weitere Etappe beim „GH2GH“-Projekt in Ghana absolviert: In der Hafenstadt Tema wird erstmals grüner Wasserstoff vor Ort zur lokalen Nutzung produziert, gespeichert und bei Bedarf wieder in elektrischen Strom umgewandelt, teilte die daran beteiligte Hochschule Bochum mit.

Elektrolyseur und PV als Mini-Grid

Das System umfasst eine Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von rund 200 Kilowatt, einen 20 Kilowatt leistenden PEM-Elektrolyseur und 48 Druckgasflaschen als Speicher. Hinzu kommen vier Brennstoffzellen mit einer Leistung von je 2,5 Kilowatt, die den gespeicherten Wasserstoff bei Bedarf in Elektrizität rückwandeln. Dieses in sich geschlossene Mini-Grid versorgt das dortige technische Berufsbildungszentrum Don Bosco Solar and Renewable Energy Center.

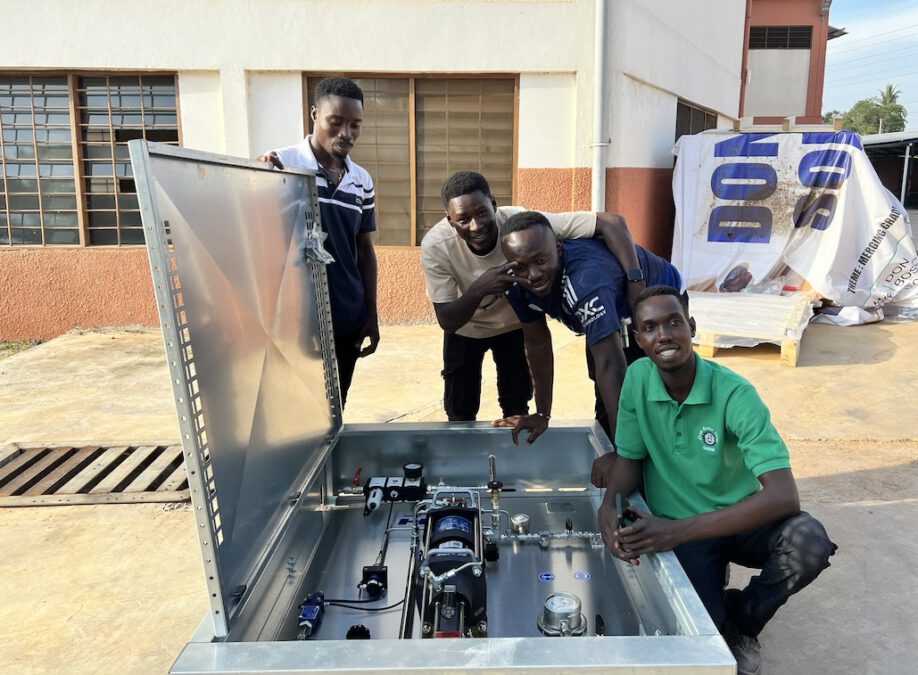

Installation des Wasserstoffsystems gemeinsam mit dem Team des Don Bosco Solar and Renewable Energy Centers. © Hochschule Bochum

Am Projekt „GH2GH – Grüner Wasserstoff für dezentrale Energiesysteme in Subsahara-Afrika“ arbeiten (wie berichtet) die Hochschule Bochum (Verbundkoordination, Nachhaltigkeitsforschung), die SFC Energy AG (Brennstoffzellen) und Green Power Brains aus München (intelligente Solarsysteme). Ziel ist es, Konzepte zur Nutzung grünen Wasserstoffs zu entwickeln und diesen in dezentrale Energiesysteme zu integrieren.

Zudem können – wie in Tema – lokale Fachkräfte ihre Expertise erweitern. Es solle „der gesamten Lebenszyklus’ des Systems aus einer ganzheitlichen Perspektive“ unter anderem auch mit Hilfe von Wirtschaftlichkeitsanalysen bewertet werden, so die bundeseigene Now GmbH, die in ihrer Funktion als Programmgesellschaft das Projekt begleitet. Im Fokus stehe auch der Vergleich von Batterie- und Brennstoffzellensystemen bis zur „End-of-Life“-Phase, um „das richtige Verhältnis zwischen beiden Technologien zu finden“ und Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich des Recyclings von Komponenten zu untersuchen.

Das Mini-Grid umfasst auch eine PV-Anlage mit rund 200 Kilowatt Leistung. © Hochschule Bochum

„Mit unserem Ansatz möchten wir nicht nur den technologischen Einsatz von grünem Wasserstoff unter lokalen Bedingungen in Ghana vorantreiben, sondern vor allem die Nachhaltigkeit dieser Systeme messbar machen“, sagt Semih Severengiz, Leiter des Labors für Nachhaltigkeit in der Technik an der Hochschule Bochum. „Reale Daten aus der Praxis sind entscheidend, um den tatsächlichen Einfluss der eingesetzten Technologien zur nachhaltigen Entwicklung zu beurteilen.“ Durch die kontinuierliche Datenerhebung und Analyse vor Ort gewinne man „wichtige Informationen zur Skalierbarkeit dieser Systeme“ und schaffe unter anderem „ein fundiertes Verständnis darüber“, wie dezentrale Energieversorgungskonzepte mit Wasserstoff zur Lösung der Energieprobleme vor Ort beitragen.

Ein weiterer Aspekt: Die Wasserstoffanlage solle genutzt werden, um ab Frühjahr 2025 Solartechniker praxisnah in der Wasserstofftechnologie zu schulen und darüber hinaus eine Ausbildung für Lehrer anzubieten. Denn in großen Teilen von Subsahara-Afrika ist die Versorgung durch die nationalen Stromnetze mangelhaft. Stromausfälle seien an der Tagesordnung.

Kooperation mit regionalen Partnern

Das Forschungsprojekt GH2GH begann im März 2023 und läuft mit Fördermitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) noch bis Ende 2025. Unterstützt wird es unter anderem durch lokale und regionale Kooperationspartner wie der Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), der University of Energy and Natural Resources (UENR), dem West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use (WASCAL), der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Ghana (GIZ), dem ghanaischen Ministerium für Umwelt, Wissenschaft, Technologie, dem Energieministerium des Landes sowie von lokalen Unternehmen wie Solar Taxi und Impact Hub Accra.

Foto oben

Wasserstoffsystem für das Berufsbildungszentrum in Tema: Links der Raum mit Elektrolyse und Brennstoffzelle, rechts außerhalb des Raumes die 48 Druckgasflaschen der Ostermeier H2drogen Solutions GmbH zur Wasserstoffspeicherung. © Hochschule Bochum